Ci sono mostre che si visitano una volta sola, perché basta il loro impatto visivo, la loro densità presente, per restituirci un’esperienza diretta assoluta. E ce ne sono altre – e sono le mie preferite – che invece chiedono di essere attraversate due, tre, quattro, cinque volte, come fossero musei o biblioteche o, ancora, parchi, come se tra un passaggio e l’altro la loro forma, la loro logica interna, la loro stratificazione concettuale, sedimentasse e mutasse al tempo stesso. Diagrams appartiene a questa seconda categoria. Tornarci significa non soltanto rivedere, ma riformulare: la seconda visita si rivela un esperimento sullo sguardo, un’osservazione dell’osservatore. La prima volta il visitatore si lascia guidare dall’incanto dell’insieme: la vastità dei materiali raccolti da AMO/OMA, la logica dell’allestimento, la complessità delle relazioni tra i temi, la luce e l’oscurità. La seconda volta si ha tempo per immergersi ancora più a fondo in ogni singola opera, o sezione, o magari – a seconda della naturale predisposizione mentale da cui parte il visitatore – al contrario il focus si apre, vedendo con più chiarezza le maglie di questa immensa rete composta dalla ricerca. Ciascun diagramma non è soltanto un documento, ma un gesto, una scelta. Si intuisce allora che l’esposizione, visitabile fino al 24 novembre 2025 nella sede veneziana di Fondazione Prada, a Ca’ Corner della Regina, non parla solo di diagrammi in sé, quanto della loro capacità di continuare a parlarci, di restare come tracce grafiche di un pensiero, di un’ideologia, e anche di una fede incrollabile – e non sempre ben riposta – nelle possibilità della conoscenza umana.

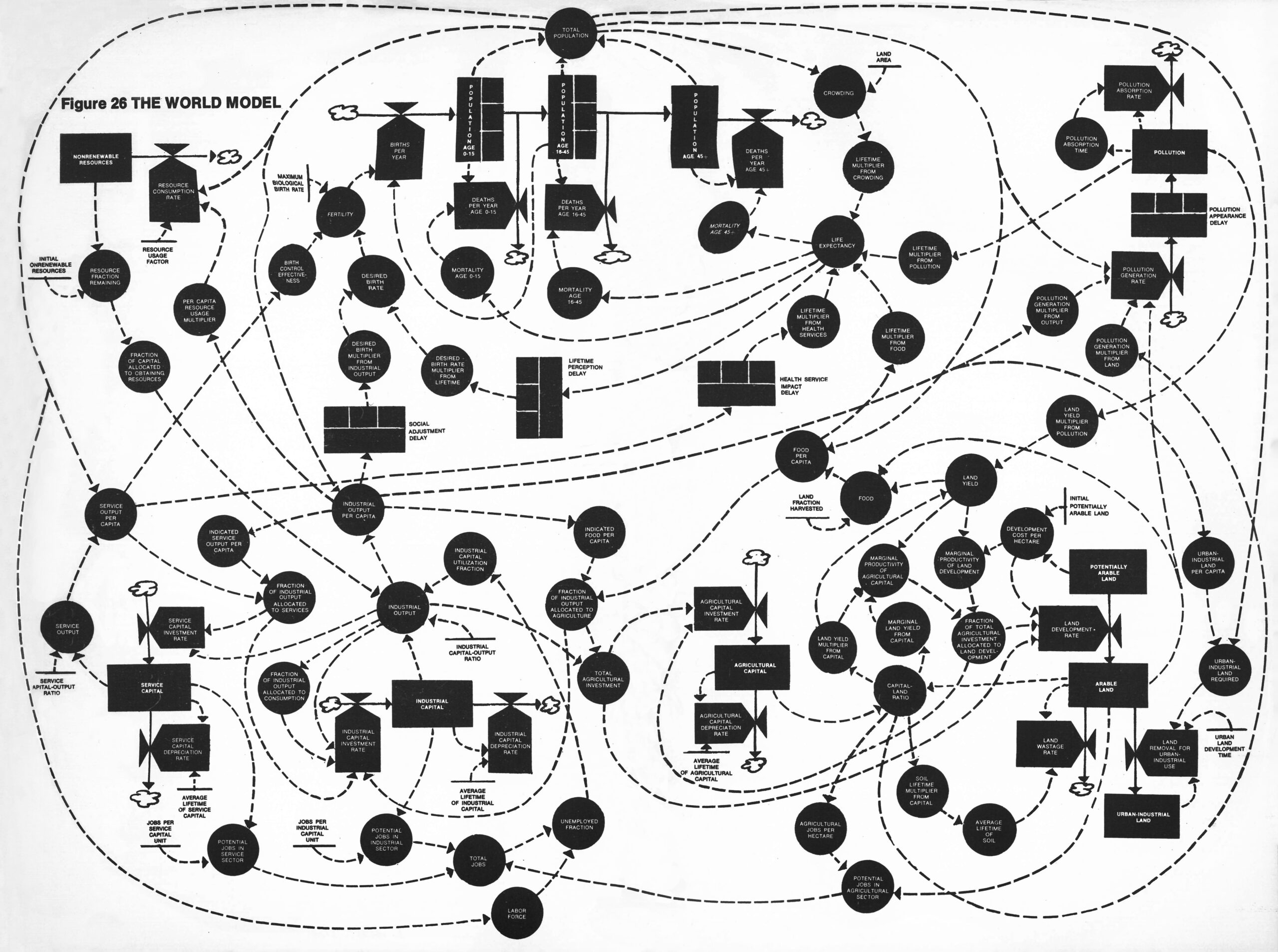

Nel salone centrale di Ca’ Corner della Regina, le teche appaiono a metà tra contenitori, tavoli da studio e soglie, portali: da ciascuna si irradia un campo luminoso di relazioni. Si coglie in tutto la grande coerenza del progetto curatoriale, che nel tempo si rivela per quello che è: una grande mappa mentale del sapere e della sua restituzione, in cui ogni segno grafico corrisponde a un tentativo umano di mettere ordine al caos, a volte forzando un po’ la mano. Non si tratta soltanto di un archivio di forme, ma di un archivio di desideri: quello di conoscere, di controllare, e in alcuni casi di indirizzare il mondo, descrivendolo, e quindi sintetizzandolo, e per certi aspetti impoverendolo, frammentandolo.

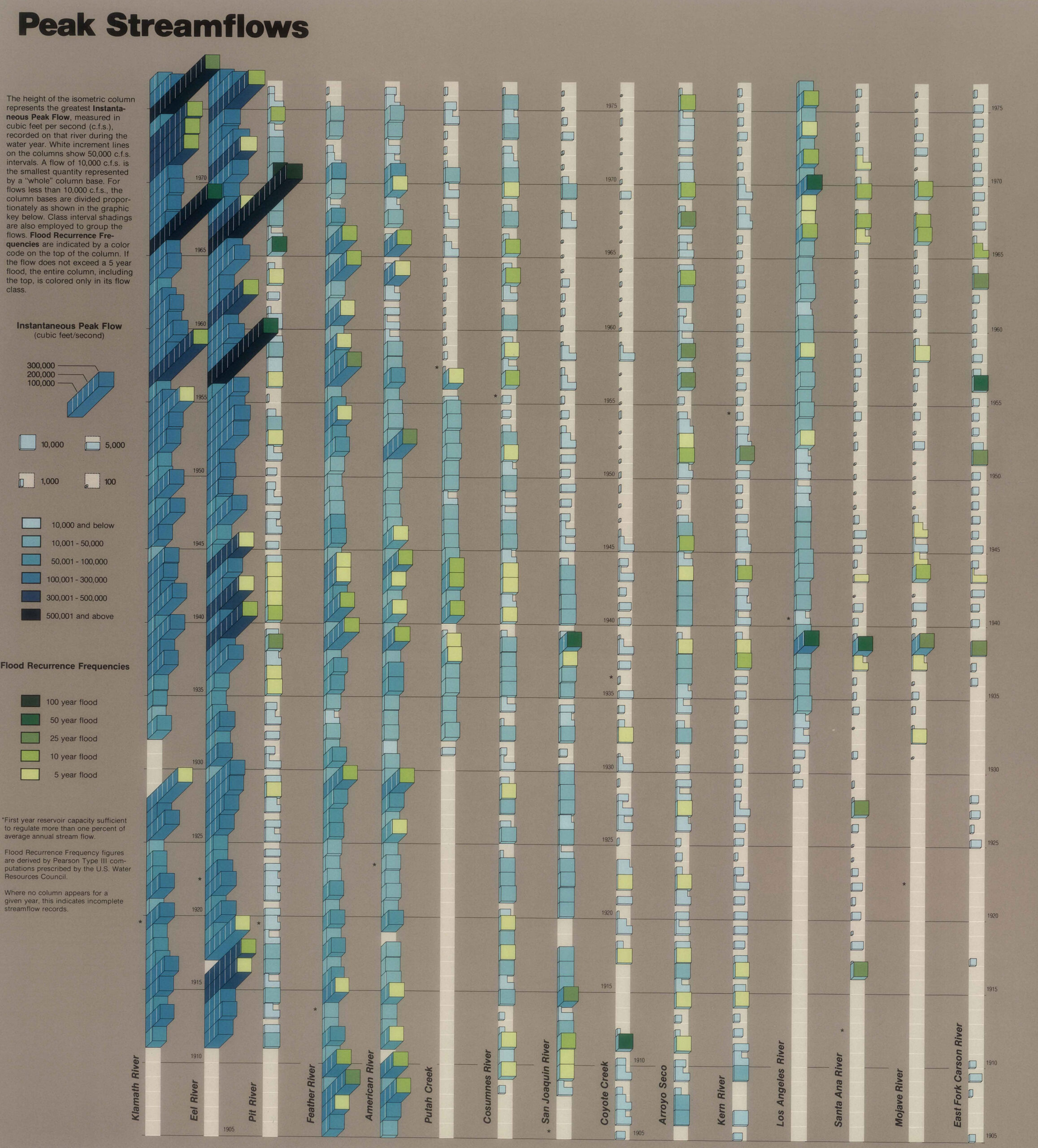

Ogni sala diventa una stanza della mente. Si passa da quella dedicata all’Ambiente costruito, dove la linea si fa muro, griglia, frontiera, a quella sulla Salute, in cui le curve statistiche sembrano pulsare come vasi sanguigni, fino alle sezioni su Verità e Valore, che svelano il legame ambiguo tra rappresentazione e potere. Le discipline dopo un po’ negli occhi dell’osservatore si confondono, i grafici economici si comportano come diagrammi cosmologici, le mappe anatomiche ricordano diagrammi urbani. È come se la mostra stessa si smontasse e si ricomponesse davanti a noi, rivelando la propria natura di organismo vivente, continuamente aggiornabile, in divenire, proprio come il nostro pensiero. È qui che emerge forse il senso più profondo del progetto di Koolhaas e Margheri: mostrare che ogni forma di rappresentazione contiene già la propria critica.

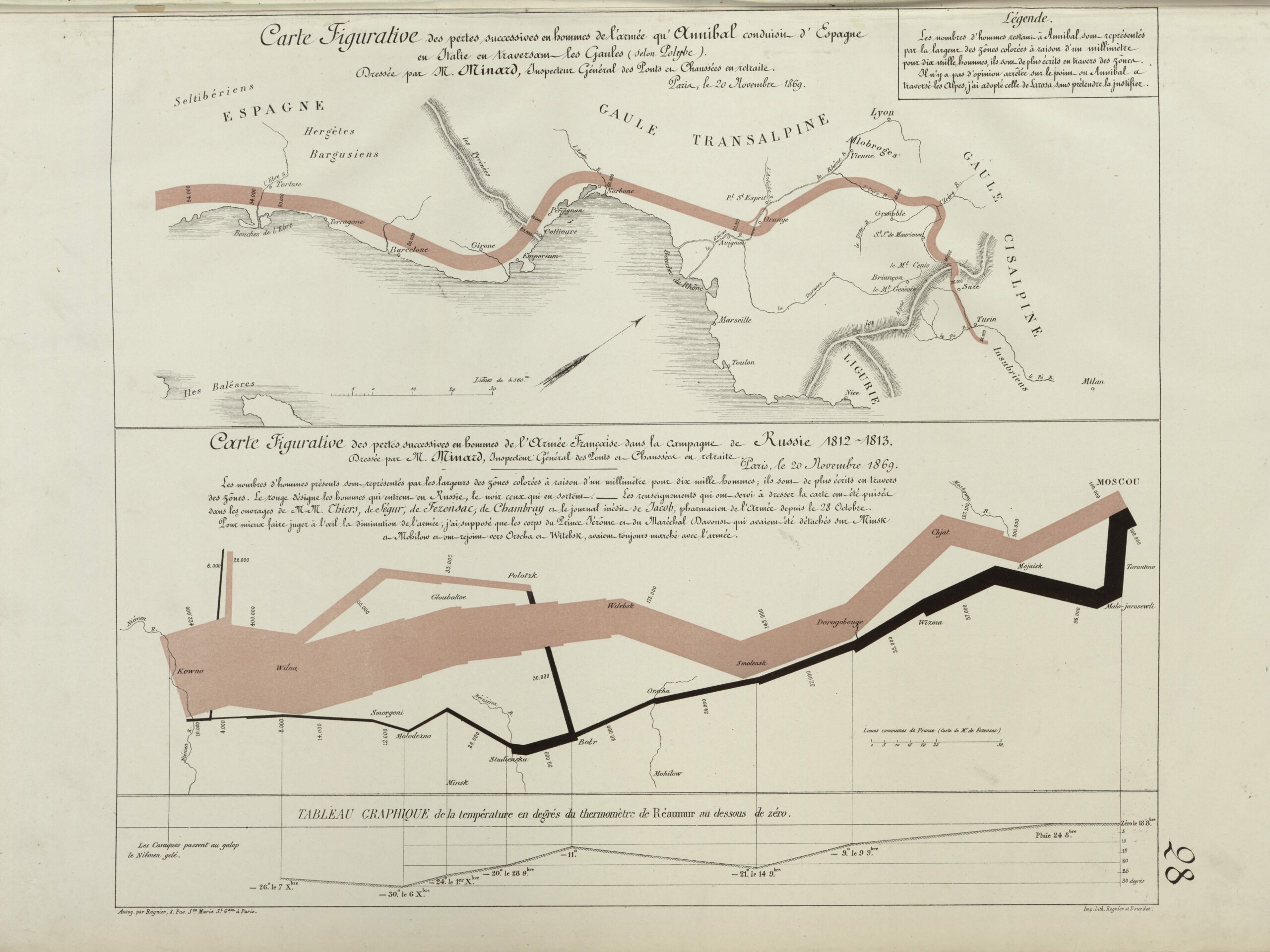

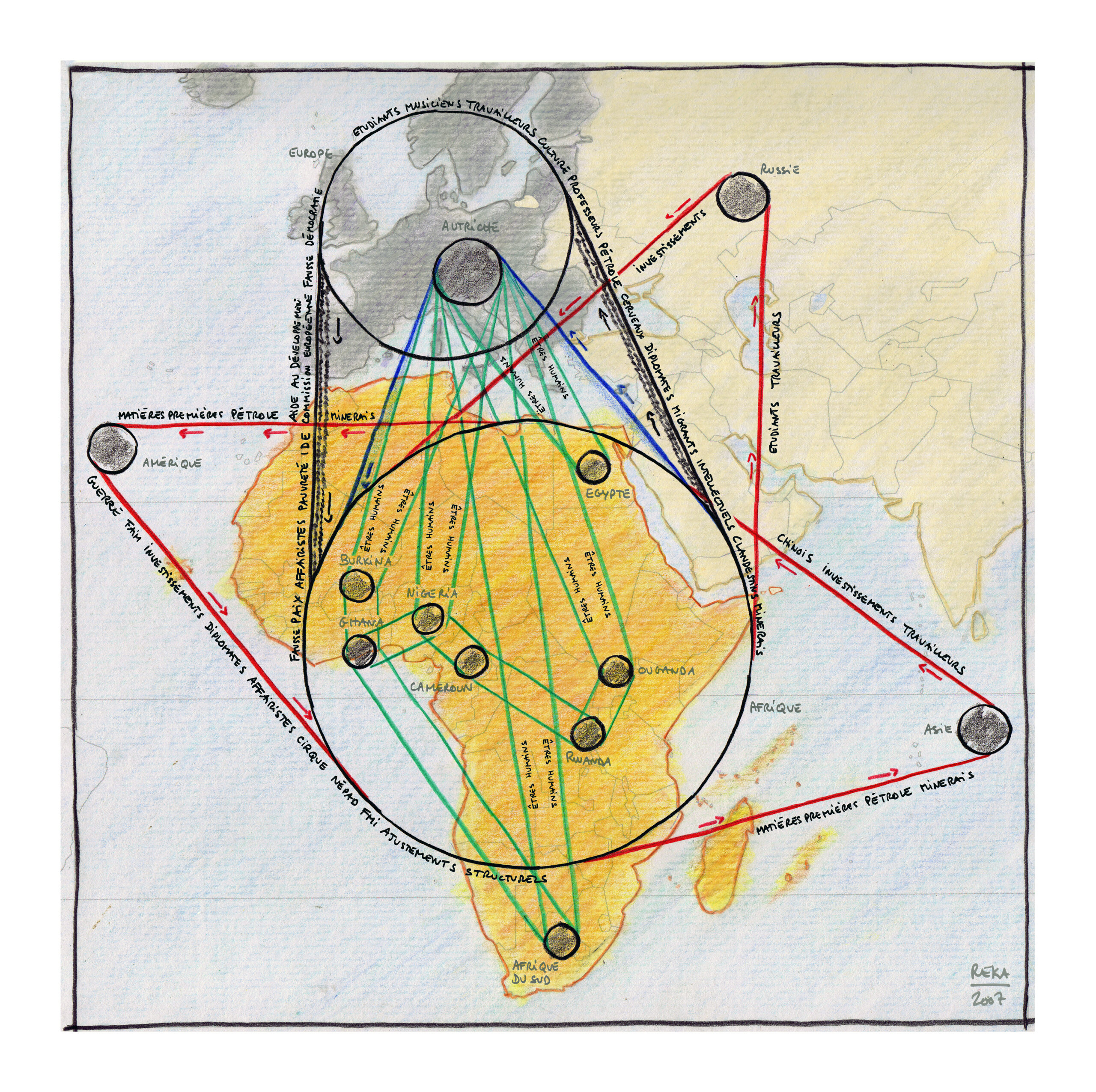

Il diagramma non è mai neutro, e proprio per questo è lo strumento perfetto per interrogare il presente. Nel suo linguaggio sintetico, nell’apparente chiarezza del suo disegno, si annidano gli stessi paradossi che oggi abitano le nostre infografiche, i flussi di dati, gli algoritmi. Come se l’intero apparato della comunicazione visiva contemporanea fosse un’eredità diretta di quelle prime linee tracciate per delimitare un campo o un pensiero. Questa mostra sembra porsi come obiettivo il misurare la distanza tra l’intuizione e la conoscenza, tra il segno e il suo uso politico. Ogni diagramma si pone allora come una domanda: chi sta parlando attraverso questa forma? Chi stabilisce il suo linguaggio, il suo grado di leggibilità, la sua autorità? Al piano nobile, le teche rappresentano il cuore del grande diagramma che è a sua volta la mostra, in ciascuna di esse un tema prende la parola, un’intera storia esce dal silenzio e dall’oscurità, letterale e figurata, attraverso una selezione di immagini. Le sezioni che poi si sviluppano sugli spazi laterali – Ambiente costruito, Salute, Disuguaglianze, Migrazione, Ambiente naturale, Risorse, Guerra, Verità e Valore – non sono soltanto categorie concettuali, ma stanze in cui risuonano pratiche, intenzioni, politiche, visioni. Percorrere il percorso della mostra significa percepire meglio la tensione costante tra estetica e funzione, forma e realtà, nome e oggetto.

Le famose infografiche di Du Bois, per esempio, acquistano qui un peso ulteriore: la loro eleganza formale non è solo un esercizio estetico, ma una strategia di emancipazione. Quelle curve che mostrano la crescita dell’alfabetizzazione tra le persone afroamericane o la distribuzione della ricchezza diventano veri e propri atti di resistenza grafica. Non sono semplici strumenti di comunicazione, ma dispositivi di riconoscimento: definiscono un mondo che altrimenti verrebbe negato. La loro presenza nella mostra fa da punto di riferimento etico: se la forma è capace di eleggere ciò che merita attenzione, allora Du Bois mostra come la grafica possa farsi gesto politico, arma di visibilità. Anche le composizioni di Florence Nightingale o di Emma Willard, nate per divulgare dati sanitari e sociali, oggi risuonano come manifesti di una nuova alfabetizzazione visiva: mostrano che dietro ogni semplificazione c’è un atto di cura, e che quest’ultima passa per forza di cose anche attraverso il potere.

Nightingale rivela un approccio terapeutico al dato: non solo informa, ma persuade. Il diagramma qui diventa gesto medico, atto di attenzione pubblica. Willard invece insegna che la pedagogia passa anche da un’architettura visiva comprensibile, che rende possibile una democratizzazione del sapere. Tutti questi esempi concorrono a una lezione condivisa: la forma non può mai essere innocente. AMO/OMA ci mostra anche alcuni tranelli del contemporaneo. Nei pannelli dedicati a dati recenti e infografiche moderne, si vede come l’apparenza di neutralità sia spesso un effetto costruito. I colori saturi, le icone rassicuranti, la linearità di certe timeline non nascondono solo complessità, ma la subordinano a una lettura conveniente. La stessa potenza del diagramma lo rende vulnerabile: la sua chiarezza può essere strumento di semplificazione e quindi di riduzione della realtà che descrive.

È significativo osservare come, nelle sale dedicate a Risorse e Ambiente naturale, le mappe storiche dialoghino con le visualizzazioni contemporanee delle reti ecologiche. Da mappe di pesca e di confini a diagrammi che tentano di rappresentare flussi di carbonio, emerge la difficoltà di tradurre processi dinamici in forme statiche. Il visitatore di ritorno percepisce la tensione tra la necessità di semplificare e il pericolo di ridurre. Ogni scelta rappresentativa nasconde una rinuncia: rinuncia alle sfumature, rinuncia a voci marginali, rinuncia a dimensioni che il grafico non è attrezzato a mostrare.

Il diagramma, nel suo oscillare tra precisione e astrazione, diventa il luogo dove la scienza e l’arte si incontrano per discutere di verità. In questo senso, la curatela di AMO/OMA non propone una storia lineare, ma una genealogia di gesti: ogni linea si innesta su un’altra, come un dialogo che attraversa i secoli. Il rischio, evidente e dichiarato, è quello di confondere chiarezza e verità appunto. Ed è proprio in questa ambiguità che il progetto trova la sua forza. Guardare un diagramma significa confrontarsi con un paradosso: l’idea che la complessità del mondo possa essere contenuta in una forma finita. Ma è anche la prova più intima della nostra intelligenza visiva, della nostra ostinazione a cercare un senso. L’allestimento di Ca’ Corner, con la luce filtrata e il ritmo lento del suo percorso, accompagna questa tensione con discrezione. Nulla distrae, nulla ci impone una direzione: i diagrammi si lasciano interrogare come oracoli, ma sappiamo che sono solo versioni possibili del reale. Il percorso si chiude – o forse si apre – con la sezione dedicata alla Guerra. Qui il disegno diventa tattica, calcolo, previsione. I diagrammi militari, con la loro freddezza geometrica, mostrano come il potere dello sguardo possa trasformarsi in strategia e in violenza. Ma accanto a queste carte rigide, quasi algide, compaiono mappe di rifugi, schemi di evacuazione, linee che raccontano la paura e la fuga. È in questo contrasto che si comprende davvero la natura duplice del diagramma: strumento di oppressione e, al tempo stesso, di salvezza.

Nel lasciare le sale, resta la sensazione che la mostra parli meno di rappresentazioni del mondo e più del bisogno umano di orientarsi. I diagrammi sono probabilmente stati da sempre la nostra maniera di convivere con l’incomprensibile, di abitarlo. Come piccole mappe interdisciplinari. E in un’epoca in cui l’immagine domina ogni forma di sapere, ricordano che il modo in cui si traccia una linea rappresenta sempre una scelta, e quindi l’esclusione di qualcos’altro. Forse è questa la ragione per cui Diagrams colpisce così profondamente: perché mette in scena la fragilità del pensiero visivo, la sua necessità e il suo inganno. Non offre risposte, ma mostra la trama invisibile che lega le epoche, le discipline, le ideologie. Ogni linea, ogni asse cartesiano, ogni cerchio colorato testimonia il nostro desiderio di rendere il mondo un po’ più leggibile, e il nostro fallimento nel riuscire a farlo del tutto, il nostro creare illusioni perfette. La mostra si chiude, ma in realtà la sua domanda resta aperta come un teorema incompleto. Se come diceva Paul Klee, “il disegno è l’arte di portare a spasso una linea”, la mostra ci porta a spasso tra i grandi temi universali dell’umano, geografie, epoche e culture, e in questo cammino tra mappe, curve, colori, pattern e segni, ciò che conta non è arrivare alla formula, ma restare in ascolto del movimento, dell’errore, della deviazione, scorgere l’Oltre che si cela dietro queste figure – d’altronde la parola “figura” viene dal latino “fingere”, plasmare, appunto. Diagrams è questo: una passeggiata nella mente umana, nella sua illusione più persistente e a tratti rischiosa, ottusa e commovente, quella di poter misurare l’invisibile con i suoi strumenti spuntati.