Nel corso del Novecento gli artisti iniziarono a concepire la loro pelle come “limite estremo rispetto al mondo, o come luogo di scambio”, come scrive lo storico dell’arte Francesco Poli, uno spazio in continua trasformazione, una vera e propria tela su cui dipingere, o un vero e proprio strumento attraverso cui dipingere. Come risultato di questo processo nacquero happening, performance, body art e arte relazionale. Fu così che Yves Klein, nel giugno del 1958, nell’appartamento di un amico, arrivò a ricoprire interamente il corpo di una modella della caratteristica vernice blue klein, concependo per la prima volta l’idea di utilizzare il corpo femminile non più come ispirazione, ma come medium stesso. E due anni dopo, nel 1960, ebbe luogo la sua celebre performance Anthropometry: i corpi delle modelle, ricoperti di vernice, vennero impressi su un grande foglio di carta appeso alla parete, ricreando forme antropometriche essenziali, il canone puro delle proporzioni umane, che lo stesso Klein definirà “l’espressione di energia vitale più concentrata possibile”. L’artista in questa occasione usò il corpo della donna come un oggetto inanimato, e qui la critica si divide: c’è chi sostiene che l’azione di Klein nobilitasse il corpo della donna innalzandolo a opera d’arte, ad archetipo delle proporzioni umane, mentre c’è chi ha visto in questa oggettificazione il livello ultimo delle dinamiche di potere tra uomo e donna. Quel che è certo è che Klein si distaccò dal gesto manuale che portava alla creazione dell’opera, ponendosi in uno stato di superiorità rispetto alle donne-oggetto a cui ordinava di rotolarsi sul pavimento o premersi contro un muro. La performance di Klein dimostra ancora oggi come anche nell’arte dell’epoca fossero gli uomini a narrare – e utilizzare – i corpi delle donne.

Le cose cambiarono radicalmente dopo il Sessantotto, in particolare con il Women’s Liberation Movement, che portò a una presa di coscienza collettiva femminile che ci ha regalato alcune delle pagine più potenti della storia dell’arte, pagine scritte da donne. Poco prima della rivoluzione sessuale qualcosa già si muoveva, e in seguito furono molti gli esempi di artiste che rinnovarono l’arte, sovvertendone le regole

Nel luglio del 1965, al Perpetual Fluxus Festival di New York, Shigeko Kubota realizzò i suoi Vagina Paintings. L’artista, con un pennello fissato al cavallo delle proprie mutande (chiaro simbolo fallico atto a colmare la mancanza del pene in un atto di empowerment femminile), si accovacciava su un foglio di carta dipingendo delle linee rosse (in riferimento al sangue mestruale). Questa performance è stata spesso interpretata proprio come una risposta all’uso che Klein faceva del corpo femminile, oltre che al movimento del dripping di Jackson Pollock. Sebbene Kubota non si considerasse femminista – perché reputava che parlare di arte “femminista” collocasse l’arte fatta dalle donne in una nicchia autoescludente – i Vagina Paintings costistuiscono la forte presa di coscienza di una una donna che si riappropria del suo corpo.

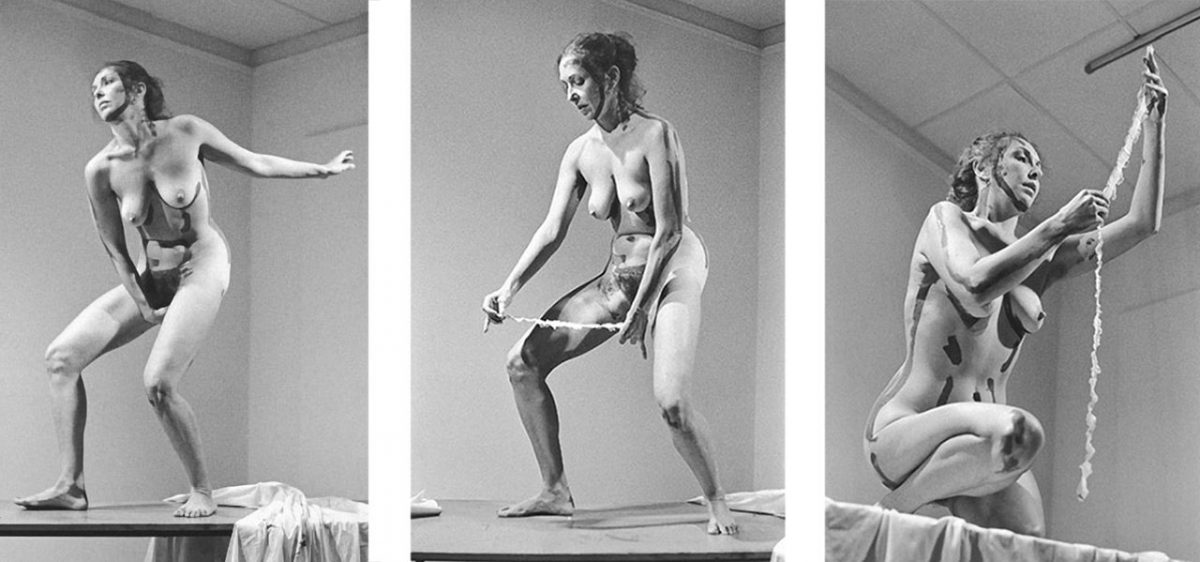

Ben dieci anni dopo la pioneristica performance di Kubota, il tema della riappropriazione dei corpi femminili è ancora il fulcro di un incredibile fermento artistico. Durante la mostra Women Here and Now – tenutasi a East Hampton, New York, nell’agosto del 1975 – Carolee Schneemann mise in atto Interior Scroll: in piedi su un tavolo srotolò progressivamente una specie di minuscolo papiro dall’interno della propria vagina. Dal papiro proclamava il testo da lei composto Cezanne, She Was a Great Painter. Con la sua performance Schneemann suggeriva di guardare al corpo della donna non solo come involucro materno.

Anche la francese Orlan usò il suo corpo come medium artistico, modificando il suo corpo con interventi di chirurgia plastica che diventano vere e proprie performance. Qui è difficile determinare se l’artista sia vittima di una dismorfia generata da una società che fa sentire le donne esteticamente inadeguate in ogni contesto o se tramite le sue performance rivendichi proprio il diritto di modificare il proprio corpo chirurgicamente in base alla sua arbitraria volontà, che trascende i canoni standardizzati di bellezza femminile. Parlando delle sue performance-interventi chirurgici, Orlan dirà: “Posso osservare il mio corpo sezionato senza soffrire. Posso vedere me stessa fino in fondo alle mie viscere, sotto un nuovo punto di vista. Posso vedere il cuore del mio amante. Tesoro, mi piace la tua milza, mi piace il tuo fegato, adoro il pancreas e la linea del tuo femore mi eccita”.

Quando furono le donne, e non più gli uomini, a parlare dei propri corpi, non solo si riappropriarono della loro immagine, ma criticizzarono il rapporto tu/io. A questo proposito, nel 1968 Valie Export entrò in un cinema a luci rosse di Monaco imbracciando un fucile e indossando dei pantaloni ritagliati che le mettevano in mostra i genitali. Ovviamente il pubblico scappò dal cinema terrorizzato. La serie di fotografie che testimoniano la performance si intitola Genital Panic, e la raffigura seduta a gambe divaricate, mentre imbraccia il fucile guardando dritto nell’obiettivo. Valie Export ci sta dicendo “vedere, ma non toccare”, ma non solo. Essere donna significa anche sentire lo sguardo dell’uomo “cacciatore” su di sé. Valie Export capovolge questa dinamica e sceglie di coprire tutto il suo corpo tranne i genitali, la parte più vulnerabile, non nascondendosi più allo sguardo voyeuristico. Sceglie invece di mostrarsi, ma alle sue condizioni: imbracciando un fucile che diventa la sua garanzia contro le aggressioni, e che al tempo stesso la rende a sua volta “cacciatrice”. Anche la performance Rythm 0 realizzata da Marina Abramovic alla Galleria Studio Morra di Napoli nel 1974 analizza il rapporto tu/io da un punto di vista che diventa sempre più drammatico. L’artista rimane in piedi, immobile, per sei ore. Dietro di lei una serie di 72 oggetti di varia natura (tra cui una rosa, del miele, una frusta, una piuma, una pistola carica, una catena) che i visitatori potevano usare su di lei come volevano. Inizialmente il pubblico era timido e si rivolgeva a Marina a piccoli passi – chi si limitava a guardarla, chi le porgeva una rosa, chi le dava un bacio sulla guancia – ma col passare del tempo la performance si fece sempre più violenta, e il pubblico iniziò ad abusare della propria posizione di potere: la spogliarono, c’era chi la infilzava con le spine della rosa, chi le feriva il collo e ne beveva il sangue, fino a che qualcuno non le mise in mano la pistola carica, con il dito sul grilletto, e gliela puntò alla testa, per vedere se potesse arrivare a premerlo. Al termine delle sei ore, Marina riprese possesso del suo corpo e iniziò a camminare per la stanza. Allora il pubblico scappò, temendo che l’artista potesse vendicarsi. Mettendosi inerme nelle mani dei visitatori, Marina Abramovic diventò un capro espiatorio, alludendo al sacrificio quotidiano della donna e costrinse ad ammettere una realtà che non eravamo – e forse non siamo – pronti ad accettare, mostrandoci la brutalità e la violenza dell’essere umano, la legge del più forte e l’istinto animale: se lasciato completamente libero di agire nei confronti di un altro essere – non casualmente una donna – l’uomo mostra il suo lato peggiore.

Le grandi artiste degli anni Settanta hanno usato il corpo come medium, in modo crudo, senza censure, e hanno posto coraggiosamente la prima pietra affinché le donne si riappropriassero dei loro corpi. Nonostante il loro immenso contributo, però, la strada per liberare i nostri corpi è ancora lunga. Ancora oggi, infatti, la società indica alla donna come dovrebbe apparire e come dovrebbe usare il suo corpo. Il cosiddetto male gaze impera ancora nelle arti e nei media. La donna, nelle arti, è stata spesso concepita come mero strumento, od oggetto sessuale, al servizio della storia dell’uomo, il quale aveva invece una posizione centrale e attiva in tre diversi ruoli: quello dell’artista, quello dei personaggi all’interno della rappresentazione (ad esempio cinematografica, letteraria o teatrale), e quello dello spettatore. Oggi l’eredità delle artiste degli anni Settanta viene raccolta da donne come la guatemalteca Regina José Galindo o la slovena Lea Culetto, che portano avanti, sebbene con modalità e atmosfere diametralmente opposte, il messaggio di empowerment ed emancipazione femminile che si iniziò a diffondere negli anni Sessanta. L’arte rappresenta tuttora un efficace strumento di autorappresentazione, che andrebbe sfruttato per continuare a progredire, senza, però, dimenticare mai le battaglie e del passato.

Foto in copertina: Sarah Lucas, Au Naturel, 1994

Mattress, melons, oranges, cucumber, and water bucket, 33 1/8 x 66 1/8 x 57 in (84 x 168.8 x 144.8 cm). © Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ, London