Chiedersi se l’arte possa esplorare il potere significa assegnare al visivo la capacità di raccontare anche la democrazia. Quando ciò avviene, si rimettono in gioco questioni complicate ma utili alla società, perché lo si fa con parole ormai inascoltate. Parole senz’altro nuove per quest’epoca che si ostina a credere che le ideologie contrapposte siano di secoli fa.

Ci si chiede allora se sia necessario il parere dell’artista sull’esercizio del governo di sé e degli altri in una società sempre più dominata dalla logica economica e si scopre che questi sono interrogativi assai complessi. Non a caso discipline diverse tra loro, dalla filosofia alle scienze politiche, la chiamano recentemente post-democrazia, democrazia minima o e-democracy, accordandosi solo nell’affermare che non esiste una definizione accettata da tutti. Per coloro che si occupano d’immagine, però, la situazione potrebbe essere più lineare e comprensibile, se non altro perché l’arte ama anche ciò che si vede e poi perché l’orizzonte della partecipazione del popolo è materia affascinante per chi si occupa di performing art o di arte relazionale. Tema urgente almeno quanto lo spinoso problema della libertà di pensiero e d’espressione.

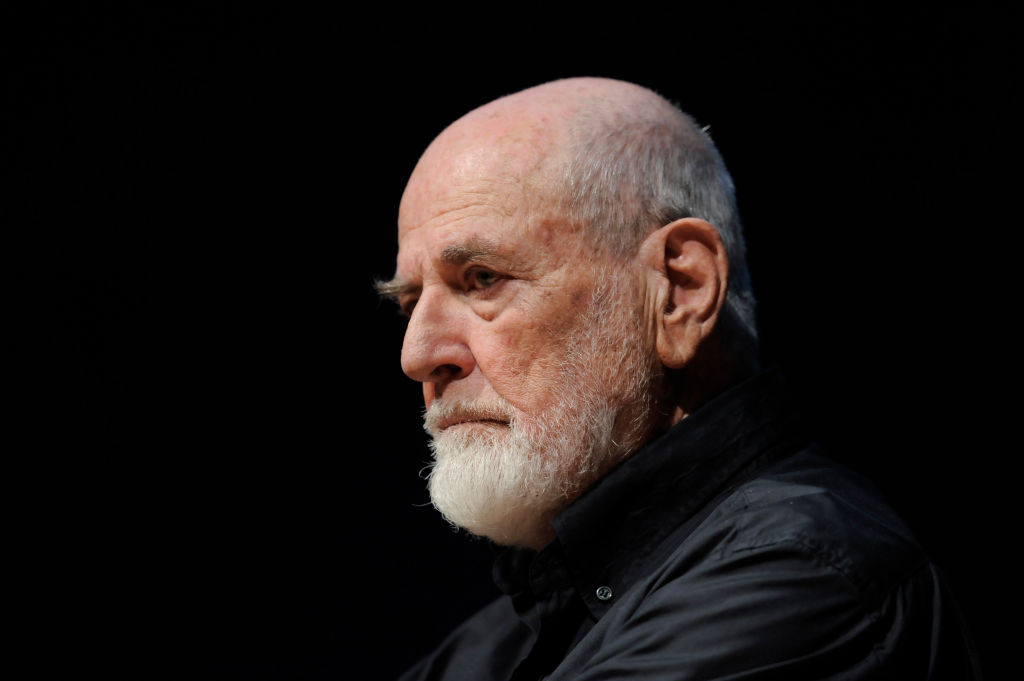

Parlo non solo di quella libertà privata dai vari regimi, ma di quella presunta libertà di espressione che oggi – in questa democrazia alla quale bisogna dare un altro nome – non concede di essere fuori dal coro. C’è anzi un forte assoggettamento dell’artista alle regole del mercato, la sottomissione del critico al potere del gallerista e la delegittimazione delle voci contro, specie se provenienti dall’underground. Un forte darwinismo sociale che seleziona artisti e idee sulla base dei valori di società ingiuste e ineguali. Situazione accettata con rassegnazione e in rari casi combattuta. Penso ad esempio al lavoro di Michelangelo Pistoletto a Biella e al suo impegno politico, nonché missione civilizzatrice da realizzare insieme agli ambasciatori della sua demopraxia. Con questo termine, l’artista sostiene l’esigenza di rimettere mano al significato della parola e accorgersi che più che di dogmi, la democrazia ha bisogno di una “prassi nuova” basata sulla responsabilità del singolo nei confronti della comunità. Per farlo, l’artista richiama a Cittadellarte artisti, giovani e studiosi da formare proprio in tale direzione, capaci di portare nel mondo il fondamento socio-culturale dell’arte. Le fragilità della democrazia però sono materia che l’artista di questo inizio millennio in molti casi descrive ma fatica a contrastare in modo profondo. Dalla danza alla pittura e da qui alle attivazioni dell’arte relazionale l’istanza di autonomia e di libero confronto sembra l’ultima cosa che posso cercare in un’opera d’arte. Oggi l’artista è informato sulle varie strategie di marketing e conosce il suo acquirente e infatti, tra regole di comportamento, individuazione della domanda, redazione di statement e produzioni su richiesta c’è molto poco di selvaggiamente svincolato dal mercato dell’arte.

Forse l’arte del secolo scorso potrebbe ancora insegnarci come si nuota nelle acque dell’indeterminatezza verso una sana ribellione. L’arte d’inizio secolo per la precisione, perché a partire dalla fine del secolo scorso abbiamo toccato con mano il progressivo distacco dell’arte dalla società secondo una modalità binaria di esclusione e autoesclusione. Nella parte finale del Ventesimo secolo vediamo cioè che in moltissimi casi gli artisti provengono dalle medesime classi sociali delle oligarchie economiche e politiche. Ne condividono interessi e finalità. Inoltre, tanto per complicare, è necessario dire che negli anni Settanta è nato lo slogan fin troppo ripetuto sulla fine dell’arte e l’inevitabile riduzione da parte del pubblico del sentimento di identificazione, comprensione e accettazione verso il contemporaneo. Una disaffezione che ha come immediata conseguenza il fenomeno dell’allontanamento e la nascita della critica del “potevo farlo anch’io”. Altrettanto importante è stato il collezionista, specie quando ha contribuito al mito di un’opera d’arte pensata in solitudine e senza alcuna preoccupazione per altri ruoli. Attore di un sistema che difende i propri interessi, il collezionista ha interferito moltissimo nel processo creativo e si è fatto portavoce di precise ideologie e strategie. Di fatto, tutte queste figure sociali hanno racchiuso un insieme eterogeneo di posizioni etiche e mobilitato risorse in grado di influenzare decisioni importanti anche in termini di politiche pubbliche, interferendo sulla partecipazione democratica all’arte o sulla sua negazione. In molti hanno parlato di attività di lobbying e di un sistema di rappresentanza funzionale ai propri scopi in grado di sovrapporsi o cambiare d’abito al generico senso della democrazia. E allora perché porsi il problema tra arte e democrazia?

Intanto perché l’arte è anche una possibilità per salvare il mondo dall’arroganza. Perché offre ancora destabilizzazioni positive, rottura di stereotipi e possibilità di rilettura critica del quotidiano, forte proprio di quella risonanza immateriale del mondo dal quale nascono le condizioni in cui viviamo. La creazione artistica ci insegna che guardare le immagini significa interferire profondamente nel nostro sistema di valori e in generale, in tutto ciò che consideriamo valido e degno. Serve a ricordarci che l’immagine non è la verità e che la rappresentazione del mondo segue regole molto complesse. L’immagine infatti è tutt’altro che controllabile. A volte è elementare nella realizzazione, ma questo non significa che sia semplice da capire o più immediata. Serve a dotarsi di una cultura dell’immagine da indossare come una corazza di conoscenza perché ormai è chiaro: le immagini non sono mai scevre di conseguenze sull’agire individuale e sociale, come ci assicurano Horst Bredekamp, docente dell’Humboldt Universität di Berlino e anche Hans Belting, emerito dell’Università di Heildelberg. Abbiamo bisogno dunque di una sorta di iconografia critica che ci difenda dal fascino delle immagini, specie quando le zone del quotidiano sono così minacciose come quelle attuali. Infine perché la rappresentazione della democrazia – anche quando è annacquata – è l’unica possibilità che vedo atta a contrastare lo stordimento dei messaggi complessi imposti dal consumismo. Strumento per accordarsi nuovamente sul senso della nostra partecipazione e difesa contro chi vuole venderci qualunque cosa.

Oggi, la complessità delle nostre democrazie mal si concilia con la parola, specie quando si cerca di metterle a fuoco. Il problema è che accade la stessa cosa quando la si cerca nell’agenda creativa di un artista. Le riflessioni sugli effetti della globalizzazione non modificano ovviamente gli assetti della politica né tantomeno il pubblico delle mostre è disposto a recepire simili messaggi. Spesso si va a una mostra d’arte per motivi che esulano dalle nostre convinzioni politiche. Eppure lo sappiamo: il lavoro dell’intellettuale che si esprime attraverso l’arte è prezioso proprio perché prodotto da una porzione sociale di cittadini in grado di leggere e interpretare la realtà in un altro modo rispetto agli economisti. Intellettuali capaci di leggere le complessità semplicemente perché hanno alle spalle generazioni di predecessori assai sensibili al caos. Individui fortemente dissipativi, gli artisti che stimo sono persone abituate a produrre moltissimo a forza di cercare.

L’elenco degli interrogativi posti a un artista che voglia occuparsi di democrazia è fitto di questioni: si è, si vendono o si fanno azioni democratiche? L’opera d’arte è oggetto o concetto? Questioni alle quali non risponde la costante di questo nostro secolo, con la totale sottomissione al potere d’acquisto delle classi sociali più abbienti anche da parte di quell’artista che oggi sa di non potersi affrancare davvero, pena l’isolamento. L’impoverimento della nostra soggettività si relaziona con le nuove geografie tese a ridisegnare il territorio sulla base di esigenze previste, di bisogni annunciati e di soddisfazioni contemplate dagli studi di marketing contro i quali difficilmente gli artisti visivi oppongono resistenza. Ecco perché mi sembra poetica l’immagine dello spostare le sabbie di una duna seppure di pochi centimetri nell’opera “When faith moves mountains” di Francis Alys del 2002. Espressione di un gesto corale che si fa forte proprio dell’inutilità dello scopo. Racconto della condizione attuale di sfruttamento che opera sempre più attraverso l’intimidazione e la delegittimazione, rimpiazzato dal coinvolgimento attuato dall’artista, dal fare qualcosa che “non dà profitto”. Qualcosa che può non trasformarsi in professione, nemmeno in presenza di abilità effettiva.

È per questo che nel porsi la domanda sulla democrazia la cosa che può fare l’arte visiva è chiedersi anche da quale luogo porre la domanda e a quale scala fare riferimento. Con History Zero che l’artista greco Stefanos Tsivopoulos presenta alla Biennale di Venezia nel 2013, anno tragico della temuta fuoriuscita dall’euro della Grecia, si parla del valore del denaro. History Zero è un film di tre episodi basati sul ruolo del denaro nella formazione dei rapporti umani. In mostra dunque, al centro della stanza c’è un archivio di sistemi di scambio alternativi non basati sul denaro e alle pareti la proiezione del film. Tutta l’installazione è un atto di protesta contro l’attuale modello economico. Non una semplice documentazione, ma una proposta di forme di sopravvivenza e di resistenza. Peccato però che la sua portata e valore siano assoggettati al tempo di contemplazione del turista medio.

Quando nel 2012 Ai Weiwei presenta “Straight”, progetto sviluppato con le barre di armatura recuperate nelle scuole crollate durante il terremoto di Sichuan del 2008, intende parlare di diritti e di bambini in Cina. Tuttavia, più del lavoro presentato in galleria, dove assume la forma di un’installazione minimalista, il dato degno d’attenzione è la volontà di rendere noti in un blog, creato dall’artista, i nomi di oltre 2500 ragazzi morti. Il conseguente clamore fra le autorità cinesi disturbate dal fatto che l’artista dubitasse dei sistemi di sicurezza e, cosa ancor più grave, mettesse in ridicolo il sottostimato conteggio delle vittime è notevole. La reazione di un governo poco abituato al confronto, per non dire restio al contraddittorio e disinteressato ai diritti umani, è prevedibile: prima la privazione della libertà dell’artista, poi la negazione del diritto di dire la verità, la chiusura del blog e infine le percosse della polizia. Questi eventi sono ciò che l’artista racconta di sé e del suo Paese in un modo che però arriva come falsamente ingenuo. Il contraddittorio impegno politico diventa chiaro infatti nei confronti dei migranti. Con un fin troppo esplicito scopo di redenzione sociale infatti, i 22 gommoni di salvataggio esposti a Palazzo Strozzi a Firenze nella sua personale del 2017 diventano oggetto di manifestazioni di protesta contro questo tipo di operazioni, con una polemica a metà strada tra il classico “questa non è arte”, e il rimprovero di aver strumentalizzato il dolore dei migranti senza poi farne alcun riferimento all’interno della mostra. Sono d’accordo: quei gommoni erano la prova dell’assoggettamento dell’artista agli assetti iconografici del mercato in Occidente. Sfocata denuncia di un artista che in Occidente si genuflette e limita la sua spinta, smussando la radicalità della sua posizione.

Torno allora a pensare ai primi anni del secolo scorso e ricordo la strenua difesa di Marcel Duchamp della transitività dell’opera, grazie alla quale – diceva – l’opera d’arte si libera dall’essere oggetto inespressivo sottostante alla pura osservazione. L’essere sempre in transito tra interpretazioni diverse presuppone quel che per Duchamp era il vero compito dell’arte: essere una continua negoziazione con il pubblico. Penso allora alla street art e al lavoro di Bansky per ribadire che se in luogo di cercare di rendere sicuro il caos, si optasse per un’apertura dei nostri limiti, troveremo laggiù l’arte che va a cercarsi la vita quotidiana. L’arte che non si compra e non si vende, perché l’opera è immateriale pensiero e l’artista non è una merce. L’artista anzi è ambasciatore di demopraxia e in quanto tale ha responsabilità etiche ben precise. In questa fiera antitesi al mercato, alle gallerie d’arte e ai musei opporre uno pseudonimo contro il culto della personalità e trattare la città come un museo potrebbe essere la risposta che l’arte suggerisce alla democrazia del domani. Una risposta che in linea con la questione della comunità, integri la responsabilità dell’osservatore e del cittadino. Infatti, le grandi narrazioni sono finite e siamo al capolinea. L’impegno non è e non può essere solo dell’arte o dell’artista ma di noi tutti. Di quella comunità indifferente alla democrazia da non porsi più domande e così frivola da aver solo bisogno di deresponsabilizzarsi. Ciò che l’arte contemporanea può assicurarci è che quando diciamo che il sistema non funziona, non ci si può limitare a dirlo: bisogna lavorarci.