L’essere umano si adatta a tutto: questa è la prima cosa di cui sono certa, se penso a questo anno di pandemia. Non ne sono felice, eppure forse dovrei: lo spirito d’adattamento, ne sono certa, è una risorsa. Controllo: in psicologia, tale abilità si chiama resilienza, parola fin troppo abusata per dire che l’individuo capace di adattare il proprio fare al contesto anche nella situazione peggiore è quello che ne ottiene la soddisfazione dei propri bisogni; in biologia, ancora una volta, è l’organismo che si adegua al cambiamento delle condizioni ambientali quello che resiste; in medicina oculistica, è grazie alla capacità di adattamento dei nostri occhi al variare della luce che abbiamo la possibilità di vedere. Dunque, la facoltà di modificare il nostro fare in corrispondenza delle situazioni ci appartiene a partire dalla nostra conformazione fisica e ci permette di sopravvivere in condizioni stressanti: non per questo è facile. Ma amplio la mia indagine al dizionario dei sinonimi e contrari e, finalmente, lì, nella summa delle parole che è possibile usare per esprimere lo stesso concetto, trovo la traccia del mio turbamento, della mia frustrazione: adattarsi, dopo i vari abituarsi, adeguarsi – già qui vacillo – è anche conformarsi, sottomettersi e infine, il più temuto, rassegnarsi. Mi sono rassegnata? Come me quanti altri, a quali cose, fino a un anno fa assurde e oggi normali?

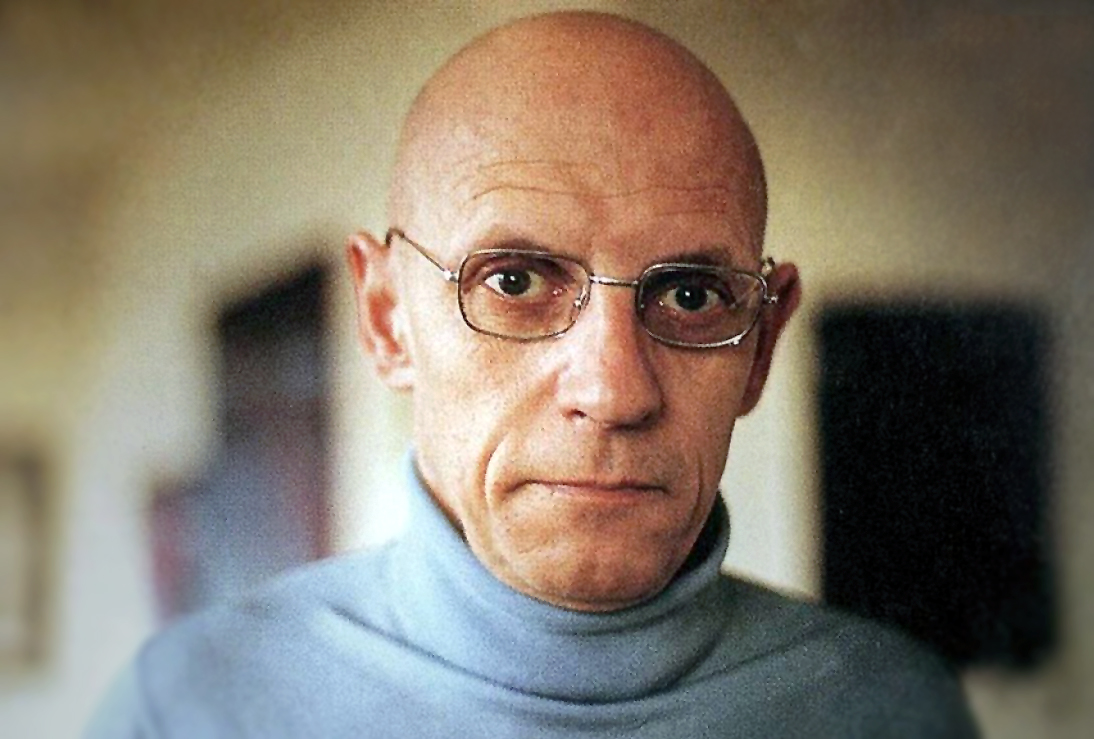

Per riferirsi ai processi di adattamento ai cambiamenti sociali si parla spesso di normalizzazione. Il termine è stato coniato e diffuso da Michel Foucault e non certo per indicare una prassi piacevole: riassumendo, diremo che si tratta, infatti, di una serie di procedure, teoriche e pratiche, attraverso le quali un comportamento viene presentato come normale poiché rientra nella norma per un gruppo di persone che lo considerano giusto e che, nell’adottarlo, ne ricevono un qualche beneficio all’interno del sistema e del contesto socio-culturale di cui fanno parte. Le masse, di seguito, vi si adattano. Per assicurarsi che ciò accada, vengono sorvegliate e chi se ne discosta, viene punito. L’approccio del filosofo francese “archeologo del sapere”, è ovviamente critico a riguardo: la normalizzazione, per Foucault , è un esercizio di potere, tanto che a maggio del 2020, il filosofo e scrittore spagnolo Paul B. Preciado si chiedeva se Foucault avrebbe mai accettato di rinchiudersi nel suo appartamento di rue de Vaugirard per arginare, secondo le regole, la diffusione del Covid-19. Ma prima di immaginare coloro che non si adeguano alle limitazioni come dei saggi pensatori in maglione a collo alto, prima di sentirci rivoluzionari noi stessi a non poterne più di stare in casa, facciamo un passo indietro.

In questi stessi giorni, l’anno scorso – un tempo che mi sembra alternativamente ieri mattina e due secoli fa – del Covid-19 sapevamo ancora poco nonostante le notizie allarmanti, i video da Wuhan e la mappa interattiva della Johns Hopkins University. Il virus riuscivamo a collocarlo geograficamente come molto distante, i focolai erano puntini rossi sul planisfero, e noi – la maggior parte di noi – altrove, pronti a dirci salvi, e lontani: ciò che accadeva in altre parti del mondo non ci avrebbe mai riguardato troppo da vicino, era sempre andata così. La nostra vita, le nostre frequentazioni, i nostri riti, non ne sarebbero stati sconvolti perché è difficile che una catastrofe avvenuta a migliaia di chilometri da noi ci tocchi davvero. Per quanto ci possano preoccupare gli accadimenti in un Paese che non è il nostro, è più facile che finiamo per sentirci dagli stessi sollevati, proseguendo con la nostra giornata magari dopo aver postato una riflessione sul tema sui social network. Di questo genere di approccio ce ne facevamo un vanto, a febbraio 2020: parola d’ordine, normalità; hashtag: Milano non si ferma come tante altre città d’Italia. Il coronavirus, più che come una malattia, ci veniva presentato come una sorta di psicosi a cui opporre la vita quotidiana per come la conoscevamo: persino la BBC si chiedeva “are we over-reacting?”, e io, a preoccuparmi in merito a partire da fine gennaio, mi sentivo come il bambino depresso di Io e Annie che non vuole fare i compiti poiché ha letto che l’universo si sta dilatando. Per dire di me in quei giorni, sarebbe bastato un verso di Daria Menicanti, la poetessa filosofa dimenticata e da riscoprire: “son queste le cose che non voglio sapere, che so”.

Mi sarebbe piaciuto essere smentita dai fatti, non aspettavo altro: passare per la paranoica allarmista facilmente impressionabile rispetto ai più ottimisti e più realisti. Tutto piuttosto che sentirmi una sorta di moderna Cassandra. Poi sappiamo cosa è successo. Non solo: ricordiamo tutti dove eravamo nel momento in cui ha cominciato a succedere. C’è una teoria interessante sul legame tra emozioni, ricordi, avvenimenti storici e identità collettiva: si chiama “Now print!”. Proposta per la prima volta da Robert B. Livingston nel 1967, ampliata da Roger Brown e James Kulik nel decennio successivo, sostiene che, di fronte a eventi di grande impatto personale e collettivo, nel nostro cervello si inneschi una specie di meccanismo che funziona come una sorta di stampante che ferma il ricordo e lo congela. Questo spiega, ad esempio, perché sappiamo dire dove eravamo e cosa stavamo facendo nel pomeriggio dell’11 settembre 2001 mentre ci sarebbe impossibile fare lo stesso per il giorno prima o quello dopo. Sulla base di tale assunto, si innesta anche uno studio dell’American Psychological Association sulla memoria degli attacchi alle Torri Gemelle a dieci anni dai fatti: uno degli aspetti più interessanti e da cui possiamo trarre insegnamenti su come percepivamo la pandemia un anno fa rispetto ad oggi riguarda il modo in cui ad eventi negativi e traumatici per l’intera collettività può corrispondere un sentimento di patriottismo ed eroismo attorno al quale la società si riorganizza e che permane vivido nei ricordi dei cittadini. Noi l’abbiamo sperimentato questa sorta di amor proprio collettivo: la volontà di sentirci vicini anche a distanza, di guardare al personale medico e infermieristico con orgoglio, quella di ascoltare un nostro rappresentante politico o istituzionale con più fiducia del solito, e questo forse spiega anche la popolarità dell’ex premier Giuseppe Conte. Ma oggi che dai balconi non canta più nessuno e che l’andrà tutto bene ci sembra una bugia in cui abbiamo creduto con troppo ottimismo, a cosa possiamo aggrapparci?

Le prime notizie dei contagiati dal Covid-19 e soprattutto delle vittime ci hanno colto alla sprovvista. Poi, ci siamo abituati persino alla morte: in dodici mesi siamo passati dal tremare di fronte ai video delle bare che lasciavano Bergamo a bordo di un’impressionante colonna di mezzi militari, al dirci (a volte sottovoce, altre con una certa spavalderia) che in modi diversi e in senso meno letterale siamo tutti vittime di questa pandemia e non ne possiamo più di subire limitazioni, chiuderci in casa, evitare assembramenti e rinunciare alla vita di prima. Purtroppo, il coronavirus non sembra sensibile alle necessità finanziarie e dai nostri buoni propositi non è colpito, non retrocede, anzi: avanza. Sono aumentati i contagi e le varianti, mentre a livello vaccinazioni – il vaccino, la buona notizia che aspettavamo e che è arrivata – i dati di uno studio del Lab24-Sole24Ore ci dicono che, al ritmo a cui stiamo andando in Italia “ci vorranno 1 anno, 10 mesi e 18 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo del governo verrebbe raggiunto il 1 dicembre 2022”. Cosa faremo fino ad allora, in quanti altri modi cambieranno le nostre giornate? Riusciremo ad adattarci senza rassegnarci?

Ad un anno dall’inizio di questa storia, la domanda non è più cosa ricordiamo del periodo tra marzo e settembre 2020, poiché quel periodo non è finito. Abituati a percepire il tempo in funzione di strumenti atti a governarlo e fermarlo, convintissimi che, proprio come succede nei romanzi e nei film, ogni nostro vissuto abbia un inizio, uno svolgimento e una fine, se c’è qualcosa di normale oggi è il nostro spaesamento. È a questo forse che a più di ogni altra cosa ci siamo abituati: in questo anno appena cominciato e che sembra già visto, già vissuto, la normalità è il continuo stato di confusione davanti alla quale, senza accorgerci, stiamo già disegnando le esigenze del domani. Ed eccola la parola che spaventa e che solo i coraggiosi pronunciano sul serio: domani. Cosa possiamo aspettarci dal domani?