Kenneth Waltz, padre del neorealismo e teorico delle relazioni internazionali, aprì, nel 1959, la sua opera Man, the State, and War, sostenendo che “chiedere chi ha vinto una guerra” sarebbe “come chiedere chi ha vinto il terremoto di San Francisco”. Non esiste una vittoria, ma solo diversi gradi di sconfitta. Se per il politologo americano trovare una distinzione tra vincitori e vinti è impossibile anche nel più convenzionale dei conflitti, fare una distinzione tra “buoni” e “cattivi” è fuorviante e spesso il modo migliore per non capire la politica internazionale. La crisi in Venezuela è l’ultima dimostrazione di quanto sia pericoloso affrontare la politica internazionale con una visione binaria dell’esistenza, sempre più comune a buona parte della classe politica.

La situazione in Venezuela è precipitata con la rielezione del presidente Nicolás Maduro, il 20 maggio 2018, dopo una tornata elettorale che ha registrato un astensionismo superiore al 50% e diversi episodi di intimidazione e violenza. Le accuse di illegittimità hanno permesso a Juan Guaidó, già presidente dell’Assemblea Nazionale – l’organo legislativo monocamerale del Paese – di giurare come presidente del Venezuela ad interim durante le commemorazioni, il 23 gennaio 2019, dell’anniversario della caduta della dittatura di Marcos Pérez Jiménez, scatenando una profonda crisi politica alimentata dal suo riconoscimento da parte di Stati Uniti, Francia e Inghilterra. Nei giorni successivi anche Brasile, Paraguay, Argentina, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, Panama, Nicaragua e Guatemala hanno riconosciuto Guaidó .

Maduro nel frattempo ha subito accusato gli Stati Uniti di aver orchestrato un colpo di stato e ha interrotto le relazioni diplomatiche. Il presidente russo Vladimir Putin, durante una conversazione telefonica con il suo omologo venezuelano, ha sottolineato come “un’interferenza esterna distruttiva” sarebbe stata “una grave violazione delle norme fondamentali del diritto internazionale.” All’avvertimento del Cremlino l’amministrazione Trump ha reagito con la richiesta alla comunità internazionale di appoggiare Guaidó , a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 26 gennaio scorso.

Oltre all’appoggio internazionale, il leader dell’opposizione venezuelana sa di doversi guadagnare quello delle forze armate del Paese. Quello di Guaidó è un obiettivo complicato, dato che numerosi quadri dirigenti della Guardia Nacional Bolivariana occupano posti di rilievo nell’amministrazione e nel governo venezuelano e, soprattutto, perché una larga fetta delle forze armate è da tempo accusata di violazione dei diritti umani e di narcotraffico. Nel tentativo di portarli dalla sua parte, Guaidó ha promesso l’amnistia a coloro che non fossero coinvolti nelle vicende giudiziarie internazionali. Nonostante questo, l’esercito sembra in larga parte schierato con Maduro, così come il Tribunale supremo di giustizia venezuelano, che a febbraio hadeciso di congelare i beni dell’autoproclamato presidente con l’accusa di aver usurpato il potere. La crisi politica, ormai diventata uno scontro di piazza tra le due fazioni si è inasprita a fine febbraio quando, sfidando la decisione dei giudici e il divieto di abbandonare il Paese, Guaidó ha lasciato il Venezuela per assistere al Venezuela Live Aid, concerto benefico organizzato in Colombia dal fondatore del Virgin Group Richard Branson.

La carta degli aiuti umanitari è stata giocata anche dalla Casa Bianca per sondare la disponibilità di Maduro a negoziare e per esporlo pubblicamente alla responsabilità di affamare i suoi cittadini con la crisi innescata dal suo governo. Gli Stati Uniti hanno spedito, insieme alla Colombia, al Brasile e all’Olanda, una serie di beni di prima necessità per far fronte alle carenze alimentari di cui il Venezuela soffre, almeno dal 2008. Maduro ha reagito sigillando i confini con i due Stati vicini e aprendo il fuoco sui convogli, con un bilancio di due morti e circa trecento feriti. Dopo mesi di crisi, le carenze infrastrutturali, sanitarie e alimentari sono diventate ancora più gravi, portando migliaia di persone a protestare per le strade. Mentre gli Stati Uniti non sembrano intenzionati a lasciare che il Venezuela risolva autonomamente la sua crisi interna, Guaidó prosegue la sua offensiva contro Maduro: il 30 aprile il presidente ad interim è comparso in un video diffuso sui social network circondato da un piccolo gruppo di militari, chiamando i cittadini venezuelani all’ultima fase della rivolta contro il regime, soprannominata operazione Liberty. Il gesto è costato la revoca dell’immunità a sette parlamentari dell’Assemblea nazionale, tra cui il suo primo vicepresidente Edgar Zambrano, che lo scorso nove maggio è stato arrestato dalla polizia politica di Maduro e incarcerato.

La crisi venezuelana si è inserita rapidamente nel dibattito politico dei governi europei, dando il via a un posizionamento ideologico che poco ha a che vedere con una comprensione approfondita della questione. Mentre l’Europa non riesce a trovare una posizione comune, Francia e Inghilterra sono riuscite a convincere 17 Paesi del continente a riconoscere la presidenza Guaidó; l’Italia, con un governo spaccato tra la posizione leghista e quella del M5S, inizialmente non si è schierata, preferendo affidare al Presidente Mattarella e al corpo diplomatico la questione, nella speranza che il popolo venezuelano avesse potuto “avere delle elezioni libere e democratiche il prima possibile”, stando alle parole del vicepremier Salvini. Lo scorso febbraio il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha chiarito in Senato la posizione italiana, chiedendo che sia il popolo venezuelano a decidere, tramite elezioni, da chi farsi governare e non riconoscendo in quello di Maduro un governo legittimo.

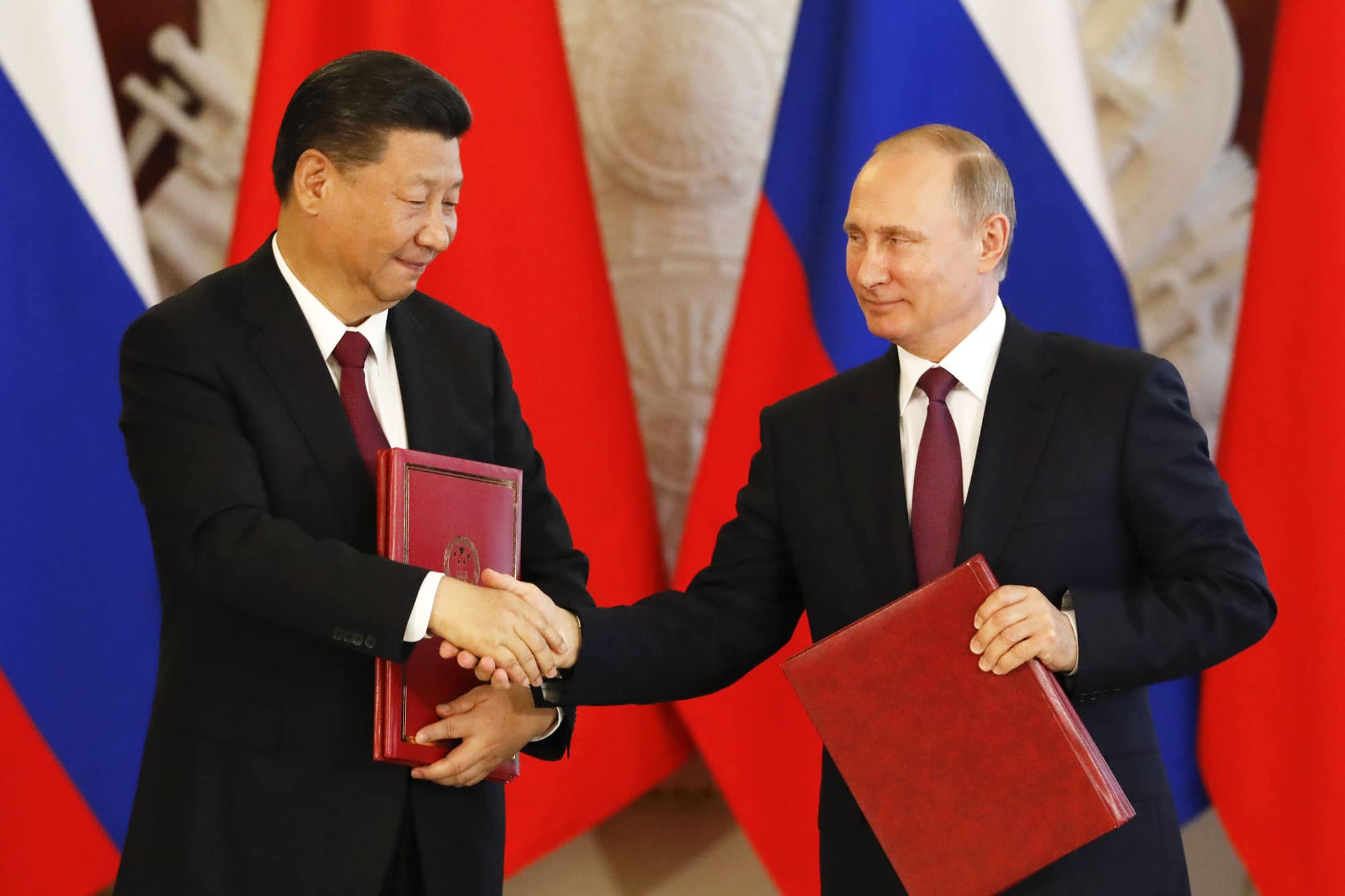

Il Venezuela è diventato terreno di scontro di un gioco più grande su scala globale che coinvolge direttamente Washington e Mosca, l’una desiderosa di rispolverare la dottrina Monroe – il “destino manifesto” degli Stati Uniti di diffondere nel mondo la loro forma di libertà e democrazia – e l’altra impaziente di avere un ruolo nel settore minerario e soprattutto petrolifero del Paese con la più grande riserva di idrocarburi del mondo. Putin, che riconosce in quello di Maduro l’unico governo legittimo del Venezuela, ha dichiarato di aver schierato in sua difesa due bombardieri nucleari Tupolev Tu 160 e ci sarebbero conseguenze gravi in caso di un attacco statunitense. La Russia, insieme alla Cina e a Cuba, è uno dei tre maggiori finanziatori del regime di Maduro e, di conseguenza, uno dei suoi creditori più importanti. La politica estera distensiva di Obama, nel corso degli ultimi anni, ha permesso ai russi di aumentare la loro influenza nei mercati del Sud America, preziosissimo bacino di risorse alimentari ed energetiche.

Anche la Cina ha un forte interesse nella stabilità del regime, dopo aver concesso al Venezuela prestiti per circa 70 miliardi di dollari, da restituire principalmente sotto forma di barili di petrolio. Se si considera che Pechino è tra i tre importatori principali di oro nero venezuelano, insieme a Stati Uniti e India, e che Maduro è il maggior importatore di armamenti russi di tutto il Sud America, è facile capire perché Putin e Xi Jinping vogliano che Maduro conservi il potere. Trump, sul fronte opposto, è determinato a estirpare il socialismo dal continente americano e vede nella crisi venezuelana un’occasione per allineare anche questo Paese al fronte sovranista latino americano guidato dal Brasile di Bolsonaro. Lo staff del presidente americano, guidato da falchi come Mike Pompeo e John Bolton, sembra intenzionato ad alzare il livello dello scontro, forse dimenticando le ripercussioni disastrose di 60 anni di ingerenze statunitensi in Sud America.

La crisi umanitaria intanto non sembra destinata a fermarsi: il 90% dei venezuelani ha denunciato di non avere soldi a sufficienza per acquistare cibo; la maggior parte di loro mangia meno di tre volte al giorno e più della metà ha perso in media 10kg. La mortalità infantile negli ospedali è aumentata del 100% in un anno e malattie ormai debellate in molte nazioni stano ricomparendo, come la malaria e la difterite. Questo anche perché se è vero che nei suoi quattordici anni al potere Chávez ha conquistato la devozione delle classi meno abbienti della popolazione, questo è dovuto quasi esclusivamente alle rendite record del petrolio che permettevano al governo del Venezuela di non porre limite alla spesa pubblica. Con la contrazione del prezzo del petrolio, il suo successore Maduro si trova oggi a gestire intere città a costante rischio black out, affamate e in preda a una rabbia crescente. L’inflazione ha superato il 20% e il deficit pubblico ha assunto proporzioni ingestibili. A ciò va aggiunto un sistema amministrativo profondamente corrotto che trova nella violenza della polizia e delle forze armate un argine sempre meno efficace alle proteste sempre più frequenti nelle strade di Caracas e delle altre principali città del Paese. Intanto, già 400mila sono le domande di asilo presentate dai venezuelani negli Stati confinanti, per sfuggire a una crisi umanitaria senza precedenti, dalla guerra civile, dalla carenza di generi alimentari e medicinali. Oltre gli espedienti propagandistici, ai giochi delle diplomazie internazionali e alle distinzioni tra “buoni” e “cattivi” di questa storia c’è la sola verità che a pagare il prezzo più alto del braccio di ferro tra i contendenti sono le fasce più deboli del popolo venezuelano, ridotte alla fame e all’indigenza.