Anche la persona più cinica e pessimista, di fronte a una pandemia di proporzioni inedite quale è quella che stiamo attraversando, si sarà trovato a riflettere sulla possibilità di un mondo migliore. I limiti mostrati dalla destra nazionalista nella gestione dell’emergenza sanitaria sono sotto gli occhi di tutti. La politica estera fatta soltanto di muscoli ed egoismi avrebbe dovuto lasciare spazio ad un ritrovato multilateralismo tra le nazioni. Una nuova centralità del dialogo tra Stati, del compromesso virtuoso, delle relazioni internazionali. L’inizio della campagna elettorale negli Stati Uniti sembra dirci che nessun mondo migliore e alle porte, anzi.

L’amministrazione statunitense ha da tempo messo in cima alle sue priorità la correzione della bilancia commerciale che, secondo il presidente Donald Trump, ha accumulato così tanto deficit da dover ricorrere a pesanti correttivi per non soccombere alle potenze economiche emergenti. La guerra commerciale cominciata a partire da marzo 2018 ha colpito principalmente la Cina, con l’introduzione di tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% sull’alluminio, ma anche numerosi prodotti europei, come dimostra l’acceso dibattito che ha coinvolto anche l’agroalimentare italiano durante i primi mesi del 2020.

La battaglia condotta dagli Stati Uniti non ha però mai preso in considerazione i giganti del web come Amazon, Google o Facebook, multinazionali con la sede legale negli Stati Uniti e profitti generati in tutto il resto del mondo. Secondo quanto rivelato dall’Area Studi di Mediobanca, il fatturato delle filiali italiane dei colossi di internet nel 2018 è stato superiore ai 2,4 miliardi di euro. A fronte di ricavi a nove zeri, le tasse pagate al fisco ammontano a circa 64 milioni di euro. La strategia che seguono è massimizzare i profitti riducendo al minimo gli oneri fiscali. Circa la metà dell’utile di queste imprese è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, come l’Irlanda o il Lussemburgo, con un conseguente risparmio fiscale di oltre 49 miliardi di euro nel periodo che va dal 2014 al 2018. A quanto pare, per far tornare grande l’America, è necessario lasciare libere le sue imprese di generare profitti in tutto il mondo senza contribuire al benessere delle comunità che consentono loro di arricchirsi.

Per riequilibrare questo scenario, la Commissione europea ha proposto l’introduzione di una tassa comunitaria che costringa i big della rete a pagare le tasse nel luogo in cui vengono generati i profitti e non dove hanno la sede legale, come gli è stato concesso fino a oggi. L’Ocse sta lavorando a un’ipotesi di riforma a livello globale da raggiungere entro la fine dell’anno, con l’intento di siglare un’intesa tra tutti i maggiori Paesi per mitigare il meccanismo della competizione fiscale. Le due iniziative non hanno ancora ottenuto risultati tangibili, portando alcuni Stati ad agire in autonomia.

L’Italia, per esempio, ha introdotto “l’Imposta sui Servizi Digitali” a partire dal primo gennaio del 2020. Si tratta di una tassa che colpisce i ricavi di società che forniscono servizi digitali come quelli offerti da Google o da Facebook. Le soglie minime che delimitano i destinatari della tassa ricalcano la proposta della Commissione europea: un fatturato globale di 750 milioni di euro, di cui 5,5 milioni devono derivare da servizi digitali erogati sul territorio nazionale. In sostanza, l’imposta vuole colpire la pubblicità online dei giganti del web, ma anche le commissioni che aziende come Amazon incassano dalla vendita di beni e servizi su una piattaforma digitale. L’importo dovuto corrisponde così al 3% sull’ammontare dei ricavi generati in Italia. Secondo la relazione tecnica al provvedimento che ha introdotto questa web tax, la tassa dovrebbe produrre entrate aggiuntive per appena 708 milioni di Euro nel 2020.

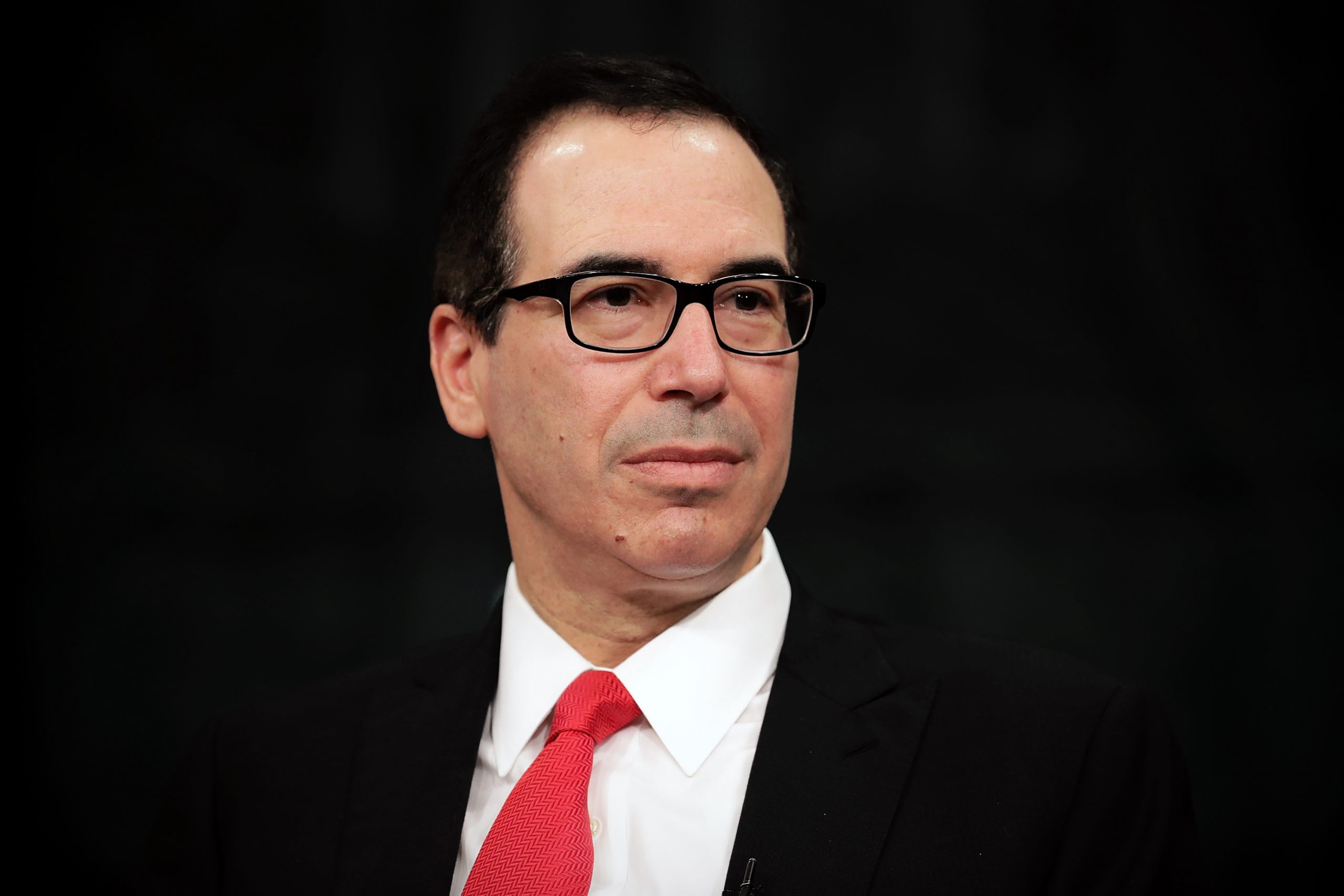

Si tratta di numeri ridotti rispetto a fatturati stimati in miliardi. Nonostante questo compromesso al ribasso, il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin ha inviato una lettera dai toni piuttosto intimidatori al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e ai suoi omologhi in Francia, Spagna e Regno Unito. La colpa di questi Stati sarebbe quella di aver introdotto una tassa sui servizi digitali che ricade principalmente a carico di imprese statunitensi. Secondo quanto riportato nella lettera di Mnuchin “gli Stati Uniti non sono in condizione di concordare, neanche su base transitoria, cambiamenti a regole fondamentali che finiscano per tassare più pesantemente solo un gruppo limitato di aziende in prevalenza americane”. Per concludere il segretario minaccia esplicitamente l’introduzione di dazi e di sanzioni commerciali nel caso in cui gli alleati europei non rivedano questa linea di intervento. A quanto pare, per far tornare grande l’America, è necessario lasciare libere le sue imprese di generare profitti in tutto il mondo senza contribuire al benessere delle comunità che consentono questo gigantesco arricchimento.

Le aziende del web stanno costringendo diversi Stati a cambiare il loro modo di riscuotere le tasse. Fino a poco tempo fa, le imprese venivano tassate dove avevano la loro sede legale o, detto in termini tecnici, una “stabile organizzazione”. Per chiedere il conto era necessaria una presenza fisica dell’azienda nel territorio dello Stato che riscuote l’imposta. Con l’avvento dell’economia digitale sempre più multinazionali riescono a operare su scala globale evitando di essere “fisicamente” presenti nei territori in cui operano, impedendo così agli Stati di riscuotere quanto dovuto per le loro attività. La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo ha reso i principi fiscali obsoleti e inadatti a garantire un’imposizione fiscale equa e proporzionata all’effettiva capacità contributiva delle persone, come richiesto dalla nostra Carta costituzionale.

Le multinazionali hanno così un vantaggio competitivo enorme rispetto alle imprese locali. Gli Stati sono sempre più deboli e non riescono a raccogliere il gettito fiscale generato da grandi gruppi capaci di raggiungere profitti miliardari. A queste ragioni si deve aggiungere l’egoismo nazionale che ha generato la concorrenza fiscale che permette a Paesi come l’Irlanda, l’Olanda o il Lussemburgo di drenare risorse ai partner europei attraverso l’adozione di regole fiscali particolarmente favorevoli per le imprese straniere.

L’appiattimento ideologico di gran parte delle economie industrializzate sul neoliberismo ha portato al ritorno di rigurgiti nazionalisti in tutto il mondo. Donald Trump è tra i principali esponenti di questa nuova forma di pensiero reazionario che, in definitiva, si riassume con politiche di corto respiro, a favore dei più potenti e a danno dei più deboli. Durante la sua presidenza gli Stati Uniti si sono chiusi su loro stessi, minacciando ripercussioni anche contro i loro alleati storici. La guerra commerciale che caratterizza l’amministrazione Trump è il sintomo di un Paese che non riesce più a guidare i suoi alleati con la diplomazia e l’influenza politica, la fine di un modello di prosperità e sviluppo che dopo la caduta del muro di Berlino sembrava non dovesse conoscere altri ostacoli.

Il 3 novembre 2020 si eleggerà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Dopo la pessima gestione dell’emergenza sanitaria e delle proteste nate dall’omicidio di George Floyd, a Donald Trump è rimasta da giocare solo la carta dello scontro, tanto in seno al Paese quanto all’estero. Qualora i Paesi europei decidessero di proseguire l’iter per incassare le tasse sui profitti generati dai giganti del web sul loro territorio, è probabile che la Casa Bianca pubblichi nei prossimi mesi la lista di una serie di prodotti italiani, francesi, britannici e spagnoli da colpire con dazi e misure protezionistiche.

A Trump i venti di guerra commerciale hanno sempre portato consensi, e per la sua rielezione ha bisogno di vincere nei collegi elettorali di Stati in bilico come Florida, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Intimidire i concorrenti esteri minacciando di imporre dazi potrebbe quindi essere una buona strategia per convincere gli elettori che gli servono per vincere. E poco importa se questo significa sottrarre centinaia di milioni di dollari ogni anno dalle casse dei Paesi europei. Una mossa che non stupisce da parte di un leader politico che non ha mai perso occasione per dimostrare tutto il suo disprezzo per il dialogo multilaterale e alcune delle nazioni che da 70 anni sono i partner più affidabili che gli Stati Uniti hanno nel mondo.