Con buona pace di Victoria Cabello sono mamma da cinque anni e mezzo e ho anche una pelle splendida. Per fortuna non ho evitato di fare una figlia per paura di rovinarmela, mi dico. In parte, il segreto è averla fatta prima dei trent’anni, anche se tutte le ricerche lo sconsigliano, dato che le poche sconsiderate che intraprendono questa strada hanno molte più probabilità di lasciare il lavoro o vedere la propria carriera incastrata in un muro non troppo virtuale o metaforico, fatto di pregiudizi, discriminazioni e competizione ben poco fair. È vero, però, che per mantenere l’attenzione anche alla qualità dell’epidermide, dopo un figlio sono necessarie più energie – e quindi entropia, e quindi tossine che finiscono per far peggiorare proprio la qualità della pelle. Forse, allora, come sostiene qualcuno la cosa migliore sarebbe smettere di pensarci ed evitare di lasciare un terzo dello stipendio a qualche azienda sostenibile, biologica, chilometro zero; ma la domanda che mi pongo è perché ancora una volta anche tra donne che hanno scelto di non avere figli e donne che invece li hanno si debba innescare una competizione, invece che una pacifica comprensione della diversità; e poi innescare una competizione proprio sull’aspetto fisico – peraltro spesso sostenuta da quelle stesse donne che si definiscono femministe e che lottano per la body positivity – e più in generale sul benessere del corpo, come se una cosa escludesse l’altra, facendo leva sul quel tipo di giudizio che da anni cerchiamo di scardinare, ma che evidentemente ci determina molto più di quanto pensiamo. Mi chiedo cosa ci impedisca di lottare tutte insieme affinché anche le donne che diventano mamme abbiano la possibilità di prendersi cura di sé tanto quanto le altre, non sminuirle perché per mille ragioni spesso non ci riescono, anche quando vorrebbero. Al di là di tutto, intristisce che nonostante l’innovazione rampante, siamo ancora qui a giudicare le donne dalla pelle e dal tono dei glutei e i calciatori dai calci di rigore.

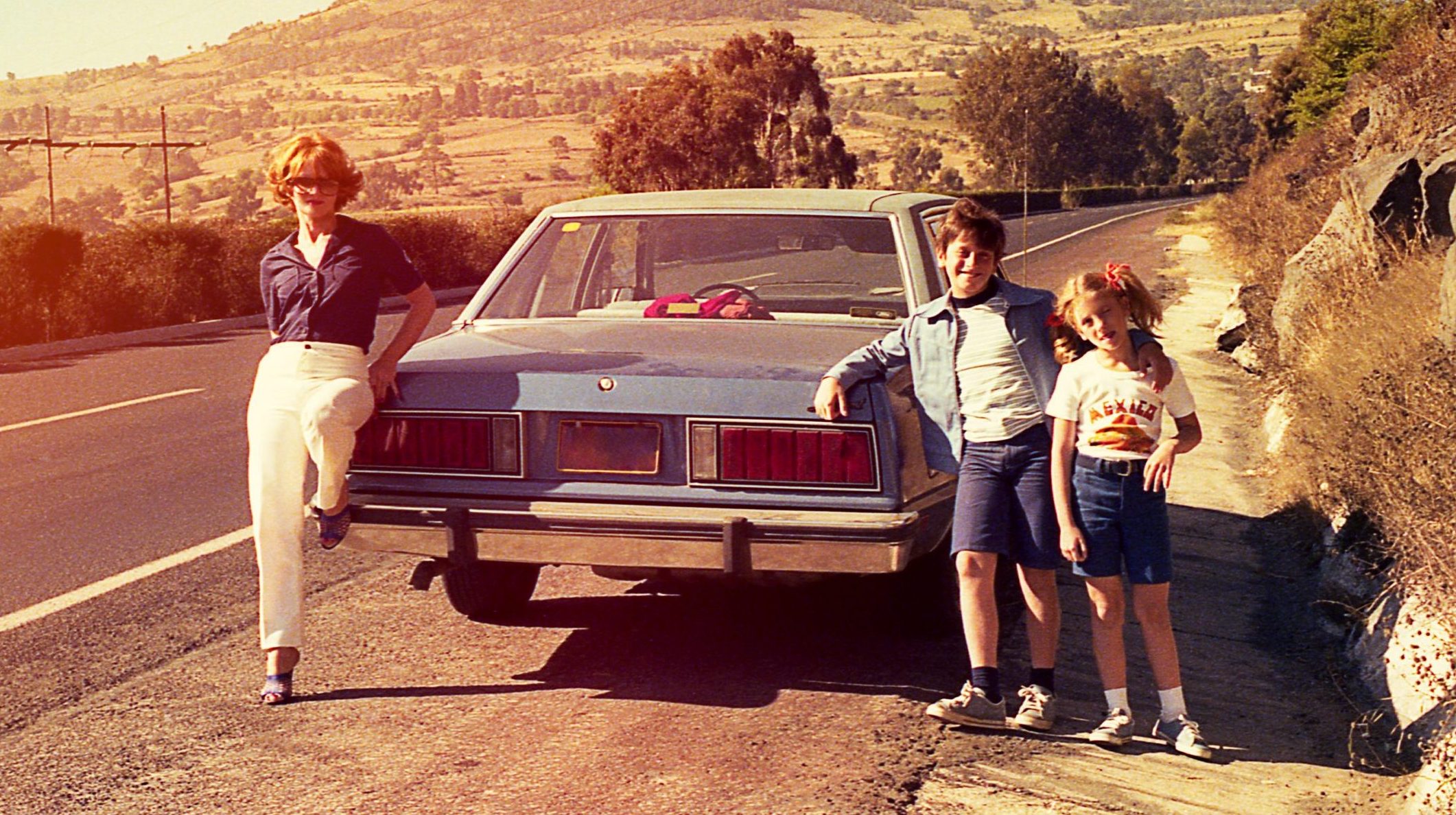

Quando ho detto di star per diventare mamma, a ventisette anni (quindi circa cinque anni prima della media italiana), mi sembrava che la maggior parte delle mie amiche avesse paura, più per sé che per me, per qualche strano fenomeno di identificazione proiettiva inversa. E in parte perché “da una come me” non se lo sarebbero mai aspettato. Diciamo che io non ero – non sono? – l’archetipo della madre. Nemmeno quello della partecipante a certi meeting di Rimini o di Verona. Forse proprio per questo mi è sembrato importante scegliere di proseguire la gravidanza. In Italia serviranno pure figli di donne giovani, con diversi interessi, poco inclini al giudizio sociale e al sacrificio, atee. Forse l’ho presa come una sfida personale. Sicuramente – per via di quei pensieri considerati superficiali che secondo Manuel Agnelli ci mantengono appunto la pelle splendida – uno dei motivi era la curiosità. “Sei curiosa come due donne e un gatto” mi ripeteva in tempi non sospetti un mio amico. Ho sempre voluto credere fosse una citazione de Il maestro e Margherita, ma non ne sono sicura. Ero molto curiosa di capire cosa volesse dire diventare mamma, lo stesso tipo di curiosità che ti porta a prenotare un viaggio dall’altra parte del mondo, in un Paese che non conosci per nulla e di cui non parli la lingua. Giudicatemi pure per questo, ma non mi sembra la cazzata peggiore che sia stata detta negli ultimi dodici mesi sulla maternità.

Per darvi un’idea di quanto poco mi avvicini all’idea che ha la società italiana di una madre posso dirvi che di solito quando vado in giro da sola nessuno sospetta lo sia, l’ho capito dalle overreaction al disvelarsi della notizia, a cui segue un repentino cambio di trattamento, all’improvviso molto più rispettoso e meno paternalista (eppure io sono sempre la stessa), nonostante la mia relativamente giovane età – ma lo sappiamo che in italia si è “ragazze” almeno fino ai 38, e “ragazzi” fino ai 46. Anche quando sono insieme a mia figlia in molti moltissimi casi pensano sia una tata – e non perché passo tutto il tempo al telefono con l’aria distaccata (mi dispiace ammetterlo ma il 98% delle tate è così) –, una au pair, oppure un’insegnante privata di qualche disciplina, una volta mi hanno anche chiesto se fossi la sorella maggiore nata da una precedente relazione. Insomma, tutto ma non la mamma. La cosa assurda è che addirittura i bambini, in spiaggia, un paio di estati fa, stentavano a credere lo fossi, perché a detta loro ero “troppo giovane e carina per essere una mamma”, e “avevo sicuramente diciotto anni”. Per fortuna nessuno li ha sentiti.

Questa cosa però mi ha dato spesso da pensare. Che aspetto ha una madre per gli italiani? Che forma ha? Come si veste? Si diverte? Scopa? No, certo che non scopa, ecco, basti pensare ai rimproveri per le foto che ogni tanto Chiara Ferragni posta su Instagram. Però nessuno critica Emily Ratajkowski. Perché non è italiana? In tante smettono di fare sesso, per vari motivi, e in molti casi va loro bene anche così, cioè, tutto sommato può sembrare una condizione di vita accettabile. Forse perché non nutrivano una cultura del piacere neanche prima. Ho recuperato i chili fisiologici accumulati durante la gravidanza. Sto recuperando gli addominali. Mi alleno spesso. No, non sono una fissata del fitness, semplicemente ho sempre amato lo sport, che peraltro sembra avere un ruolo molto importante per l’inclusione sociale delle donne e il loro successo a livello lavorativo, facevo atletica a livelli agonistici, insegno yoga (ma no, non lecco le lampade di sale per recuperare lo iodio). Ho sempre amato lo sport come mezzo per conoscermi meglio. Eppure nel nostro immaginario la madre è sempre e solo colei che si immola, che sacrifica mente e corpo e futuro alla prole, e che possibilmente si ritira volontariamente dalla società, perché se è vero che tutto ci spinge a trovare nella maternità la nostra fonte primaria di realizzazione è anche vero che dopo essere diventate madri in Italia non sembra più esserci spazio per noi, sia che aderiamo totalmente all’archetipo materno di questo Paese sia che lo smentiamo. Tant’è che ultimamente vanno a ruba asciugamani con su scritto in grande sul bordo “Maledetti bambini” e “Maledetti genitori”, e in piccolo scimmiottando la famosa poesia di Ungaretti “I soldati”: “Si sta come d’estate / i tramonti, la sabbia. / I bambini. Le fiamme”. L’idea è di fare ironia leggera, eppure questa operazione sembra tradire l’accettazione dell’esclusione sociale dei bambini e dei giovani genitori, oramai simbolo di una vita estenuante, di solo sacrificio ed esasperazione, non desiderabile, come peraltro fosse colpa loro, e non del totale abbandono delle famiglie – e delle madri in particolar modo – da parte dello Stato e delle istituzioni.

Un’amica ci tiene a ricordarmi ciclicamente che rientro in un 1% della popolazione italiana. Ovvero quella delle madri under 35 con un lavoro a tempo indeterminato che rispecchia il proprio percorso di studi (anche se nel mio caso di percorsi di studi ne ho fatti tre, quindi non so se faccio testo). L’1% comunque fa tremare se associato agli ultimi due di questi parametri. Sono dunque un animale in via di estinzione, o una nuova specie? Non saprei. Capisco che non posso assurgere a esempio di nulla, eppure esisto. Qualcuno parlerà di privilegio, economico, genetico, geografico, etnico, ma io credo, lo ripeto, che sia merito dei pensieri superficiali, tipici secondo i boomer delle donne cresciute dagli anni ‘90 in poi, soprattutto quelle che devono scontare la pena di rappresentare – almeno esteticamente – la normalità, quelle che definiremmo bone, fighe, carine. Anche se non ci piace affatto essere definite così. Vogliamo essere amate perché siamo intelligenti, non perché siamo belle. Anche se ci piace essere apprezzate. E ci piace esserlo perché la bellezza è una forma di potere, una delle poche tuttora consentite alle donne – anche se non è giusto lo sia, perché alla fine aderire a uno standard imposto per essere accettate è la cosa più lontana possibile sia dal potere, che dalla dignità e dalla libertà. In ogni caso, vogliamo tutto e veniamo punite per questo. Vogliamo tutto e non vogliamo sacrificare niente. Sappiamo che è un modello economico irreale. Eppure è ciò a cui ambiamo. Siamo sicuramente un po’ arroganti. In molti penseranno che siamo delle stronze. È probabile, ma non ci interessa, ci sono difetti peggiori (e non certo i rotoli sulla pancia, le labbra sottili o le tette piccole, ma la mancanza di immaginazione, tolleranza e comprensione della diversità). Non vogliamo rinunciare a niente.

Capisco che se gli esempi di maternità, ovvero il 99% degli esempi, sono così tremendi (e non parlo di narrazione mediatica, parlo proprio di paese reale), la cosa non possa che apparire come qualcosa di ben poco desiderabile. In Italia c’è questa idea che non si possa essere genitori ed essere pure cool. Appena diventi mamma sei condannata alla sfiga, alla polvere, al dietro le quinte. Eppure non deve essere per forza di cose così. Basta fare un giro a Berlino per capirlo. Forse mi ha aiutata a tirarmi fuori da questo solco, oltre al mio temperamento da sagittaria, anche il racconto della maternità di Natalia Bonifacci, modella italo-costaricana che per caso era incinta proprio quando lo ero io, i nostri figli hanno un mese di differenza. Era possibile essere giovani, essere felici, avere paura, avere la pancia, aspettare un bambino, avere i capelli lunghi, mettersi i tacchi, andare alle feste, sognare, temere, vivere, amare. Essere sempre noi stesse, e aspettare un bambino – che sicuramente ci avrebbe cambiato la vita, ma in meglio. Perché questo non lo si dice più, non lo si dice mai. Avere un figlio non ha solo dei risvolti negativi, tutt’altro. Resta un’esperienza incredibile. Una delle più belle che si possano vivere. Ma affinché lo diventi è necessario smantellare i nostri stessi stereotipi, ed evitare che tutto questo sia legato a una condizione di privilegio.

Non voglio infatti neanche dare false speranze. Io non so come ho fatto a rientrare in quel famoso 1% – sicuramente per via di alcune botte di culo, così come dei sacrifici della mia famiglia, e dell’aiuto fondamentale di alcuni amici. Intendo, non credo di avere alcun merito che altre non hanno; a parte – forse – la spregiudicatezza, che però di solito viene considerata un grande difetto. Forse perché conviene crescere una popolazione ragionevole, oculata, conservatrice, nel senso di auto-conservatrice del privilegio, del patrimonio. Dividersi, cioè riprodursi, è dividere anche le proprie ricchezze. Ma per me non è un sacrificio pagare il corso di nuoto a mia figlia, è una gioia.

Non ho mai schifato il sacrificio. Per accudire qualsiasi essere vivente, compresi noi stessi, è in parte necessario “sacrificare” una parte di sé, per curarne un’altra e darle la possibilità di crescere, e parte della bellezza sta anche in questo dare e ricevere. “Sacrificarsi” però non è la parola giusta, perché chi accudisce non è e non deve mai diventare una vittima, votata a immolarsi. Dobbiamo estirpare dalla semantica che ci domina questo concetto. Avete presente quando Hercules, nel cartone Disney, immerge il braccio muscoloso nello Stige, per provare a ripescare l’anima di Meg? Ecco, immerge il braccio e il braccio invecchia, e il braccio non è abbastanza per arrivare a raggiungerla, allora si immerge sempre di più finché non casca dentro al vortice di anime dannate, e si prosciuga, invecchia. Invecchia sempre di più finché non torna a essere un Dio, con la sfumatura dorata tutt’intorno. Ora, non sono mai stata una fan sfegatata del lieto fine edulcorato Disney, ho sempre preferito le versioni “originali” e impresentabili per quanto perverse e dolorose del folklore italiano, teutonico, russo delle favole. Eppure qui ci hanno preso. Perché al di là della dannosa retorica del sacrificio, qualsiasi relazione d’amore, comporta la volontà di essere disposti ad affondare quel braccio nell’acqua, e poi la spalla, la testa, e tutto il corpo, per raggiungere l’altro. Le rughe, o se preferite “le pieghe d’espressione”, a un certo punto verranno lo stesso, così come la ritenzione idrica e i capelli bianchi.