Negli ultimi anni il concetto di “self care” è diventato sempre più popolare, tanto che nell’ultimo anno Google Trends ha rilevato un drastico aumento nelle ricerche relative alla cura di sé, mentre su Instagram l’hashtag #selfcare compare in 56,3 milioni di post. Si stima che negli Stati Uniti il valore dell’industria relativa al self-care ammonti a 450 miliardi di dollari. Il termine inglese “self-care” (“self” significa “sé” e “care” significa “cura”) è piuttosto generico e usato anche in Italia per indicare una serie di pratiche, situazioni o prodotti usati per, appunto, “prendersi cura” di sé. Le immagini su Instagram mostrano prodotti per la pelle, esercizi di yoga, tisane drenanti, bagni caldi e candele profumate. Rimandano al cosiddetto “me time” (l’hashtag relativo ha 8,5 milioni di post su Instagram), ovvero il tempo dedicato a noi stessi per riprendersi dallo stress quotidiano, “coccolarsi” e preservare la propria salute mentale.

Il moderno concetto di “self-care” appare quindi come un contenitore che racchiude diversi elementi: dalla meditazione allo sport, dal benessere fisico a quello psicologico, dal relax, al “concedersi” qualcosa di piacevole come del buon cibo o qualche ora in una spa. Per rispondere a queste esigenze e trarne profitto sono nate numerose campagne marketing e aziende dedicate al benessere: la più emblematica è forse Goop, lanciata nel 2008 da Gwyneth Paltrow sotto forma di newsletter per consigli new age e molto criticata per il suo approccio pseudoscientifico. Sul sito oggi si possono acquistare oli essenziali, vibratori, creme e maschere per il viso, pesi per fare sport, candele, card con frasi motivazionali. A fare da fil rouge alle pratiche di self-care c’è la scelta individuale: dal momento che il focus è sul “sé”, ognuno è libero di decidere come declinare questo “prendersi cura”.

“La cura neoliberista è una questione di preferenze individuali da scegliere sul mercato, un po’ come si sceglie una macchina o una maglietta”, si legge infatti in Manifesto della cura del The Care Collective. Siamo quindi di fronte a una forma di cura che ha assunto nella nostra società un carattere spiccatamente consumistico e standardizzato al punto che la sensazione di “benessere” è data proprio dal mettere in atto specifiche pratiche perché considerate piacevoli, sane o, spesso, costose. Il valore del self-care, però, non è sempre stato questo. Il concetto di “cura di sé” si ritrova fin dall’antica Grecia nell’epimeleia heautou, come lo definiva Socrate riferendosi principalmente alla ricerca della virtù, l’areté. Come si legge nell’Apologia di Socrate, la virtù è il bene maggiore che rende pienamente umani oltre che buoni cittadini e fa sì che la vita sia degna di essere vissuta. Avere cura di sé significa conoscere se stessi e il proprio posto nel mondo, mentre educare significa portare l’altro ad avere a sua volta cura di sé.

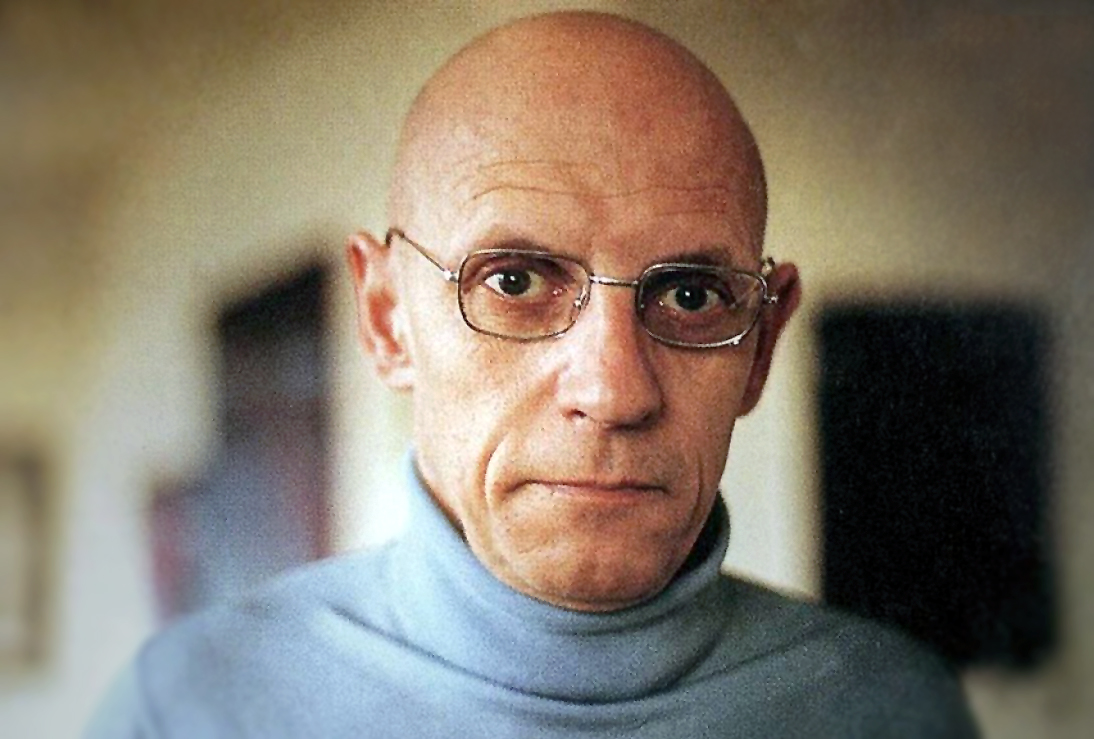

Secondo il filosofo e sociologo francese Michel Foucault – che dedica al self-care il terzo volume di Storia della sessualità – questo concetto antico si è perso nella società odierna. Da un lato, con l’avvento del cristianesimo si è cominciato a guardare con sospetto alla cura di sé dando maggior valore all’abnegazione, e ponendo il self-care in contrasto alla rinuncia di sé e alla cura degli altri. Dall’altro, secondo il filosofo oggi non miriamo, tramite il self-care, a costruire uno spazio di libertà, conoscenza e scoperta personale che ci consenta di mettere in dubbio le identità che ci vengono imposte e di reinventarci. Questo perché “le strutture di potere/sapere creano soggetti docili la cui libertà è strettamente regolata dalle norme contemporanee”. In questo modo il self-care diventa una mera performance che crea continui nuovi bisogni come in un circolo vizioso inesauribile, come dimostrano le foto #selfcare su Instagram in cui per sfuggire dal burnout lavorativo e alla precarietà del presente compriamo l’ultima novità in fatto di relax.

Per trovare una concezione di self-care in grado di rivoluzionare le strutture di potere a cui si riferisce Foucault, bisogna guardare al femminismo nero degli anni Settanta. Le attiviste del Black Panther Party, oltre a lottare contro il razzismo e la discriminazione sistemica degli afroamericani, in quegli anni hanno messo in atto un vero e proprio sistema di assistenza alla comunità. L’idea alla base era che le comunità Nere, dimenticate dallo Stato, marginalizzate e vittime di continue violenze, dovessero autogestirsi tramite dei “programmi di sopravvivenza” che comprendevano strutture sanitarie, programmi educativi, cibo distribuito nelle comunità, trasporti gratuiti e cura degli spazi pubblici. Non solo il self-care diventava così essenziale, a livello individuale, per resistere di fronte al razzismo quotidiano, ma si legava profondamente alla cura dei membri della comunità.

Come racconta Angela Davis in un’intervista, in quel contesto si è diffusa l’idea del prendersi cura di sé – tramite una dieta sana, attenzione alla salute mentale, cura del corpo, cura della propria spiritualità – come necessità per portare avanti la lotta politica. “Penso a una delle leader del Black Panther Party, Ericka Huggins, che ha iniziato a praticare yoga e meditazione negli anni Settanta, e ha incoraggiato molte persone tra cui Huey Newton e Bobby Seale a unirsi a quella pratica”, spiega Davis, “In questo senso self-care significa essere in grado di portare tutti noi stessi nel movimento. Significa che incorporiamo nel nostro lavoro come attivisti modi per riconoscere e, si spera, anche andare oltre il trauma. Significa avere un approccio olistico”.

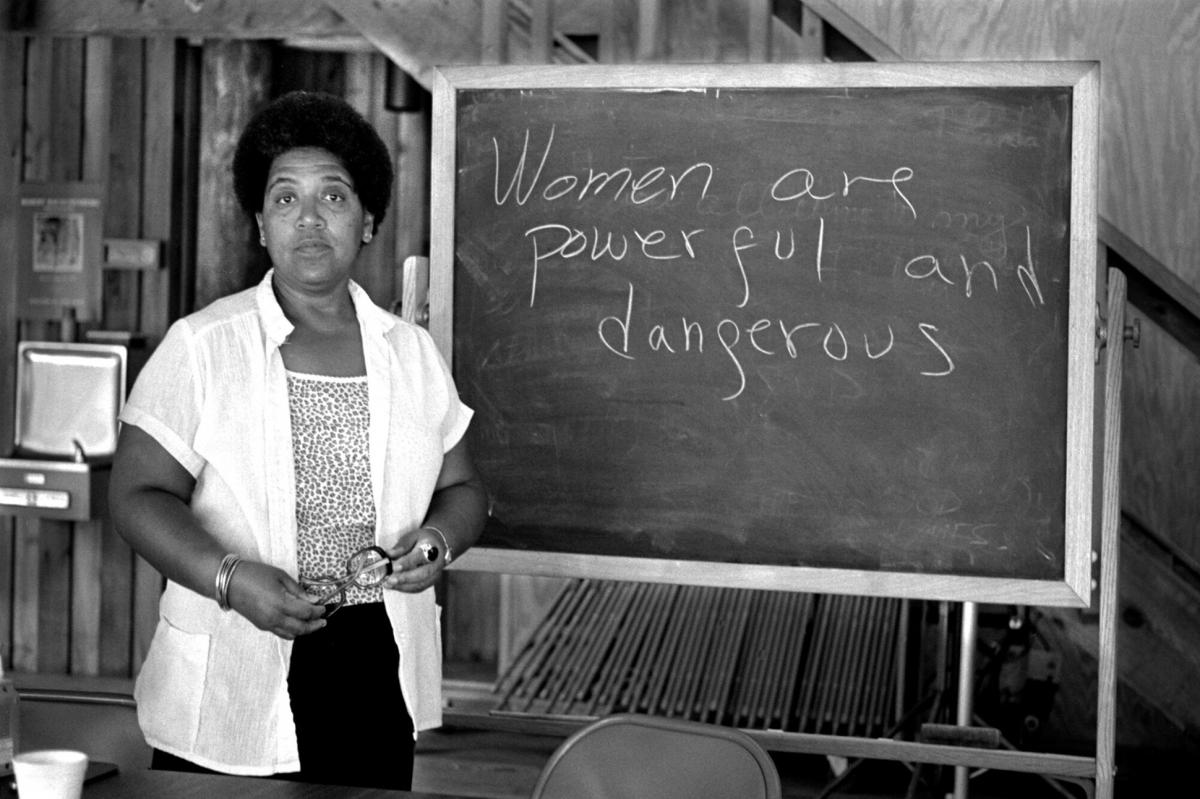

In ambito femminista, quindi, il self-care è allo stesso tempo individuale e comunitario, intimo eppure proiettato verso un obiettivo politico, e ha una triplice valenza. Innanzitutto è un modo per tutelarsi dalla violenza e dall’odio a cui gli attivisti vanno spesso incontro. Oggi di questo si parla molto in relazione all’attivismo online che spesso porta a subire messaggi d’odio, minacce di morte e le cosiddette sht-storm, con tutte le possibili conseguenze a livello di salute mentale: ansia, attacchi di panico, problemi di autostima e difficoltà a continuare a svolgere le attività legate all’attivismo. In questo senso cercare di mettere delle barriere, di tutelare i propri spazi (online e offline) e la propria salute e incolumità diventano una forma cruciale di cura di sé. Il self-care in ambito femminista è poi un modo, come ha fatto notare Davis, di compensare l’assenza di un welfare che vada incontro alle esigenze delle comunità marginalizzate. Le forme di assistenza medica previste dagli attivisti del Black Panther Party, così come le pratiche e gli spazi di auto messi in atto dalle femministe degli anni Settanta per l’accesso all’aborto, la cura condivisa dei bambini, l’autocoscienza e la scoperta del proprio corpo e della propria sessualità erano strategie di mutuo soccorso in cui cura si sé e degli altri si legavano inscindibilmente. Infine, come hanno fatto notare diverse autrici femministe come Audre Lorde, bell hooks e Gloria Anzaldúa, il self-care per le comunità marginalizzate diventa anche un atto di amore, auto affermazione e resistenza. “Prendersi cura di me stessa non è autoindulgenza, è autoconservazione e questo è un atto di lotta politica”, scrive Lorde nel suo libro A Burst of Light, in cui racconta della sua esperienza con un tumore al fegato in stato terminale. “Alcuni di noi”, osserva Audre Lorde, “non sono mai stati destinati a sopravvivere”. A tal proposito la studiosa femminista Sara Ahmed commenta, “Avere un certo corpo, essere parte di un certo gruppo, essere una certa persona, può essere una condanna a morte. Quando non dovresti vivere come sei, dove sei, con chi sei, allora la sopravvivenza è un’azione radicale; un rifiuto di non esistere fino alla fine; un rifiuto di non esistere finché non esisti. Dobbiamo capire come sopravvivere in un sistema che decide la vita per alcuni e richiede la morte o la rimozione di altri. A volte sopravvivere in un sistema è sopravvivere a un sistema”.

In una società che premia il successo individuale e che ha relegato ai margini il valore della cura, si è persa l’idea che, come fa notare l’accademica statunitense Joan Tronto, cura di sé, cura degli altri e cura del mondo siano profondamente interconnessi e impossibili da scindere. Lo scorso settembre in un’intervista per il Guardian, Greta Thunberg ha dichiarato che, nonostante gli scarsi progressi nella lotta al riscaldamento globale, è “molto felice” in questa fase della sua vita. Non avevamo mai visto l’attivista sotto questa luce: Thunberg è nota per la sua abnegazione alla causa ambientalista, per il suo stile di vita radicalmente minimalista, per la sua rabbia spesso rivolta ai potenti del mondo e per la depressione che da molto giovane l’ha portata a smettere di mangiare e andare a scuola. Secondo Thunberg è stato il movimento Fridays For Future ad aiutare la propria salute mentale e quella di molti altri ragazzi: si è creata una comunità di persone che si sostengono a vicenda e, lottando insieme per un ideale, non coltivano solo rabbia e paura, ma anche gioia, determinazione e speranza nel cambiamento. È stato proprio il prendersi cura dell’ambiente e il creare degli spazi di condivisione e azione a “curare”, almeno in parte, il suo malessere. Riscoprire il valore sovversivo e radicale del self-care al di là delle logiche di profitto significa intenderlo come pratica di libertà (e liberazione) dagli schemi oppressivi. Ma soprattutto significa riscoprire il profondo bisogno di cura che tutti noi abbiamo e riconoscere quanto questo non sia mai leggibile indipendentemente, ma sempre in relazione ai bisogni degli altri, a una necessità di cura comunitaria, ambientale e globale.