Negli ultimi mesi si è parlato molto di proteste studentesche: i ragazzi delle superiori sono scesi ripetutamente in piazza a manifestare contro l’alternanza scuola-lavoro e il ripristino dell’esame di maturità. Il loro malcontento nasceva soprattutto dalla tendenza del mondo adulto a prendere decisioni senza consultare chi, come ha spiegato l’Unione degli Studenti di Perugia, ha vissuto “mesi di incertezze” e ha subito, più di altri, “le ricadute psicologiche della pandemia”. Gli studenti si sentono inascoltati e tenuti sotto controllo da docenti e dirigenti, senza avere voce in capitolo: nei mesi di Dad la tensione è aumentata, tanto che le relazioni alunni-insegnanti sono spesso tornate al centro del dibattito. Ad aprile dell’anno scorso, ad esempio, si era parlato molto del caso della studentessa del liceo Montanari di Verona, bendata durante un’interrogazione in Dad e non era la prima volta che un fatto simile si verificava. In quell’occasione la Rete degli Studenti Medi di Verona aveva parlato di “metodi da inquisizione” e i rappresentanti dell’Unione degli Studenti avevano denunciato uno spasmodico controllo degli insegnanti che poteva portare a simili aberrazioni.

Casi di cronaca che mostrano approcci dittatoriali da parte degli insegnanti sono piuttosto comuni e diffusi da ben prima della didattica a distanza: professori che insultano pesantemente gli alunni, episodi di razzismo e sessismo, episodi di omotransfobia, minacce, gravi umiliazioni e in generale un vero e proprio clima di terrore in classe. Con la pandemia la situazione si è esacerbata: secondo un sondaggio realizzato da Demos Pi, la fiducia degli italiani nella scuola è in costante calo, l’abbandono scolastico invece è in aumento con uno studente su sette che non arriva al diploma. Secondo un rapporto Ocse del 2019, inoltre, gli studenti delle superiori in Italia sono più ansiosi e stressati rispetto ai coetanei europei, temono compiti e interrogazioni e sono particolarmente attaccati ai voti.

Anche i professori lamentano un clima difficile in classe e, a fronte dei casi di insegnanti abusanti, sono molti anche gli episodi che testimoniano il contrario: alunni ingestibili che bullizzano, attaccano e rendono la vita impossibile a chi svolge il proprio lavoro con tutte le difficoltà di una professione poco valorizzata. Il punto, però, è proprio questa dialettica che vede due fazioni che si scontrano in un braccio di ferro fatto di giochi di potere che in molti casi sembra essere l’unica possibile configurazione del rapporto tra chi insegna e chi impara, quasi che il controllo sugli alunni fosse parte integrante dello stesso processo di apprendimento. Questo sembra valere in particolar modo per le scuole superiori: con l’aumentare dell’età e dell’autonomia degli studenti e la fine della scuola dell’obbligo a 16 anni, il rapporto alunni-professori, invece di farsi più paritario, porta spesso a un maggiore controllo da parte dell’adulto su chi è ancora visto come troppo giovane per autodeterminarsi, ma abbastanza grande da avere mire di indipendenza e avanzare richieste. Si configura quindi uno schema gerarchico basato su anzianità, esperienza e maggior conoscenza da cui deriva uno squilibrio di potere.

Il legame conoscenza-potere non è certo una novità sia a livello di speculazione filosofica sia nella pratica. La conoscenza, nei secoli, è stata mezzo per ottenere ed esercitare potere sociale e politico – basti pensare che fino circa al 1700 (ma con grandi strascichi anche nel secolo successivo) solo le classi più agiate come i nobili o il clero potevano accedere a un’educazione, mentre il popolo rimaneva in gran parte analfabeta. Per questo la figura del precettore prima e del maestro poi – con il diffondersi delle scuole laiche dal Dodicesimo secolo – godeva di un certo status sociale e gli si riconosceva il compito di plasmare le menti dei più giovani. Si trattava di una trasmissione del sapere rigorosamente verticale dove l’insegnante esercitava un potere morale e fisico sugli alunni spesso in modo autoritario e a volte violento, viste le diffuse punizioni corporali.

In Italia la bacchetta con cui colpire gli studenti ha fatto parte del corredo scolastico fino all’avvento dello Stato democratico e la cattedra – a volte posta addirittura in posizione sopraelevata ai banchi degli alunni per esercitare controllo e simbolicamente sottolineare la differenza di potere – continua tuttora a caratterizzare le aule delle scuole medie e superiori. Siamo il Paese dove la riforma Gentile ha posto le basi del sistema scolastico odierno partendo da presupposti classisti (ramo umanistico indirizzato alla futura classe dirigente e ramo tecnico indirizzato alle fasce sociali più povere), dove la progressione di carriera degli insegnanti avviene principalmente per anzianità e dove il potere sempre più forte dei presidi si scontra con l’autonomia del corpo docenti. L’impianto gerarchico e la matrice paternalista rimangono dunque insiti nella struttura della scuola italiana nonostante le contestazioni degli anni Settanta e le successive riforme improntate, almeno sulla carta, a teorie pedagogiche moderne. Lo stesso approccio sembra ritrovarsi persino nei concorsi per le selezioni dei docenti, svolte sulla base di test a crocette che, come diversi insegnanti stanno facendo notare nelle ultime settimane, non misurano la preparazione né tanto meno le capacità di insegnare. Quello che sembra tuttora mancare è una riflessione profonda sulle dinamiche di potere rispetto al contesto della trasmissione della conoscenza.

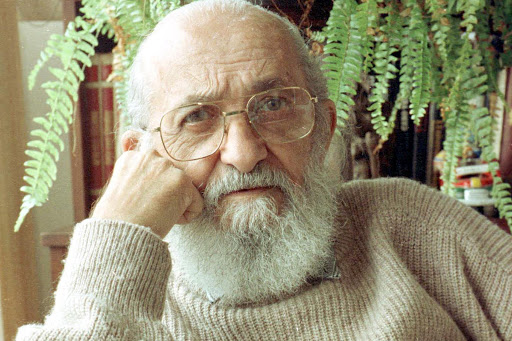

Tra le correnti pedagogiche, quella che più di tutte si è concentrata sulla critica agli squilibri di potere nella scuola è quella femminista. La pedagogia femminista prende le basi dal pensiero del pedagogista brasiliano Paulo Freire, considerato uno dei fondatori della pedagogia critica e noto soprattutto per la sua contestazione al carattere “bancario” dell’educazione, in cui lo studente è visto come un conto vuoto che deve essere riempito dal docente (la cosiddetta “educazione depositaria”). Le teoriche femministe sono partite dall’idea di “coscientizzazione” sviluppata da Freire, secondo cui l’apprendimento è un percorso che deve includere la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, per criticare la concezione patriarcale di conoscenza e insegnamento e sviluppare un metodo didattico applicabile agli Women’s Studies.

Come scrive Carolyn M. Shrewsbury nel suo saggio del 1987 What Is Feminist Pedagogy? la pedagogia femminista si occupa principalmente del ruolo del potere nell’insegnamento, del concetto di “comunità di apprendimento” e di quello di leadership come mezzo per spingere gli alunni a raggiungere i propri obiettivi. L’assunto di partenza è quello che, all’interno della classe, il compito di produrre conoscenza sia in mano a tutti. La teorica femminista bell hooks, che per anni ha lavorato come insegnante e ha dedicato buona parte dei suoi studi a riflettere sull’educazione come pratica di libertà (come intesa da Freire), nei suoi scritti sostiene che il presupposto di fondo dell’insegnamento debba essere il senso di responsabilità. “Questo deve essere il punto di partenza”, scrive nel 1994 in Insegnare a trasgredire, “siamo in grado di agire insieme in modo responsabile per creare un ambiente di apprendimento”. Questo va in controtendenza rispetto all’idea che gli studenti vadano riempiti “a forza” di informazioni. “Troppo spesso”, scrive infatti hooks, “siamo stati formati come professori con l’idea che gli studenti non siano in grado di agire in modo responsabile e che, se non esercitiamo il controllo su di loro, ci sarà solo caos”.

L’idea che un controllo stringente sugli studenti sia essenziale è stato smentito da diversi approcci pedagogici (come, ad esempio, lo stesso metodo Montessori) che hanno dimostrato come un clima di responsabilità condivisa e di mutuo rispetto che favorisca l’indipendenza sia in grado di spingere gli alunni ad autoregolarsi senza bisogno di una costante repressione. In una classe femminista il potere è condiviso, “abbiamo tutti del potere in modo diverso” scrive hooks, ma questo non significa che l’insegnante non si trovi in una posizione diversa dagli alunni. “Mi posiziono come persona desiderosa di imparare”, continua l’autrice parlando del suo modo di presentarsi agli alunni, “Ma questo non significa suggerire di non avere un maggior potere né cercare di dire che siamo tutti uguali. Quello che intendo è che in classe siamo tutti uguali nella misura in cui siamo ugualmente impegnati a creare un contesto di apprendimento”.

Il punto, quindi, non è tanto la presenza del potere quanto la consapevolezza della sua presenza e l’uso che si sceglie di farne. Secondo Shrewsbury, l’insegnante femminista non utilizza il potere come forma di dominio ma come “energia creativa volta a dare potere agli studenti (‘empower’)”: “La conoscenza e l’esperienza dell’insegnante è riconosciuta ed è usata dagli studenti per aumentare il potere legittimo di tutti”. È necessario quindi che chi insegna “corra il rischio” di usare la propria posizione per accrescere il potere e il potenziale degli alunni, per spingerli a trovare la loro voce, a sviluppare il pensiero critico e ad assumere ruoli di leadership che mirino all’obiettivo comune della conoscenza.

In questo modo, la trasmissione del potere avviene orizzontalmente non solo perché, come spiega hooks, anche l’insegnante deve risultare “empowered” dalla relazione con gli alunni e apprendere a propria volta, ma anche perché gli alunni stessi sono responsabili della diffusione della conoscenza. Nella classe-comunità, infatti, ognuno dovrebbe portare la propria identità, esperienza e conoscenza partendo dal proprio vissuto e dalla propria posizione nel mondo. Questo rimanda all’idea femminista che “il personale è politico” e alla pratica dell’autocoscienza grazie al cambio di prospettiva: conoscenza non è quindi solo un insieme di nozioni, ma è scoprire nuovi punti di vista, mettere in dubbio i propri e valorizzare le differenze individuali invece di ignorarle. Piuttosto che creare un “safe place” dove il flusso di informazioni scorre indisturbato e indiscusso da insegnante ad alunno, secondo bell hook è necessario “faticare” creando un dibattito e confrontandosi, specie su questioni necessarie a capire e cambiare la società come razzismo, sessismo, classismo e disuguaglianze sociali.

Come fanno notare i più scettici, la pedagogia femminista non si discosta in maniera drastica da altri approcci che valorizzano le attitudini degli alunni e scoraggiano misure dittatoriali. A differenza di altre teorie, però, viene ormai applicata da anni a livello accademico nelle classi di Women’s e Gender Studies dove gli insegnanti si siedono in cerchio con gli alunni, discutono e creano conoscenza in modo orizzontale. Questo ha portato a un notevole bagaglio di esperienza pratica, di strategie di insegnamento e di riflessioni metodologiche applicabili anche al contesto scolastico. È un peccato che di questo corpus teorico e di questi strumenti pratici in Italia si parli ancora molto poco, perché potrebbero dare nuova linfa a un dibattito sulla didattica che appare ormai sempre più sterile.

Questo articolo è stato pubblicato la prima volta il 21/05/2020