“Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione ai trattamenti intensivi e la loro sospensione”: è il titolo di un documento pubblicato nel weekend da Siaarti, la Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva. Prendendo atto della sempre più scarsa disponibilità di risorse del Sistema sanitario, alle prese con il peggior focolaio di COVID-19 in Europa, i medici hanno invitato i colleghi in prima linea a dare priorità nella somministrazione dei trattamenti intensivi ai pazienti che hanno “maggiore speranza di vita”, in deroga al normale principio guida del “first come, first served”. Uno scenario che loro stessi definiscono “assimilabile all’ambito della ‘medicina da catastrofi’”, e che a pensarci dà i brividi. Non significa che da oggi non verranno curate le persone anziane o con patologie; le indicazioni servono a sollevare i clinici da decisioni individuali difficili ma necessarie, oltre che a rendere trasparente l’allocazione delle risorse sanitarie.

Nel frattempo, in una situazione di caos istituzionale e mediatico inaccettabile, il governo ha varato nella notte tra sabato e domenica un decreto con cui ha esteso il vincolo di entrata e uscita da tutta la regione Lombardia, oltre che in una serie di province del Nord Italia particolarmente interessate dall’epidemia. Si tratta di misure invasive, gravi, che condizioneranno, almeno nella prossima settimana, la vita di 16 milioni di persone, e che sicuramente avranno un impatto considerevole sull’economia del nostro Paese. Allo stesso tempo, però, si tratta di misure necessarie: mentre, infatti, per alcuni la vita sembra andare avanti normalmente, negli ospedali italiani la situazione è drammatica, specialmente in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia. Qui e altrove, il personale sta facendo “orari impensabili” – cosa che, diversamente da quanto voglia far passare la narrazione retorica à la #milanononsiferma, non è una cosa bella.

Non si tratta di psicosi, non è difficile da capire: secondo i numeri attuali del Ministero della Salute, attualmente in Italia ci sono 6387 persone positive al COVID-19, di cui 3557 ricoverati e 650 in terapia intensiva. Questo significa che, nonostante per la maggior parte dei contagiati la malattia si risolva in qualche linea di febbre e una brutta tosse, sul totale dei positivi attuali, più del 55% ha bisogno di un letto di ospedale, più del 10% delle cure intensive. Questo implica un impegno notevole in termini di risorse umane e materiali negli ospedali pubblici, che già normalmente sono in difficoltà per via dei tagli a fondi e personale. “Una delle caratteristiche di questa epidemia di coronavirus è che potremmo non essere in grado di curare con la terapia intensiva tutti i pazienti che hanno bisogno,” ha ricordato infatti l’assessore lombardo al welfare Giulio Gallera nei giorni scorsi. Questo timore ha spinto persino la regione sponsor della sanità privata per eccellenza, la Lombardia, a richiedere (slash obbligare) alle strutture accreditate di condividere personale e posti letto in terapia intensiva. Dopo giorni di pressione, queste si sono dette disponibili a collaborare anche se, va detto, non si tratta di beneficenza dal momento che i privati ricevono annualmente fondi regionali e statali per coprire buona parte delle attività che svolgono in regime di collaborazione con il pubblico.

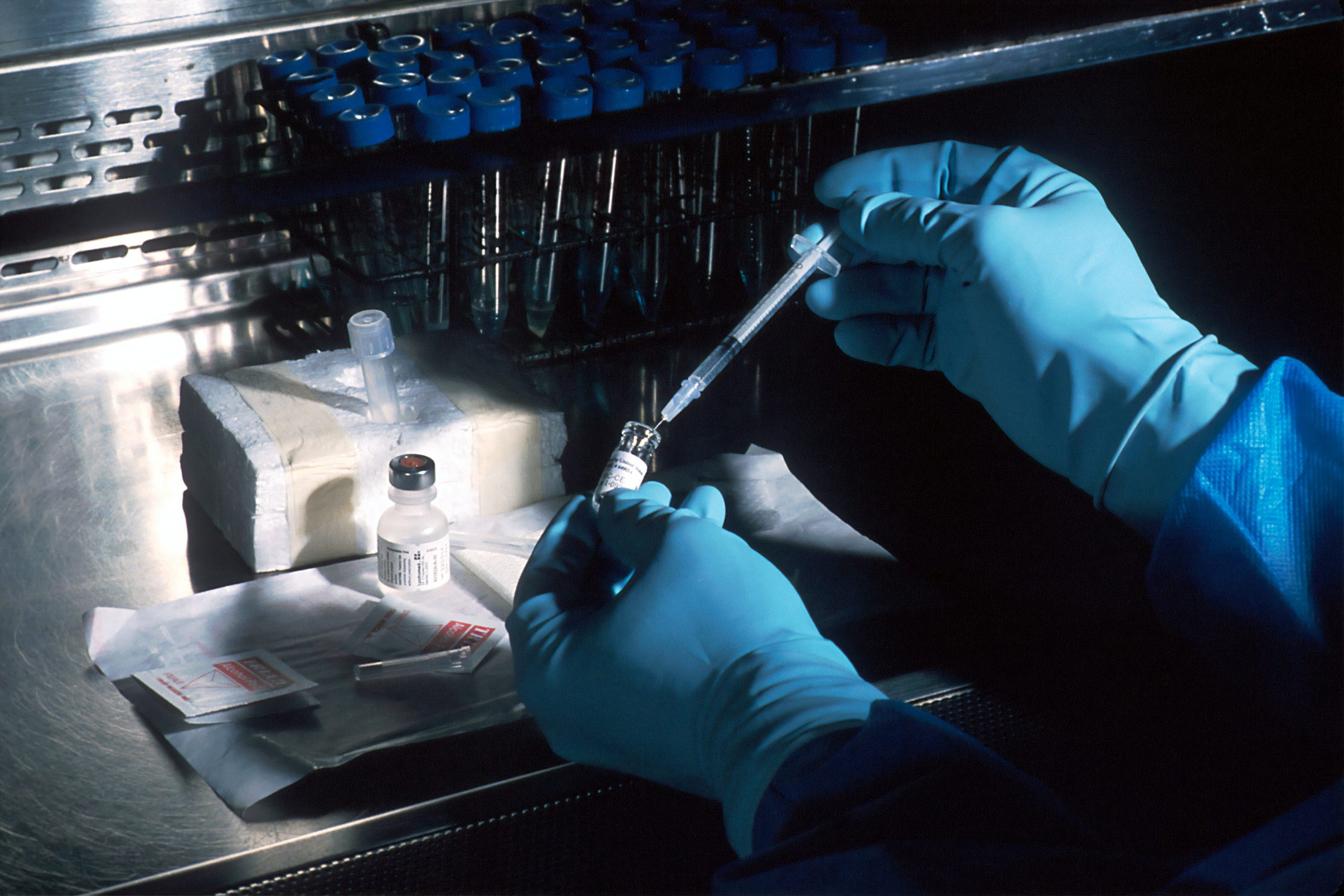

Per far fronte alla richiesta del Ministero della Salute di aumentare del 50% i posti in terapia intensiva e del 100% quelli di pneumologia e infettivologia, molte strutture si sono trovate costrette quasi ad azzerare la loro normale attività lavorativa, concentrata ora principalmente sulla cura dei pazienti COVID-19. Interi reparti hanno dovuto chiudere per sanificazione dopo il contagio di pazienti e personale. Il primario Massimo Galli ha raccontato ai microfoni di Piazzapulita che il Sacco di Milano, l’ospedale con la maggior concentrazione di letti nel reparto di malattie infettive in tutta la Lombardia, ha dovuto evacuare l’intero padiglione per far posto ai pazienti di Coronavirus. Pazienti che, come stima Stefano Magnone, segretario generale di Anaao-Assmed Lombardia, costano al SSN 1.500 euro al giorno a persona, 20mila per una degenza media di due settimane.

Bisogna dire una cosa: il nostro Ssn è considerato tra i più efficienti in Europa dall’ultimo rapporto dell’Oecd, e quarto al mondo secondo Bloomberg. Con 83,1 anni, siamo il secondo Paese nel continente per aspettativa di vita e tra i migliori a prevenire le morti premature. La percentuale di persone che non riesce ad accedere alle cure sanitarie è relativamente bassa, il 2% in media – seppure si alzi al 5% per le persone a basso reddito. Anche gli stranieri senza documenti, grazie alle legge Turco Napolitano del 1998 che garantisce l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione, ricevono le cure sanitarie non essenziali – o almeno dovrebbero – pur non essendo iscritti all’Ssn. Il tasso di sopravvivenza oltre i 5 anni dei pazienti malati di cancro è più alto della media europea, nei casi di tumore al colon, ai polmoni, al seno, alla prostata.

Allo stesso tempo, però, COVID-19 sta mettendo sotto una pressione non convenzionale la sanità pubblica, che già normalmente vive le difficoltà causate dai tagli decennali, oltre che dagli squilibri generati da una privatizzazione e decentralizzazione malpensate e mal gestite. Le misure di contenimento di questi giorni servono proprio a evitare che il virus si diffonda troppo velocemente, generando un picco di richieste di assistenza che il Ssn non riuscirebbe a gestire per mancanza di personale e posti letto. Perché, nonostante l’efficienza, le crepe esistono e sono denunciate da tempo.

L’Italia nel 2017 ha speso in sanità pubblica 2.884 euro per cittadino, l’8,8% del PIL, l’1% in meno della media europea. A partire dalla crisi economica del 2009, poi con il governo Monti e la spending review, la spesa pubblica sanitaria è crollata, per ricominciare timidamente a risalire solo nel 2013. Secondo un rapporto dell’istituto indipendente di ricerca Gimbe, negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica, di cui 25 nel periodo 2010-2015 e i restanti 12 fino al 2019. Nonostante un lieve e recente incremento dei fondi al Ssn, di circa lo 0,9% annuo, i governi non sono comunque riusciti a coprire l’inflazione, finendo, di fatto, col diminuire il budget sanitario. E pensare che si potrebbe cominciare con il famoso taglio agli sprechi, stimati in circa 21 miliardi per l’anno 2017, su un totale di circa 114 miliardi di spesa sanitaria pubblica (il 18%). Mentre scendeva la spesa pubblica, aumentava quella dei cittadini, che nel 2009 coprivano il 21% del totale e nel 2017 arrivavano a quasi un quarto, il 23,5%: il 46% in più rispetto alla media europea del 16%. Un dato che, se continua a crescere, potrebbe minare l’universalità del sistema sanitario, un diritto che invece dovremmo tenerci bello stretto.

I tagli finanziari si sono tradotti principalmente in tagli al personale. Secondo l’ufficio parlamentare di bilancio in questi anni abbiamo perso più di 42mila dipendenti a tempo indeterminato e tagliato 2 miliardi di euro in spese per il personale. La contrazione del personale è stata continua a partire dal 2010 e si è concentrata soprattutto nelle Regioni che hanno siglato con lo stato i cosiddetti piani di rientro, finalizzati a ristabilire l’equilibrio finanziario: Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Molise. Meno dipendenti non significa solo peggiori servizi, ma anche peggiori condizioni di lavoro per lo stesso personale sanitario. Tanto che in questi giorni di emergenza si è reso necessario ricorrere all’assunzione urgente di 20mila operatori sanitari (circa 5mila medici, 10mila infermieri e 5mila Oss), anche alla luce del fatto che tra i 200 e i 250 professionisti del settore non possono svolgere il loro lavoro in quanto o positivi al coronavirus, o tra i contatti stretti dei contagiati.

Lo staff in sottonumero non è dovuto solo al taglio sul budget, ma anche all’andamento demografico del nostro Paese, alle generali politiche sul lavoro, che faticano a favorire la sostituzione generazionale, e a quelle che regolano l’ingresso alle scuole di specializzazione. Quotidiano sanità ha calcolato che, da qui al 2025, per effetto di Quota100 e del tappo in ingresso dei medici in attesa di specializzarsi, mancheranno agli ospedali italiani 16.500 medici. Una cifra che per Federazione medici di medicina generale e Anaao arriverà addirittura a 45mila in 5 anni. Questi numeri spingono ogni anno centinaia di migliaia di giovani professionisti della sanità (1.500 sono solo i medici) ad abbandonare l’Italia alla volta di Paesi che riconoscono alla loro formazione il giusto compenso, e condizioni lavorative migliori, aggravando lo Stato dell’arte in Italia.

Anche il numero di posti letto disponibili negli ospedali, che come detto sono una delle principali fonti di preoccupazione, è in diminuzione. Secondo Ocse dal 2010 al 2017 abbiamo perso il 30% dei lettini d’ospedale, arrivando a 3,2 per mille abitanti, due punti in meno rispetto alla media europea. I posti per i casi acuti sono ancora meno, 2,6 ogni mille abitanti, contro la media Ue di 3,7. Per fare un raffronto, la Germania, che in queste ore sta adottando misure del tutto simili a quelle prese nei primi giorni di epidemia in Italia, ne offre poco più di 8 per mille abitanti.

La comunicazione istituzionale e mediatica di queste settimane è stata confusa e contraddittoria e questo ha fatto sì che molte persone non capissero, andassero nel panico o, al contrario, sottovalutassero enormemente il problema. Ma tra gli eccessi della psicosi e quelli della superficialità, l’emergenza è reale e pesa in queste ore soprattutto sui più deboli e sui lavoratori del settore medico-ospedaliero – e, dunque, su tutti noi, potenziali pazienti, a prescindere dal COVID-19. Sarebbe bello se quest’esperienza, quantomeno, si traducesse per tutti in una doccia fredda di realtà: il nostro Ssn non fa schifo, come spesso siamo portati a dire e pensare, e dobbiamo ringraziare il cielo (o meglio, i padri costituenti) se esiste ed è universale; ma non è granitico e i tagli lo stanno mettendo in forti difficoltà, specialmente in caso di emergenze. Per questo non dobbiamo commettere l’errore di darlo per scontato.