Dire che l’ordine liberale sia in crisi non è certo un’affermazione che verrà accolta con particolare sorpresa. Non farà calare il silenzio in sala, ecco. Quell’assetto fondato su principi e istituzioni – la Nato, le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del Commercio, il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale – e la cui stabilità dipendeva in modo sostanziale dall’egemonia statunitense in quanto unica superpotenza mondiale, è stato dato per perso più e più volte negli ultimi anni, ma mai come in questo momento. Disegnato all’indomani della seconda guerra mondiale per evitare che il mondo si ritrovasse nella situazione immediatamente precedente al conflitto, quando protezionismo e nazionalismo divennero i dogmi cui dovevano conformarsi le politiche dei singoli Stati occidentali, sembra che oggi si trovi in fase discendente. L’ironia delle ironie, però, è che chi ha tratto maggior beneficio dal sistema in questione – gli Stati Uniti – oggi ne mette in discussione l’esistenza con maggiore ostinazione.

Richard N. Hass, nell’articolo eloquentemente titolato “Liberal World Order, R.I.P.” e pubblicato su Project Sindicate, scrive, parafrasando Voltaire, che “L’ordine liberale mondiale, oggi in declino, non è né ordinato, né liberale, né mondiale.” Hass dà così una diagnosi perfetta dell’attuale panorama globale, dove gli interessi nazionalistici prevalgono su quelli di più ampio raggio e diventano protagonisti gli uomini forti; dove la pax americana è ormai rimpiazzata da una caotica rincorsa tra potenze sempre più diffidenti l’una dell’altra, in un’ottica di frammentazione che produce micro-ordini regionali e danneggia la stabilità internazionale.

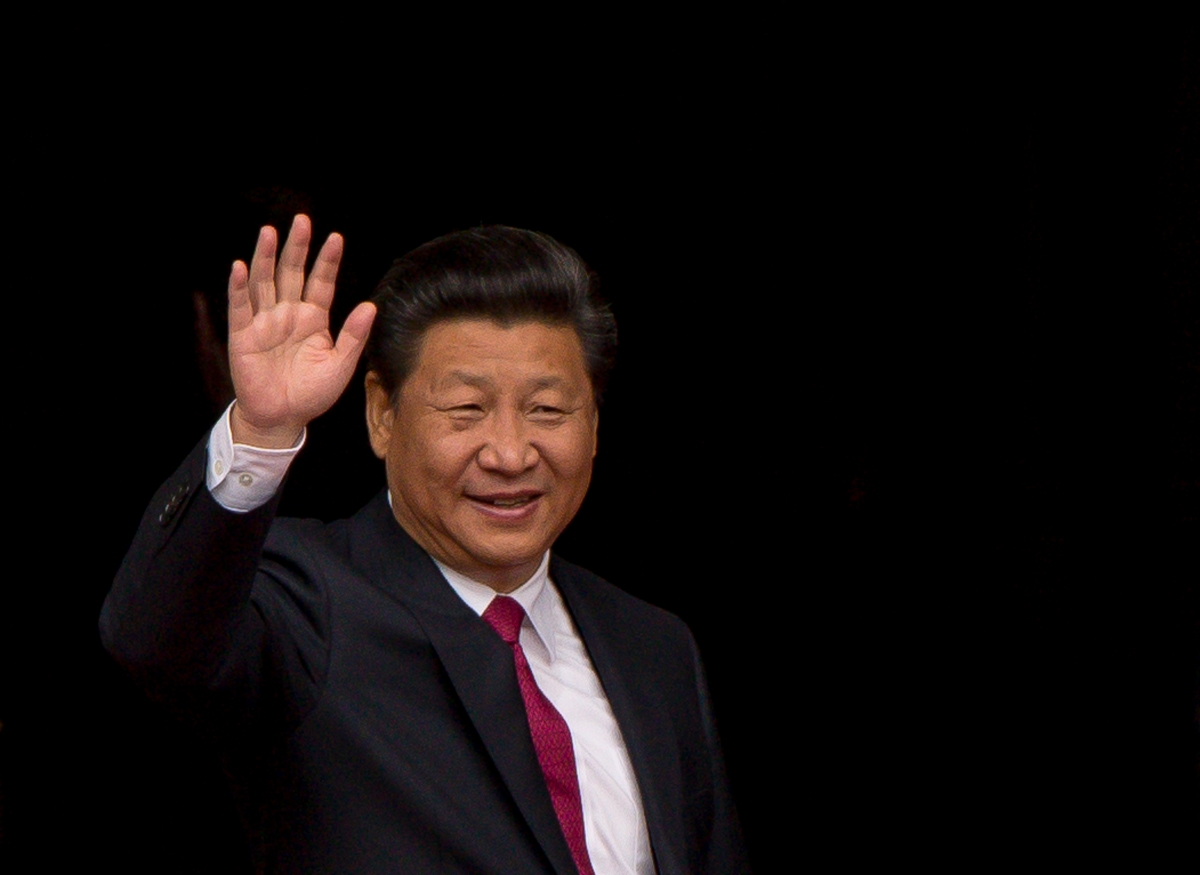

Non che manchino i segnali di questo lento deteriorarsi: da un lato l’isolazionismo sempre più marcato degli Stati Uniti, per la verità iniziato già all’indomani delle disfatte militari e politiche in Afghanistan prima, in Iraq poi. Dall’altro la crescente belligeranza di Paesi come la Russia e la Cina, che hanno colto perfettamente le opportunità offerte da un ridimensionamento del monopolio statunitense e sono ormai da qualche anno impegnate in sforzi consistenti per espandere il proprio apparato militare, mentre reclamano con sempre maggior insistenza un ruolo preponderante sullo scacchiere internazionale.

Il problema è che quello liberale è un ordine che si è dovuto basare per il proprio funzionamento su una combinazione piuttosto precaria di democrazia e mercato. Due istituzioni fondate però su principi opposti, come scrive Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali presso l’Università Cattolica di Milano, nel suo libro Titanic. Il Naufragio dell’ordine liberale. Se infatti la prima si basa “sulla promessa dell’uguaglianza”, la seconda “produce diseguaglianza, perché premia la più efficiente organizzazione dei fattori produttivi, la migliore dotazione originaria, il merito e le capacità individuali.” Nell’ordine liberale queste due rette avevano trovato il proprio punto di incidenza, in cui la prima correggeva le storture della seconda, e viceversa. Questo fino agli anni Novanta, quando le logiche del neoliberismo sono diventate, all’interno delle stesse istituzioni chiave dell’ordine liberale, sinonimo di buonsenso, e il mercato è tornato a essere visto come uno spazio governato da leggi ineluttabili ed esclusivamente economiche, impermeabili a qualsiasi logica politica.

L’assetto liberale si è così trovato schiacciato dalla “dittatura del mercato”, mentre gli Stati Uniti – garanti internazionali del mantenimento dell’ordine internazionale – sono diventati il Paese che più ne danneggia l’integrità dall’interno. Una parabola di disimpegno che non è imputabile esclusivamente al nuovo indirizzo dell’amministrazione Trump: già sotto Barack Obama l’idea che il nation-building dovesse essere perseguito in casa propria – in netta tendenza con “l’esportazione di democrazia” perseguita fino ai primi anni Duemila – ha iniziato a essere promossa con sempre maggior insistenza nelle conferenze stampa della Casa Bianca. Con la politica del Pivot to Asia, nel 2011, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire le proprie risorse strategiche nel teatro asiatico, lasciando scoperto il proprio ruolo in Europa e Medio Oriente.

Arriviamo così ai giorni gloriosi del Make America Great Again, dell’America First, del protezionismo esasperato che porta alla volontà di rinegoziazione del Nafta (il North American Free Trade Agreement) e all’imposizione di dazi sull importazioni sull’acciaio e sull’alluminio. Agli occhi della nuova America la politica internazionale non è più vista come uno sforzo partecipativo, quanto piuttosto come un gioco a somma zero, in cui ogni forma di partnership è guardata con sospetto e la diplomazia diventa strumento inaffidabile e precario per negoziare soluzioni definitive. L’utopia della pace perpetua kantiana e di una “federazione” mondiale di Stati si trova così a essere soppiantata da uno stato di natura hobbesiano, dove il guadagno altrui comporta inequivocabilmente la mia perdita. Su questo sfondo si collocano la ritirata dall’accordo sul nucleare con l’Iran, la gestione nevrotica del rapporto con Teheran, le continue frizioni con l’Unione Europea, il cui esempio più recente vede il dibattito sull’imposizione di dazi anche sulle merci provenienti dal nostro continente.

Un’Unione che continua a giocare un ruolo piuttosto goffo nello scenario mondiale e non riesce a trovare una propria effettiva collocazione politica, risultando, nelle parole di Parsi, un “singolare soggetto”, più che un soggetto singolare. Sempre più disgregata al suo interno, anche per i turbamenti sociali prodotti dai diktat del mercato, fatica a proporsi come contrappeso efficace alla condotta maldestra degli Stati Uniti e finisce per avere come unico mezzo di affermazione gli appelli al multilateralismo – per la gran parte inascoltati.

Vedere la politica internazionale come una sorta di agone politico, in cui prevale la competizione sulla cooperazione, potrà forse pagare agli occhi di un elettorato piegato dalla crisi del 2007 e nostalgico del mito dell’eccezionalità statunitense, ma ha il suo prezzo. Gli Stati Uniti non hanno più il capitale politico che, all’indomani del crollo del Muro di Berlino, ne ha fatto una superpotenza. Servono a poco, in questo senso, i costanti investimenti nell’ambito della difesa, mentre il suo soft power pare in costante caduta libera. Un simile stato di cose dovrebbe spingere alla ricerca di intese a livello globale e un maggior affidamento agli enti sovranazionali, ovvero tutto il contrario di quello che sta facendo l’amministrazione Trump.

Le critiche di “obsolescenza” mosse dal presidente contro la NATO sono solo l’ennesimo esempio di un atteggiamento di impazienza e disaffezione nei confronti di un ordine internazionale liberale che è peraltro stato il trampolino di lancio dell’egemonia statunitense. Gli Usa sono oggi convinti che la sicurezza vada perseguita in patria, limitando al massimo il coinvolgimento nei teatri esteri e considerando le alleanze un inutile dispendio di risorse. Si lascia così spazio alle rivendicazioni di Paesi come la Cina e la Russia, portatori di valori per buona parte opposti a quelli predicati dai fautori dell’ordine liberale, mentre l’Europa, almeno per ora, non può fare molto di più che rimanere a guardare.

Il liberal world order è oggi dunque in ritirata, sempre che se ne riescano ancora a riconoscere i residui, mentre chi ne ha tratto maggior beneficio ne mette in dubbio la stessa efficacia. Resta da vedere se la politica perseguita dall’attuale amministrazione, per quanto possa apparire rassicurante sul breve termine, produca dei dividendi sul lungo periodo. Ora come ora, i pronostici non sono particolarmente rosei.