Quando nel 1990 venne inaugurato il primo Foro di São Paulo per organizzare e coordinare i partiti socialisti dell’America Centrale e Meridionale, la tendenza politica del continente li vedeva in grande difficoltà. Dei diversi membri, il solo che si trovasse al potere vi era arrivato più di trent’anni prima seguendo la via della rivoluzione, ovvero il Partito Comunista Cubano. Le rimanenti forze progressiste dovevano confrontarsi con un graduale ritorno alla democrazia nei rispettivi Paesi. Gli anni del Piano Condor, dei regimi militari e dei desaparecidos facevano ormai parte del passato, ma il loro fantasma gravava ancora su qualunque tentativo di portare avanti politiche di stampo egualitario, o anche in timida dissonanza rispetto alle direttive degli Stati Uniti.

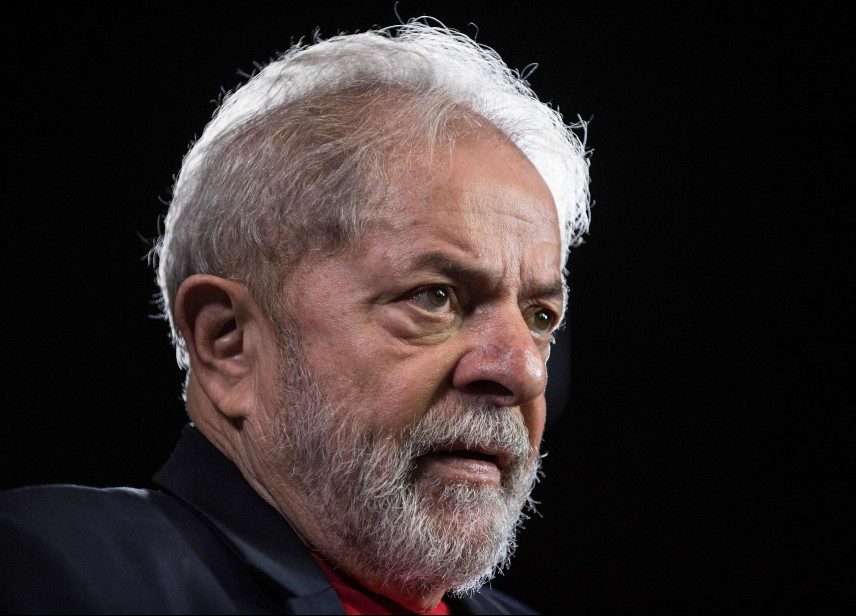

Una decina di anni più tardi iniziava il periodo d’oro di quelle formazioni. Ovunque fiorivano governi popolari e apertamente di sinistra, mentre leader socialisti, costretti in passato alla militanza extraparlamentare o addirittura alla clandestinità, arrivavano a occupare posizioni chiave forti di un consenso che, in molti casi, non aveva precedenti. Hugo Chavez, per la prima volta nella storia, destinò i proventi delle enormi riserve di petrolio venezuelane a favore di programmi sociali e politiche per la popolazione più povera. Nestor Kirchner ridiede slancio al peronismo di sinistra e portò l’Argentina a fare i conti con un passato fatto di esecuzioni sommarie e terrorismo di Stato, fino a sfidare un’intera platea di ufficiali dell’esercito a cui dichiarò: ‘‘Io non ho paura, né mi fate paura’’. Lula riuscì a sottrarre decine di milioni di brasiliani alla povertà e a rendere il suo governo un caso di successo riconosciuto sul piano internazionale, con lo stesso Obama che arrivò a elogiarlo e definirlo ‘‘il leader più popolare al mondo’’. Nel 2011, più della metà dei Paesi dell’America Latina era guidata da governi legati al Foro di São Paulo o al Socialismo del XXI Secolo: un trionfo storico e politico.

Il tramonto di quell’esperienza, tuttavia, era meno lontano di quanto si potesse pensare. Motivi anche molto diversi tra loro, che andavano dagli scandali personali alla morte di leader storici, dall’arresto della crescita economica a una generale diffidenza da parte dei sostenitori di un tempo, hanno portato a una brusca inversione di marcia in tutto il continente. Presidenti fino a poco tempo prima con un tasso di consenso plebiscitario sono diventati in un attimo il bersaglio di folle di manifestanti. L’agenda politica – un tempo improntata sulla spesa sociale e il contrasto alla povertà – è stata sostituita da tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni e misure di austerità. La tutela delle risorse naturali ha ceduto il passo alle concessioni straniere, al disboscamento e una nuova ondata di repressione delle popolazioni indigene che le difendevano. L’America Latina sembra aver ceduto come il resto del mondo all’avanzata dei populismi xenofobi e reazionari, inaugurando l’epoca di Bolsonaro e Macrì, dell’Amazzonia in fiamme e del ritorno del conservatorismo. Quello che ci restituiscono le notizie degli ultimi tempi, al contrario, è la prova di una sostanziale agonia del fronte neoliberista che andava acquisendo forma e potere in America Latina.

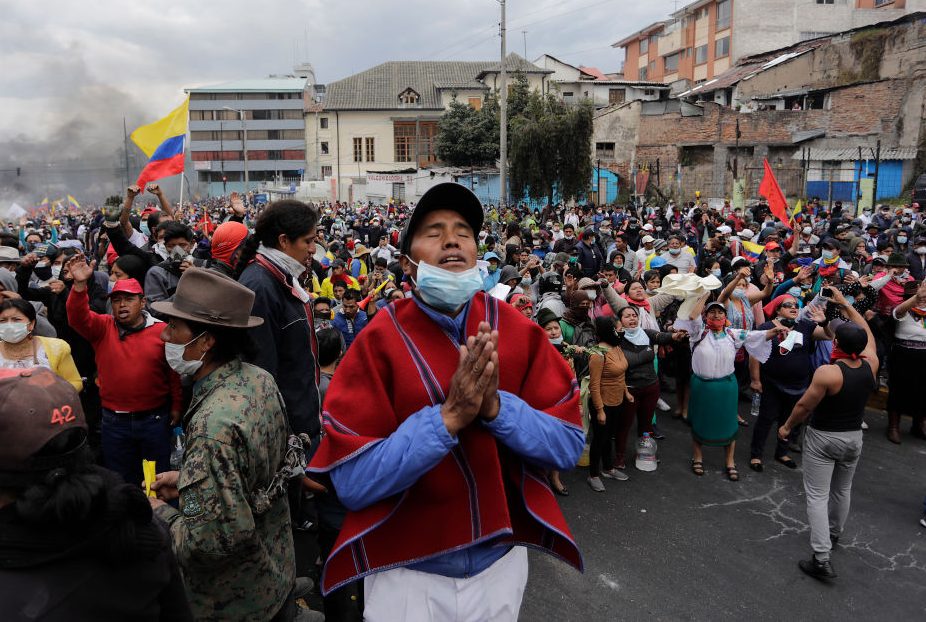

L’Ecuador è stato per dodici giorni teatro di violente proteste che hanno costretto il presidente Lenín Moreno a spostare temporaneamente la capitale da Quito a Guayaquil. A dispetto del nome che omaggia il rivoluzionario sovietico, Moreno e la sua coalizione di governo si sono fatti promotori di un durissimo pacchetto di riforme di austerity. Tra queste, la misura che più ha contribuito ad alimentare le proteste è stata la rimozione di un sussidio sul prezzo del carburante, che avrebbe inciso principalmente sulle tariffe del trasporto delle merci e dei mezzi pubblici, con ricadute soprattutto sulla popolazione più povera. Per questo centinaia di migliaia tra studenti, tassisti, autotrasportatori e rappresentanti delle comunità indigene sono arrivati da tutto il Paese per manifestare nella capitale. Ne è nata un’esperienza, da alcuni definita ‘‘La Comune di Quito’’, che dopo intere giornate di scontri è riuscita a ottenere il ritiro delle riforme più contestate.

Ma è il caso del Cile quello più emblematico e in cui le cause del malcontento risalgono direttamente al passato dittatoriale del Paese. Quando nel 1973 il generale Augusto Pinochet rovesciò il governo socialista di Salvador Allende una delle sue priorità fu proprio fare del Cile un laboratorio per l’applicazione delle idee più radicali del neoliberismo. Un gruppo di giovani economisti di Chicago, i cosiddetti ‘Chicago Boys’, vennero appositamente invitati a Santiago per applicare alla lettera le teorie economiche del loro mentore, il professore ultraliberista Milton Friedman. Fu un caso inedito nella storia: mentre i militari si occupavano di reprimere nel sangue qualsiasi forma di dissenso, sotto la supervisione dei Chicago Boys i servizi pubblici fondamentali (come la sanità, l’istruzione e la previdenza sociale) furono privatizzati, la spesa pubblica abbattuta drasticamente e il potere contrattuale dei lavoratori praticamente azzerato. Dopo la fine del regime di Pinochet, i successivi governi democratici non hanno fatto nulla per cambiare un’eredità che grava ancora sul Cile contemporaneo. Il risultato è che la decisione del presidente di destra Sebastián Piñera di aumentare la tariffa dei biglietti della metropolitana della capitale Santiago di 4 centesimi di euro è diventata la miccia che ha fatto esplodere una realtà insostenibile da decenni.

Le statistiche che definiscono il Cile l’economia più florida del Sud America nascondono un Paese in cui l’acqua è, per legge, un bene commerciale, privatizzabile e vendibile sul mercato come tutti gli altri; dove, a fronte di salari modesti, il costo della vita è tra i più alti dell’America Latina e le pensioni, gestite privatamente da fondi di investimento, spesso non raggiungono neanche il livello di un salario minimo, causando un crescente numero di suicidi tra gli anziani. Decenni in queste condizioni sono la causa dei roghi delle stazioni, del saccheggio di beni di lusso, del ritorno dei militari per le strade (con scene che rievocano gli anni del regime) e della marcia indietro di Piñera, che per placare le proteste ha pubblicamente ‘‘chiesto scusa’’ ai cileni e promesso una serie di misure contro il carovita. Decisione che, tuttavia, non è servita a fermare la brutale repressione delle manifestazioni, così come il crollo della popolarità del presidente.

Altri Paesi hanno poi espresso il loro rifiuto del neoliberismo e dell’austerità attraverso le urne. È quanto accaduto in Argentina, dove il 27 ottobre la coalizione di sinistra guidata da Alberto Fernaández e dall’ex presidentessa Cristina Fernaández ha battuto il candidato conservatore Mauricio Macri con una netta maggioranza delle preferenze. Il presidente uscente è infatti ritenuto il responsabile dell’aggravarsi della crisi che affligge il Paese da anni. I tagli alla spesa pubblica e il rigore fiscale messi in atto per incassare prestiti dal Fondo Monetario Internazionale hanno innescato un aumento incontrollato del prezzo dei beni di consumo e dei servizi essenziali, gettando milioni di persone nella povertà e costringendo le fasce meno abbienti a sacrifici intollerabili, come dover saltare un pasto al giorno. Con la vittoria del duo Alberto – Cristina, la società argentina spera nella riduzione del costo della vita, in nuove politiche per l’occupazione e il sostegno al reddito e, soprattutto, nella fine della stagione depressiva segnata dall’agenda neoliberista di Macri.

Situazione simile, anche se più intricata, riguarda la Bolivia di Evo Morales. Anche qui, dopo uno spoglio incerto, le elezioni del 20 ottobre hanno confermato il quarto mandato del presidente socialista. Una vittoria di margine minore rispetto alle precedenti, ma che gli è stata garantita dalle popolazioni indigene e dai poveri che, nei suoi anni di governo, hanno visto migliorare le loro condizioni di vita e i servizi a loro dedicati. Molti hanno contestato il risultato: primo tra tutti lo sfidante di centrodestra ed ex presidente Carlos Mesa, che ha chiamato al raduno i suoi elettori (perlopiù appartenenti all’alta borghesia) e li ha invitati a mobilitarsi contro l’‘‘usurpazione’’ in atto. Morales ha denunciato l’iniziativa come un tentativo di golpe, proclamando lo stato di emergenza nel Paese, mentre ampi strati della società civile riempivano le piazze in suo sostegno.

È ancora presto per sbilanciarsi su quale sarà il futuro politico dell’America Latina. Quello che confermano gli ultimi avvenimenti è una crisi profonda dei caposaldi neoliberisti che fino a pochi mesi fa sembravano essere la chiave di un successo di lungo periodo. Le folle che si riversano in strada contro il carovita, le misure di austerità cancellate da ondate di rabbia popolare e la vittoria alle urne di candidati che propongono investimenti nel welfare e politiche a favore delle fasce più povere, rappresentano il fallimento dell’egemonia conservatrice e la fine della sua espansione inarginabile. Nonostante la crisi umanitaria e politica del Venezuela prosegua senza una soluzione apparente, minando la riaffermazione del chavismo come modello per i Paesi confinanti, si apre comunque uno spiraglio da cui ripartire per le forze progressiste del Sud America e del mondo. Misure di austerità, privatizzazioni fuori controllo, crescita economica senza un’effettiva redistribuzione della ricchezza: qualsiasi governo che li favorisca è destinato ad avere una vita breve o, come minimo, molto travagliata. La chiave per uscire dall’impasse delle forze progressiste e recuperare il consenso sta proprio nella capacità di opporsi con decisione e in modo chiaro a queste misure, proponendo soluzioni che siano davvero alternative e che mettano fine al divario sociale