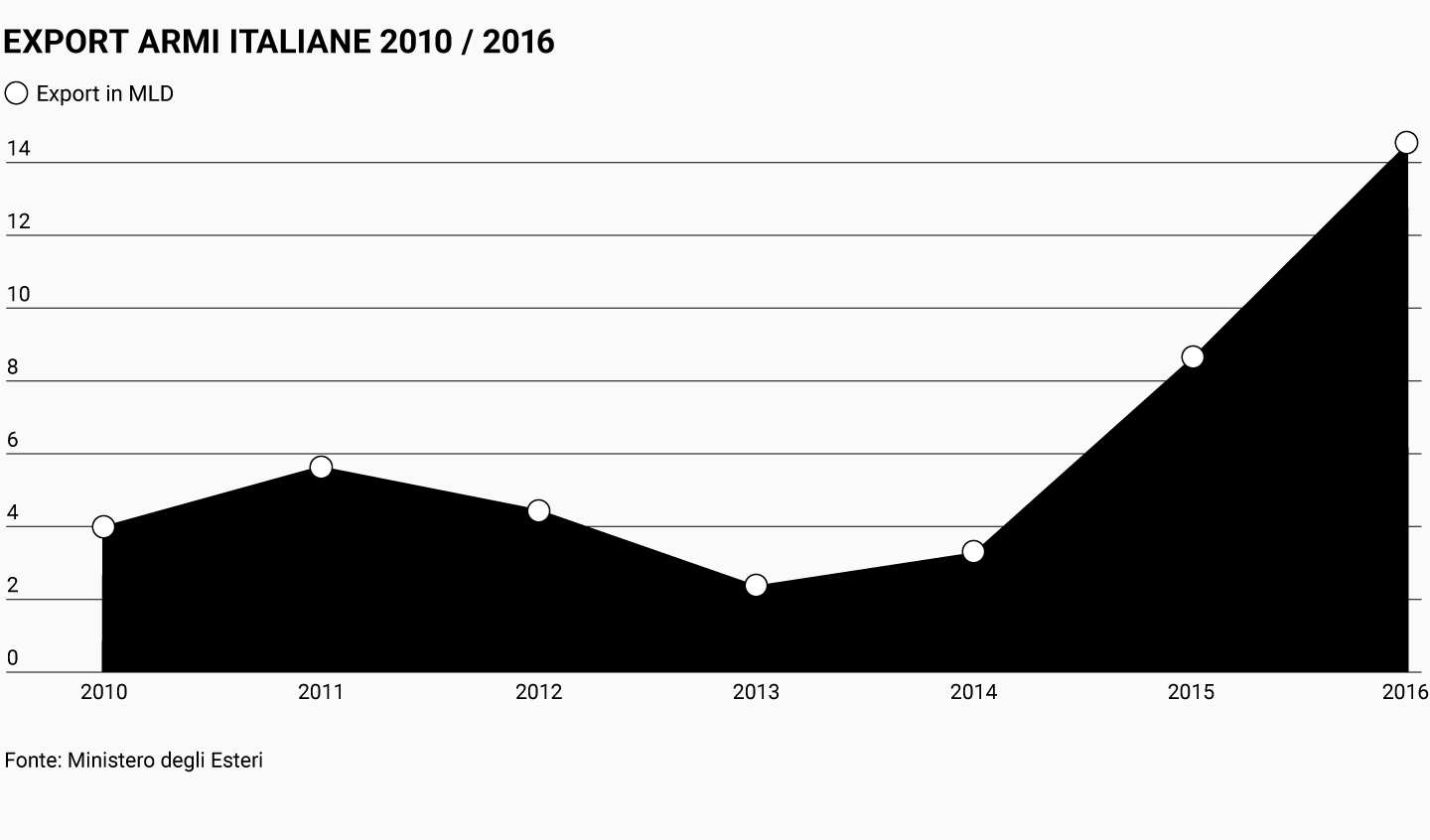

Cosa succede quando l’emiro di Kuwait ha il garage già pieno di Ferrari e Lamborghini e il suo faraonico palazzo arredato in un trionfo di poltrone Frau? Succede che inizia ad acquistare cacciabombardieri, ma rigorosamente Made in Italy. Una decisione che negli ultimi due anni ha contribuito al balzo dell’export di armi italiane nel mondo, con cifre che in 27 anni di monitoraggio non si erano mai viste. Un boom che si traduce nei 14,6 miliardi di euro del 2016 rispetto ai 2,6 del 2014 – per chi ama le percentuali, si parla di un aumento del 452% in soli due anni. E il merito è proprio di quegli emiri e di quei principi dei Paesi del Golfo Persico che, fatta incetta di cavallini, tori, tridenti e bolidi tricolori, hanno deciso che se gli ospedali in Yemen andavano bombardati, bisognava farlo con stile.  L’euforia ha contagiato anche il Governo italiano: per convincersene basta leggere le frasi encomiastiche sulla “capacità di penetrazione e flessibilità dell’offerta nazionale all’estero” nella Relazione sul commercio e sulle autorizzazioni all’esportazione di armi per il 2016. Toni compiaciuti ai limiti del buon gusto, che non stupiscono nei comunicati stampa di Avio o di Leonardo (ex Finmeccanica), ma che ti lasciano piuttosto perplesso se messi nero su bianco dall’organismo imparziale che si dovrebbe limitare a monitorare la vendita dei nostri sistemi d’arma entro i limiti imposti dalle convenzioni internazionali. E che soprattutto dovrebbe verificare che la vendita di armamenti non infranga la Legge n. 185 del 1990, per la quale “l’esportazione e il transito di materiali di armamento sono vietati verso i Paesi in stato di conflitto armato” – in violazione dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite –, verso quelli “la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione” e quelli “responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani”.

L’euforia ha contagiato anche il Governo italiano: per convincersene basta leggere le frasi encomiastiche sulla “capacità di penetrazione e flessibilità dell’offerta nazionale all’estero” nella Relazione sul commercio e sulle autorizzazioni all’esportazione di armi per il 2016. Toni compiaciuti ai limiti del buon gusto, che non stupiscono nei comunicati stampa di Avio o di Leonardo (ex Finmeccanica), ma che ti lasciano piuttosto perplesso se messi nero su bianco dall’organismo imparziale che si dovrebbe limitare a monitorare la vendita dei nostri sistemi d’arma entro i limiti imposti dalle convenzioni internazionali. E che soprattutto dovrebbe verificare che la vendita di armamenti non infranga la Legge n. 185 del 1990, per la quale “l’esportazione e il transito di materiali di armamento sono vietati verso i Paesi in stato di conflitto armato” – in violazione dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite –, verso quelli “la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione” e quelli “responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani”.

Ma per potersi vantare di essere usciti dalla crisi grazie alla “capacità di penetrazione e flessibilità dell’offerta nazionale” ed essere presenti negli arsenali di un’ottantina di nazioni – terzi al mondo dopo Usa e Francia – non si può andare tanto per il sottile quando si tratta di clienti. E se la Legge n. 185 si mette di mezzo? Per cancellare qualsiasi vincolo basta che Governo italiano e cliente di turno stipulino un accordo intergovernativo nel campo della difesa, con menzione specifica della regolamentazione dell’import-export dei sistemi d’arma. Una volta scoperto l’escamotage, diventa molto interessante incrociare la lista dei Paesi visitati dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal suo successore Paolo Gentiloni con quella dei nostri principali clienti. Ammetterete che la domanda “Che diavolo ci andrà a fare Renzi in Turkmenistan?” aveva attraversato anche il vostro cervello.

In meno di due anni l’Italia si è trovata una lista di nuovi amici internazionali da far (quasi) rimpiangere i bei tempi della special relation tra Silvio e Putin, o il fu best friend Gheddafi. Al primo posto troviamo l’emirato del Kuwait, vero artefice del raddoppio delle commissioni di armi italiane nel 2016. Con l’accordo del cinque aprile dello scorso anno tra il ministero della Difesa e lo Stato del Golfo, l’Alelia Aermacchi del gruppo Leonardo si è impegnata a dotare di 28 caccia di quarta generazione Typhoon Eurofighter l’aeronautica militare del Kuwait e a fornire assistenza per i prossimi vent’anni. Un contratto da 7,3 miliardi di euro, ossia la metà del totale registrato nel 2016, stipulato tralasciando l’insignificante dettaglio che il Kuwait, con più di 3mila missioni di bombardamento, è in prima linea con la sua aviazione nella coalizione guidata dall’Arabia Saudita in Yemen: una campagna di due anni con forze di terra e soprattutto bombardamenti aerei – spesso su obiettivi civili – che hanno ucciso tra le 7 e le 10mila persone, per un terzo bambini.

Nel 2016 ha decuplicato gli ordini, arrivando a quota 341 milioni di euro. A seguire troviamo la Turchia, che ha assicurato la sua recente svolta democratica con un po’ di shopping: i milioni sono 133. Felici i trascorsi del 2015, con la consegna all’esercito turco dei primi nove modelli dell’elicottero d’assalto T129, prodotto da Ankara, su licenza Augusta Westland, basandosi sul modello italiano Mangusta – velivolo ultimamente utilizzato per colpire le postazioni dell’esercito curdo, nostro alleato nella lotta contro l’Isis in Siria e Iraq. Sempre nel 2015, prima dell’omicidio del ricercatore Giulio Regeni, non ci siamo fatti mancare un maxi-rifornimento di munizioni leggere e gas lacrimogeni alle forze di polizia egiziane del generale di Al Sisi, usate per reprimere le manifestazioni dei mesi successivi. Ultimi, ma non meno importanti, due piccoli miracoli all’italiana: Angola e Turkmenistan. Dopo la visita dell’allora premier Renzi, il Turkmenistan ha abbracciato il Made in Italy, passando dai 5 milioni di commesse del 2015 ai 39 dell’anno successivo. Risultato battuto però dall’exploit dell’Angola – sorvegliato speciale Onu per la sistematica violazione dei diritti umani –, passata dai 72mila euro di acquisti del 2015 agli 88 milioni di euro del 2016.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli”, recita l’undicesimo articolo della Costituzione. Saggezza che si scontra con quella popolare dell’improvvisato trafficante d’armi Pietro Chiocca, interpretato da Alberto Sordi nel film Finché c’è guerra c’è speranza: «Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d’armi e i commessi viaggiatori che le vendono, anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che voglio voglio e non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano costano molto! E per procurarseli qualcuno bisogna depredare, ecco perché si fanno le guerre!».