Una mattina ho chiesto a Chat GPT cosa stessi facendo della mia vita. Mi rendo conto di scriverlo – e pensarlo – come se fosse qualcosa di cui vergognarmi, quando invece oggi è un’esperienza comune. A prescindere dall’utilità delle risposte che l’intelligenza artificiale, scandagliando il web, mi aveva rimandato con molta enfasi – respirare profondamente, fare una lista, meditare –, l’idea di rivolgermi a una macchina per trovare risposte ai miei dubbi nasceva dalla pretesa di ottenerne una il più possibile oggettiva. La tecnologia non ha emozioni, mi ripetevo, aspettandomi una sorta di manuale di istruzioni di cui seguire ogni passaggio senza margine di errore. Mi sono accorto solo dopo, a posteriori, di quanto la scelta di rivolgersi a un’entità virtuale più che a un amico in carne e ossa fosse guidato anche da altro: la paura del giudizio, il timore di essere ripetitivo, la possibilità che non ci fosse una risposta. Le persone, infatti, trovano i bot comodi, economici, ma anche meno giudicanti e talvolta più calorosi degli umani. In qualche modo, ci ritroviamo in un momento assurdo della storia, in cui le persone ci sembrano troppo impegnate per noi, mentre le macchine hanno tutto il tempo del mondo.

Forse è per questo che, come rivela Save the Children nella XVI edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Senza filtri”, il 92,5% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni utilizza l’intelligenza artificiale: quasi 1 su 3 ne fa uso tutti i giorni – o quasi – e il 43,3% qualche volta a settimana. D’altronde, anche se quando cresciamo e diventiamo adulti mi sembra che vogliamo raccontarla diversamente, non c’è niente di più faticoso e bellissimo, sfiancante e divertente, pauroso e irripetibile come essere adolescenti, iniziare a conoscere il mondo, gli altri e noi stessi per la prima volta. Farlo oggi, portando con sé le conseguenze della pandemia di Covid-19, una società polarizzata e segnata da molteplici crisi, nonché vivendo, spesso, un’assenza di speranza collettiva nei confronti del futuro è ancora meno facile. Parlo con certezza e non con periodi ipotetici pur non avendo più quell’età perché ragazzi e ragazze non fanno altro che dircelo che non è facile. A volte in modi che comprendiamo da subito, altre con mezzi che non ci appartengono, come i nostri non appartenevano ai nostri genitori, ma che forse potremmo imparare a decifrare mostrandoci interessati, ascoltandoli.

Dall’Atlante di Save the Children, in linea con la missione dell’organizzazione di salvare bambini e bambine a rischio e di garantire loro un futuro, emerge una fotografia ricca e complessa di adolescenti “onlife”: da una parte consapevoli delle difficoltà della fase che stanno attraversando e alla ricerca di nuove strade e spazi di condivisione, dall’altra a rischio di isolamento. Non a caso i dati raccolti indicano che un considerevole 41,8% di ragazzi e ragazze ha ammesso di aver cercato l’aiuto dell’IA in momenti di particolare vulnerabilità emotiva, quando provava tristezza, solitudine o ansia, mentre una percentuale simile, oltre il 42% vi ha cercato consigli su scelte importanti, come quelle inerenti alle relazioni, ai sentimenti, alla scuola e al lavoro. Dati che suggeriscono come per molti adolescenti e giovani adulti, l’intelligenza artificiale stia assumendo una duplice funzione, da un lato come “confidente digitale” in momenti di fragilità e dall’altro come “guida strategica” per il futuro, evidenziando una profonda integrazione di queste tecnologie nella quotidianità emotiva e decisionale della nuova generazione. Non è tanto la solitudine a spingere verso l’IA, considerando che 8 adolescenti su 10 si dichiarano soddisfatti del rapporto con amici e famiglia; pesa però quel 31% che segnala difficoltà serie nella relazione con i propri genitori. Affidare le proprie fragilità a un algoritmo apre interrogativi che ci riguardano tutti e tutte come comunità.

Oggi infatti stiamo scrivendo, con una semantica piuttosto confusa, una nuova grammatica dello stare insieme, che solleva un sacco di domande etiche alle quali spesso non abbiamo voglia di rispondere, e quindi continuiamo a surfarci in mezzo. Per esempio, non siamo più disposti a rischiare delusioni, a rischiare di stare male, magari riducendo la nostra capacità di concentrarci a lavoro o negli studi, rimettendoci. Vogliamo relazioni virtuali per chiedere consigli e farci consolare senza paura di essere giudicati. Eppure, il confronto con l’altro prevede la possibilità di uno scontro, è impossibile vivere senza questo rischio, senza alcuna sofferenza. Così rivolgerci alle intelligenze artificiali genera sempre più dipendenza, soprattutto in un’epoca in cui c’è una vera e propria epidemia di solitudine e di distrazione, e al tempo stesso tutti e tutte – sollecitati dai social e dalla fomo – vorremmo essere sempre al centro dell’attenzione, percependo quindi una sproporzione enorme tra il nostro desiderio e la realtà dei fatti. Questo ovviamente non coinvolge solo i più giovani, ma anche noi adulti: le famiglie, le istituzioni, la società nella sua interezza.

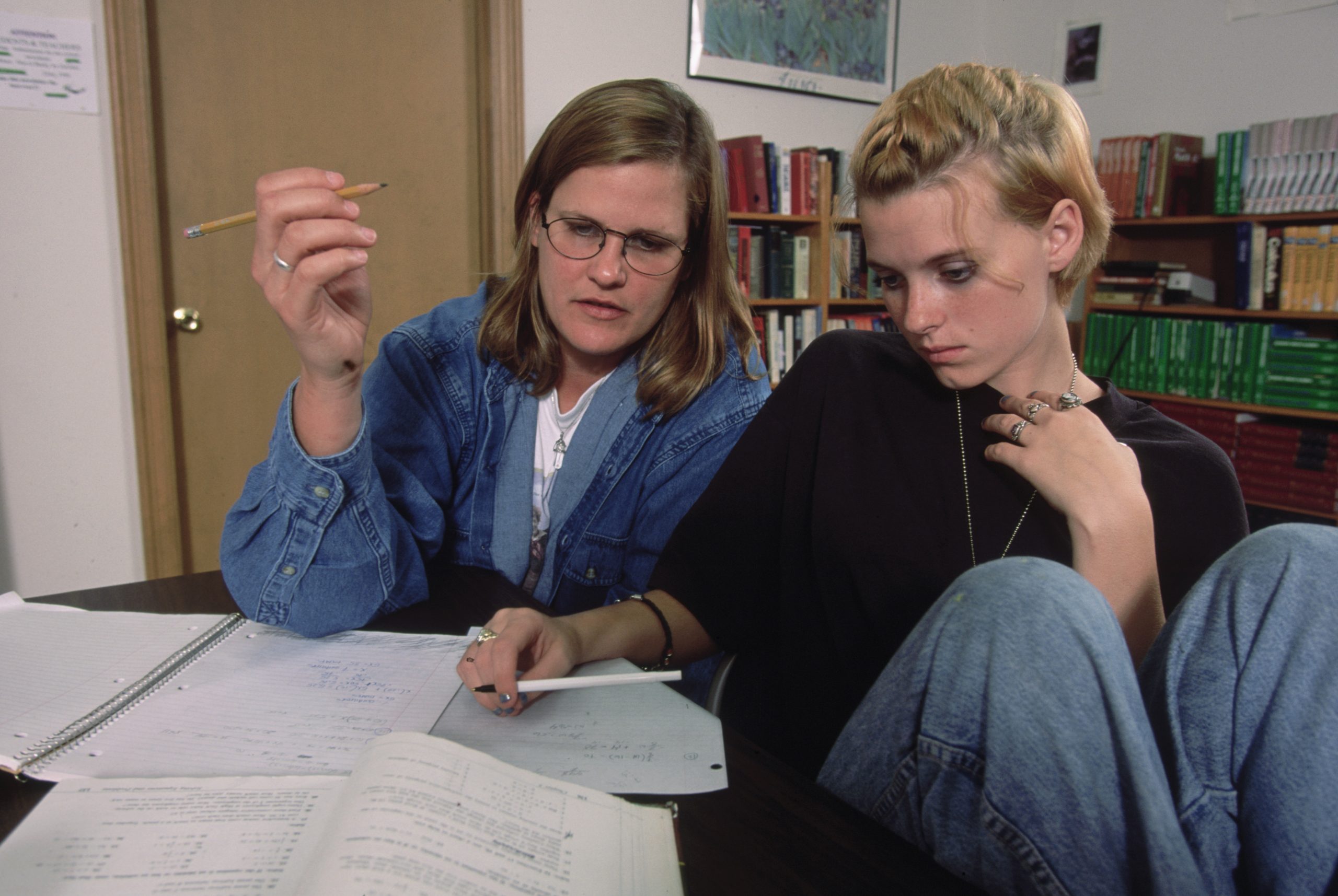

È qui che, mi sembra, risiede il cuore del fraintendimento intergenerazionale, aggravato dal fatto che le generazioni più anziane e i genitori tendono spesso a trattare i ragazzi e le ragazze come pure proiezioni modellabili delle proprie aspettative, valori e desideri, anziché considerarli come persone, come soggetti attivi, seppur diversi. Per questo motivo, di fronte al dolore dei figli, la reazione è il rifiuto, manifestato con l’immediata volontà di ‘aggiustare’ tutto. Invece, ragazzi e ragazze chiedono semplicemente che il loro dolore venga accettato, accolto e protetto. Desiderano che un adulto si renda disponibile a riconoscerne l’esistenza e a ‘starci insieme’, a condividere una fragilità esplicita, una ferita aperta. È fondamentale accettare e persino accarezzare il fallimento e l’imperfezione, anche se in questa società tendiamo a spingerli sempre più fuori dai margini del possibile.

Crescendo, tendiamo a dimenticare cosa significhi veramente quel emozione lì, quel dolore, l’essere irreparabilmente disperati, il bisogno di essere accettati per ciò che si è, a qualunque costo. Assumiamo un atteggiamento distaccato, quasi che a noi non sia mai successo. Invece frustrazione, insoddisfazione, rabbia, ansia, senso di inadeguatezza, e insieme tutti i loro opposti sono tutte emozioni che ogni essere umano, volente o nolente, si trova ad attraversare nel corso della vita. Bisogna imparare a riconoscerle, abitarle, sopportarle, superarle. Se invece le emozioni negative non compaiono mai, oppure non ci si concede il tempo di restare in loro compagnia anche solo per qualche minuto, i “muscoli” emotivi e psicologici che servono per affrontarle non riescono a svilupparsi. Così molti adolescenti, ma non solo loro, non trovano altro modo per reagire se non spegnersi, isolarsi o reagire con rabbia.

Non è una colpa individuale, né dei più giovani né di noi adulti. Nonostante la cura sembri diventata una commodities come un’altra, una vera e propria industria, è dal rimettere insieme i pezzi di un “noi” collettivo che dovremmo ripartire, tutti e tutte insieme, in un processo intergenerazionale di mutuo scambio che porti anche a percorsi educativi e politiche adeguate. Certo la cura richiede uno sforzo considerevole: significa doverne riconoscere la necessità, scendere a compromessi, partecipare attivamente. Non basta nemmeno stare con le persone: bisogna fare insieme. Quando diciamo che è fondamentale fare comunità, per fare una comunità reale, fondata appunto sulla comunione, e non sui tabù, è fondamentale uscire dal guscio individualista che ci ha portati a costruire questo sistema sociale, per aprirsi all’altro, per riconoscerlo. Uno scambio che non coinvolge solo genitori e figli, docenti e studenti, ma ognuno di noi.

Questo articolo è realizzato da THE VISION in collaborazione con Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in occasione della XVI edizione dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) in Italia, dal titolo “Senza Filtri”.