In un passo tanto critico quanto ironico di Congetture e confutazioni del 1963, Karl Popper scriveva che un marxista non può leggere un quotidiano senza trovare in ogni pagina una testimonianza in grado di confermare la sua visione della storia. “Non soltanto per le notizie, ma anche per la loro interpretazione – rilevante i pregiudizi di classe del giornale – e soprattutto, naturalmente per quello che non diceva”. Con questo, Popper intendeva dire che il marxismo è per sua natura inconfutabile perché pretende di spiegare tutti gli eventi storico-sociali, anche quelli che non si accordano con la sua visione del mondo, tramite rivisitazioni, aggiustamenti semantici o ipotesi ad hoc. Pretende cioè di spiegare ogni aspetto della realtà.

Se si prova a sostituire la parola marxista con quella di sovranista (o di rossobruno, che nei fatti hanno lo stesso significato), il risultato non cambierà. Tralasciando la questione dei pregiudizi del giornale, spesso evocata in rete dai populisti con la famosa réclame del “quello che i media non vi dicono!”, il resto del paragone ha bisogno di una spiegazione. Circa tre mesi fa è apparso su La Repubblica un articolo di Alessandro Baricco che ha suscitato un dibattito interessante. Nell’articolo lo scrittore attribuisce alla rottura di un presunto patto fra le élite e la gente il verificarsi di cambiamenti politici radicali, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, come l’ascesa dei populismi, la vittoria di Trump alle elezioni americane o la Brexit. La sua analisi, più o meno consapevolmente, ha molti punti in comune con la visione del mondo sovranista, perché parte dai due presupposti che ne reggono l’ideologia: la distinzione tra élite e popolo e l’evocazione di un grande nemico comune.

La mossa teorica di dividere la società in due poli contrastanti appartiene anche alla teoria marxista. In sociologia il concetto di lotta di classe è al centro del paradigma del conflitto che concepisce l’antagonismo economico-sociale fra dominanti e dominati come il motore stesso della storia. Ora il binomio élite-popolo segue lo stesso concetto, ma senza rendere chiari gli elementi per distinguere gli appartenenti di una categoria rispetto all’altra. Non lo spiega neanche l’articolo di Baricco che vagheggia sulla possibilità di citare esempi all’infinito: “Capiamoci su chi sono queste famose élite. Il medico, l’insegnante universitario, l’imprenditore, i dirigenti dell’azienda in cui lavoriamo, il Sindaco della vostra città, gli avvocati, i broker, molti giornalisti, molti artisti di successo, molti preti, molti politici, quelli che stanno nei consigli d’amministrazione, una buona parte di quelli che allo stadio vanno in tribuna, tutti quelli che hanno in casa più di 500 libri: potrei andare avanti per pagine, ma ci siamo capiti”.

Questo elenco senza una fine fa solo chiarezza su quanto sia vaga la definizione di élite: quanto più i criteri di denotazione sono labili tanto più il concetto è impreciso. E lo stesso discorso vale di riflesso per il popolo: chi è “la gente”? Gli operai dell’Ilva? I briganti dell’Aspromonte? Sorge il sospetto che il dualismo élite-popolo sia un artificio retorico che cerca di appiattire su un modello binario una realtà molto più complessa e stratificata, specie se la realtà in questione diventa terreno fertile per una certa comunicazione politica. La parola “popolo” è sicuramente suggestiva: il culto del Volk è sempre accompagnato da un misto di fascino e ammirazione, ma a uno sguardo più attento può svelare il suo aspetto illusorio. Dietro la maschera del popolo si nasconde una massa eterogenea di individui diversi per cultura, religione, ideali e formazione. È bene ricordare che non esiste concretamente alcuna volontà popolare. Esiste solo un concetto più o meno utile, più o meno linguisticamente accettabile, per definire un insieme di persone che si riconosce come popolo.

Avendo a che fare con una massa senza un’identità distinta, chi deve ammiccare al popolo per conseguire i suoi obiettivi, elettorali o meno, sa che il modo più rapido per farlo è dargli in pasto un’idea altrettanto fumosa su cui accanirsi: così nasce la teoria del complotto costante da parte delle élite mondiali. Non è chiaro se questi potenti siano i burocrati europei, i dirigenti di Goldman Sachs o i rettiliani. Non si sa chi debba essere eliminato per risolvere tutti i nostri problemi, ma in questi casi fa comodo non saperlo. Quando il mondo diventa complesso e le spiegazioni causali sono troppo articolate, quando le cose vanno male, ma non vogliamo ammettere di essere parte del problema, dare la colpa al sistema è il modo più semplice per pulirsi la coscienza. I sovranisti conoscono molto bene il potere deresponsabilizzante e consolatorio dell’addossare il peso dei propri errori a una fittizia entità esterna, sia essa l’Unione Europea o il capitalismo.

Una locuzione latina esprime perfettamente questo processo: reductio omnium ad unum, la riconduzione di fenomeni diversi ad un unico principio. La spiegazione monocausale ha il doppio vantaggio dell’immediatezza e della semplificazione, sacrificando però la complessità: supporre un’unica causa ci dispensa dalla fatica di entrare nei particolari, dallo sforzo di elaborare spiegazioni diversificate. In effetti il complottismo può essere letto nei termini di una disaffezione alla complessità, prodotta da quel fenomeno cognitivo su cui la psicologia ci mette spesso in guardia: il bias di conferma. Semplificando molto, si tratta di un processo mentale che nella selezione delle informazioni ci spinge ad accettare soltanto quei dati, quelle credenze, quelle testimonianze che confermano la nostra ipotesi di partenza. Il danno è che in questo modo non ci confrontiamo davvero con l’esperienza e non testiamo la validità delle nostre ipotesi perché non permettiamo loro di rischiare una smentita. Se poi si estende il discorso dal singolo alla comunità il risultato è l’echo-chamber, un ambiente impermeabile alla realtà esterna dove gli individui non fanno altro che rinforzare le loro reciproche credenze senza metterle in discussione. Dentro questa cupola metaforica scompare il senso critico perché viene meno il coraggio di saggiare le proprie convinzioni.

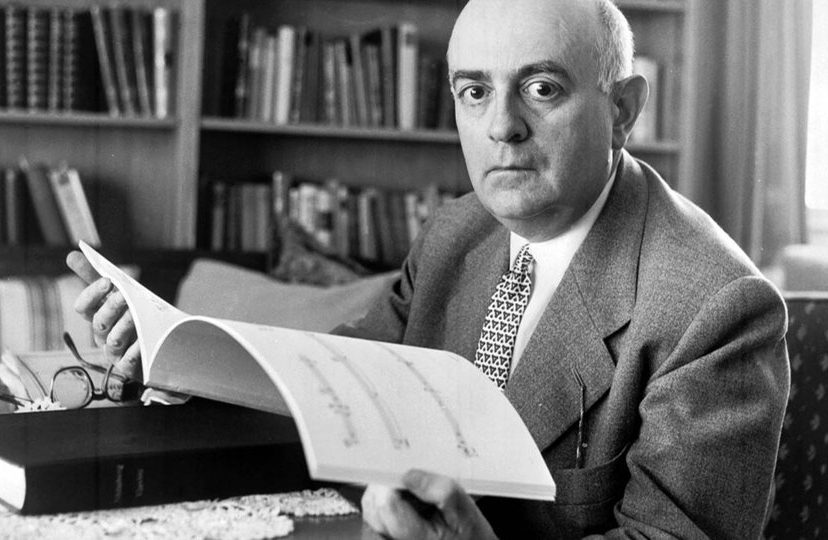

Ecco perché i veri tessitori di complotti, i veri cospiratori sono proprio quei sovranisti che non fanno altro che parlarne. Sono proprio loro a veicolare il complotto più pericoloso: il complotto dei poteri deboli – così come l’ha chiamato il divulgatore Riccardo Dal Ferro – il complotto di chi evoca sempre un complotto, il complotto di chi non avendo una risposta ai problemi che la realtà ci pone (l’immigrazione, la difesa dell’ambiente, le disuguaglianze sociali) si rifugia dietro il totem del nemico occulto. L’idea del grande nemico nasce dallo svilimento e dall’esasperazione di un altro tema caro alla tradizione marxista. Si parte dalla scuola di Francoforte con il concetto di industria culturale di Adorno e di tolleranza repressiva di Marcuse, per arrivare a Baricco che, imitando l’intellighenzia rossobruna, chiama in causa l’abusato concetto di “pensiero unico”.

Stratagemmi retorici simili hanno trovato ampio spazio perché il sovranismo vive di separazioni e di logica binaria, puntando al consenso di chi divide il mondo in due, di chi semplifica la realtà sociale in buoni e cattivi, in ricchi e poveri, in classe dirigente e classe subordinata. Basta guardare i video slogan della Lega per capirlo. La denuncia delle élite, o dei suoi presunti complotti, è solo un modo per giustificare qualunque azione politica in nome dell’entità astratta del popolo.

Su simili presupposti il sovranismo cerca di instaurare un legame gregario tra il leader e l’elettore fondato sulla mimesi. Postare, come fa Salvini, delle foto mentre si sta mangiando pane e Nutella, mentre si cena con i propri figli, mentre si guarda Sanremo, è solo il tentativo di mostrarsi simile all’elettorato, al tanto decantato popolo. In questo modo Salvini evita di sembrare il classico politico di Palazzo Chigi: non veste dolcevita in cachemire, ma delle felpe; non mangia piatti ricercati, ma la pizza del forno a legna. Simili rapporti gregari sono possibili perché in un mondo segnato dalla morte delle ideologie è facile smarrirsi: l’individuo si sente sempre più solo, abbandonato dalle grandi narrazioni del secolo breve, che avevano l’unico pregio di intessere una trama di senso nella vita del singolo.