Se dovessi immaginare la me del futuro che davanti a un caminetto racconta ai suoi nipoti com’erano gli anni Venti del Duemila, non direi loro della pandemia, del riscaldamento globale, del recovery fund – tutte cose che sono certa saranno ancora centrali nel dibattito del 2071 – ma di un sentimento che anima ogni giornata qualsiasi del presente: le ossessioni linguistiche. Se l’inizio del Ventesimo secolo in filosofia viene considerato l’inizio del “linguistic turn”, i primi due decenni del Ventunesimo vengono considerati da alcuni come quelli del “linguistic double pike” – doppio carpiato – dal momento che qualsiasi tema di attualità si dibatte partendo dalle parole, dal modo in cui le diciamo, da quante ne vengono dette ma soprattutto – e questa è la parte più snervante e ossessiva – da quelle che non possono più essere dette.

Fino a qualche tempo fa avevo le idee abbastanza chiare sullo stato dell’arte per quanto riguarda la libertà d’espressione, ma da quando si usa abitualmente la parola “dittatura” per descrivere un trend su Twitter e da quando si sente usare l’espressione “cancel culture” in modo quasi del tutto casuale – completamente slegato dal suo senso originario – che la porta fino a bizzarri parallelismi con i roghi nazisti, comincio a dubitare anche io di ciò che credevo di capire. L’era dei social network, del commento perenne, dell’opinione personale a tutti i costi ha dato una spinta epocale al linguaggio; sta di fatto che alcune frasi e alcune parole rimbalzano quotidianamente nella nostra vita, perdendo spesso il senso che avevano all’origine o venendo ripetute fino allo sfinimento. Tante parole oggi rimbalzano tra le pareti del dibattito pubblico come palline in un campo di squash, dove però a subire i colpi del bolide impazzito sono le nostre orecchie e i nostri occhi; un giorno le subiamo, un giorno siamo noi a fomentare.

Tanto è densa l’ossessione per il simbolo che Matteo Salvini cambia mascherina ogni settimana aggiungendoci sopra una scritta nuova in base al tema del momento: una volta c’è la foto di Paolo Borsellino, una volta c’è scritto a caratteri cubitali “No coprifuoco” – interessante che esistano anche dei remix lo-fi del leader della Lega che elenca nomi e parole. È un po’ come se, nell’era del marketing e delle marchette, anche il discorso pubblico necessitasse della sua brandizzazione, apponendo etichette – o tag, per usare sempre un termine più social – su qualsiasi tema: il politicamente corretto, il buonismo, il vittimismo, la libertà, la dittatura, il gender, la parità, l’inclusività. Tra tutte queste infinite espressioni che, a conti fatti, servono giusto come benzina per l’algoritmo, indicizzando ogni frammento possibile di dibattito che salta all’occhio, ce n’è una che trovo particolarmente stupida. La trovo stupida non perché sia contraria alla mia opinione o perché affermi qualcosa che non mi piace, ma perché ci trovo dentro una fallacia epistemica che avvilisce il senso di secoli di studi. La frase in questione è “Questo oggi non si potrebbe più fare” usata in riferimento all’arte, a un film, a una canzone, a una battuta, a qualsiasi prodotto culturale in circolazione nella storia dell’uomo che, stando a chi usa questo vezzo retorico, oggi non potrebbe esistere.

L’intento di questo genere di frasi è di sottolineare quanto siamo apparentemente caduti in basso con il politicamente corretto, ma basterebbe un minimo di infarinatura di critica e filologia per sapere che questa frase non ha senso. Il fine di queste affermazioni è chiaramente quello di denunciare un presunto stato di censura che affliggerebbe il mondo occidentale e che, stando a questa formulazione, in un altro momento invece non esisteva. Come se, per una strana operazione di revisionismo storico misto a nostalgia del tempo che fu, improvvisamente si perdesse di vista il fatto che nel nostro Paese, per esempio, anni e anni di Democrazia cristiana hanno portato addirittura alla ridefinizione del canone cinematografico nostrano proprio per non far dire ai registi neorealisti qualcosa che al momento era meglio non dire – i famosi panni sporchi che si lavano in famiglia. Affermare che qualcosa oggi non si può dire in un momento storico in cui i pulpiti da cui urlare la propria opinione si sono moltiplicati – e che, in alcuni casi, stando alle norme e alle policy dei social network, entità private, alle volte vengono rimossi o limitati – dovrebbe far vergognare chiunque pensi di vincere un’arringa portando questa pseudo arma retorica in campo.

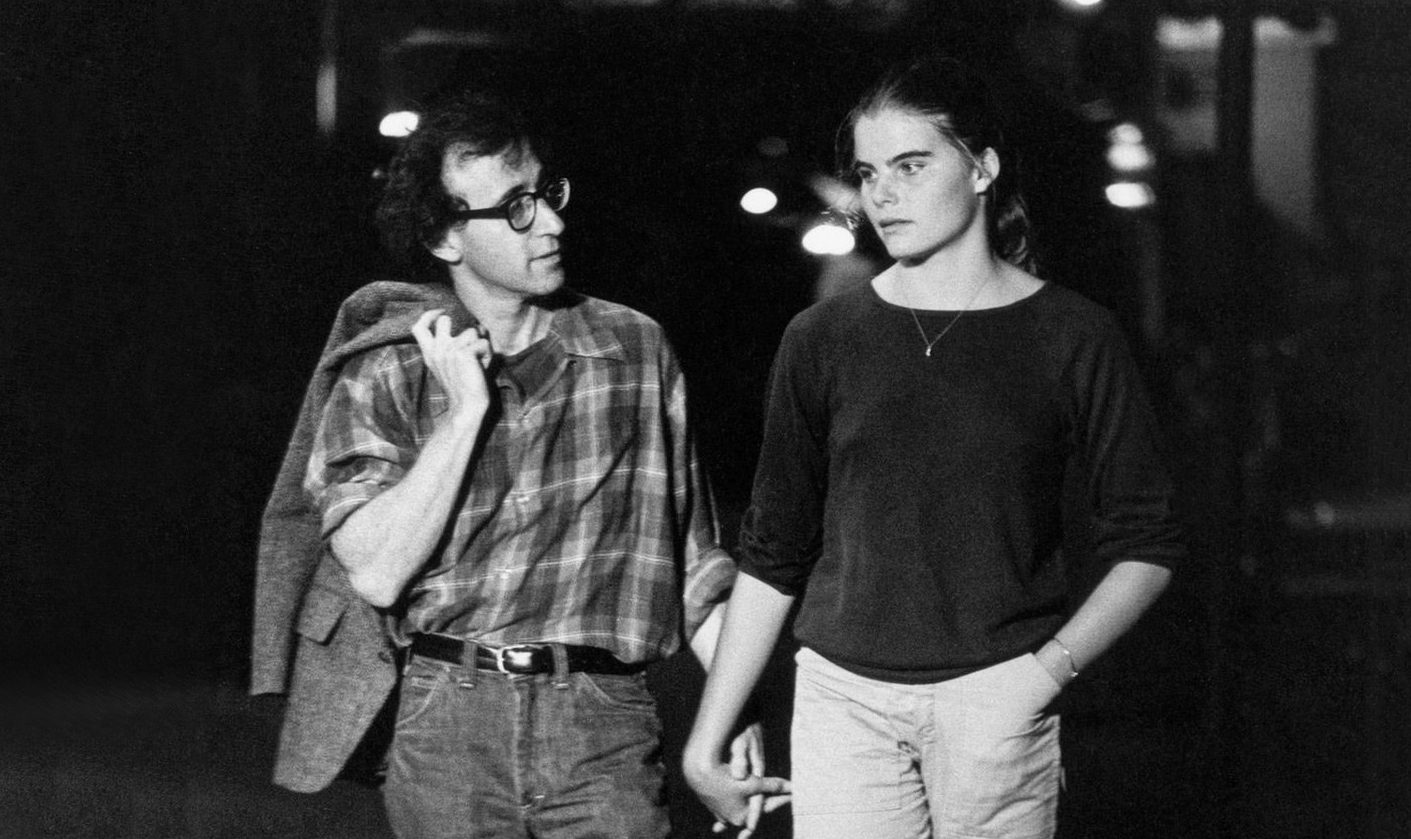

Qualsiasi opera parte dal presupposto che c’è un essere umano ad averla concepita, e qualsiasi essere umano è a sua volta immerso in un contesto che non può non essere tenuto in conto per capire da dove vengono le parole, le storie e le idee con cui riempie la sua scrittura. Prendiamo per esempio un film come Manhattan di Woody Allen, un regista che molto spesso viene utilizzato come capro espiatorio sia da progressisti che da conservatori per il dibattito culturale presente e per l’annosa questione dell’artista che si separa dall’opera d’arte. L’attrice protagonista del film, Mariel Hemingway, ha dichiarato di recente che un film come Manhattan oggi non si potrebbe più fare, perché non esiste più ciò che raccontava Allen, e ciò che racconta un artista nella sua opera, per quanto astratto, simbolico, metaforico o fantasioso è la conseguenza diretta e immediata di ciò che lo circonda. Ciò da un lato vuol dire che possiamo sempre guardare oggi Manhattan immedesimandoci o magari invece senza comprendere cosa volesse dirci Allen, e dall’altro che applicare parametri di giudizio contemporanei limita l’interpretazione di un’opera in modo miope.

Ci sono volumi e volumi di critica letteraria – nello specifico quella marxista, con pensatori come Gramsci, Lukács, Eagleton, Williams, Jameson, Galvano della Volpe, giusto per citare i più noti di questa corrente – che hanno rivoluzionato il modo in cui analizziamo e comprendiamo le opere d’arte della nostra storia e la loro riflessione può essere applicata su qualsiasi prodotto artistico, sia che si tratti di un’opera teatrale del Seicento che di un cinepanettone uscito negli anni Ottanta, entrambi zeppi di elementi del milieu in cui sono stati concepiti. Questa impostazione teorica, oltre a essere un strumento di esegesi che dà una visione molto più ampia e completa del mondo in cui qualcosa viene ideato e poi creato, rende possibile un tipo di interpretazione che va ben oltre un metro di giudizio del banale “Cosa si può e cosa non si può più fare” perché consente di capire il perché una certa opera ha preso forma in quel preciso momento storico.

Il discorso dell’analisi culturale, anche in forma retroattiva, dunque, piuttosto che ricadere in una sterile affermazione pretestuosa che vuole sottolineare uno stato di cambiamento ostile che ci trasforma tutti in banali laudator temporis acti – ossia tromboni con la retromania – dovrebbe concentrarsi su quali sono i cambiamenti del presente che rendono il contesto di oggi un luogo diverso da quello che poteva essere, per esempio, l’Italia di un film come Amore mio aiutami in cui, senza troppi problemi, Alberto Sordi prende a ceffoni Monica Vitti facendola rotolare giù dalle dune di sabbia. La lettura critica contemporanea di un film degli anni Sessanta ha sicuramente tutto il diritto di individuare i cambiamenti e le differenze che ci potevano essere nella visione della relazione tra marito e moglie, ma se da un lato oggi i detrattori del cosiddetto “politicamente corretto” rimpiangono che una rappresentazione simile verrebbe considerata in maniera molto più problematica e magari eliminata, bisogna anche stare attenti a non cadere nella trappola del desiderio di epurazione del “male” da qualsiasi forma di racconto. Il primo romanzo della storia, per fare un esempio più lontano ma anche più emblematico, viene considerato Robinson Crusoe, un libro in cui un uomo bianco colonizza un’isola e tratta un indigeno come uno schiavo chiamandolo Venerdì, una metafora perfetta del modo in cui si percepivano gli inglesi nel Diciottesimo secolo e soprattutto nel modo in cui volevano rappresentarsi. Mi sembra a dir poco ovvio che oggi un libro del genere non potrebbe essere scritto, e non tanto perché non troverebbe editore – cosa che dipenderebbe semmai dalla prospettiva di profitto che una casa editrice oggi può pensare di trovare in un’opera simile – ma perché è stato quel momento specifico, quel contesto, quel periodo a fare sì che Daniel Defoe inventasse quella storia.

Se l’arte del presente non ci appaga, se le cose che vediamo e sentiamo sembrano poco stimolanti o viziate da un eccesso di attenzione per l’impatto mediatico che avranno, più che il loro reale valore artistico, dobbiamo andare a cercare le cause nella realtà, non nel passato né in qualche entità astratta che vizia i discorsi contemporanei. Piuttosto che utilizzare frasi prive di significato che hanno il solo effetto di accrescere la rabbia e l’acrimonia di un dibattito che ormai ha il solo senso di ingolfare ulteriormente l’algoritmo tenendoci bloccati a litigare su Biancaneve e la censura, dovremmo cercare di disinnescare certi meccanismi retorici che appiattiscono il discorso culturale. Il processo della ricerca del valore dell’arte non può fermarsi alla banalità di analisi sterili da qualsiasi punto di vista, sia da parte di chi lamenta la mancanza di libertà, sia da chi invece rivendica grandi progressi dove magari c’è solo una buona, in certi casi ottima, operazione di marketing. E il valore non si trova appiccicando parole e frasi fatte su temi e concetti profondi, nonostante questi funzionino bene per gli hashtag e siano diversivi molto allettanti da utilizzare in un presente in cui l’attenzione cade subito e siamo tutti bramosi di assaporare presto una nuova polemica.