“La mia generazione ha perso”, cantava Gaber nel brano del 2001 “La razza in estinzione”. Una canzone aspra che metteva in luce chi “ha visto migliaia di ragazzi pronti a tutto che stavano cercando, magari con un po’ di presunzione, di cambiare il mondo”, arrivando infine alla sconfitta. Sul campo, perché dal Sessantotto agli anni di piombo, passando per le lotte sociali e civili, ci si è scontrati con dei nemici, a volte contro se stessi, e spesso le due cose coincidevano. La mia generazione – quella dei trentenni disorientati in un deserto di precarietà, con una voragine di rappresentanza e senza appigli ideologici su cui poter fare affidamento – non può nemmeno dire di aver perso, perché per certi aspetti non le è nemmeno stato concesso il diritto di combattere.

È una consuetudine storica quella di criticare le generazioni precedenti per giustificare le lacune della propria. In questo caso, però, non è una lotta intestina con i figli a incolpare ciecamente i padri e nemmeno un atto di deresponsabilizzazione. Prima di qualsiasi forma di autocritica, che è comunque necessaria, non si può che constatare come il mondo che abbiamo preso in eredità sia stato prosciugato da una vacuità culturale che ha tradito il concetto di lotta di classe nel momento stesso in cui ci si è accorti che non si stava cambiando il sistema, si stava entrando nel sistema, dissipando quel fermento di rivolta e di controcultura che è passato dalla summer of love all’inverno della disillusione collettiva, fino a rendere endemica la rassegnazione. Questa sorta di difetto culturale è legata a una metamorfosi che ha risparmiato pochi esemplari della generazione passata. I sessantottini, barricaderi da piazza, i cripto-rivoluzionari, si sono trasformati in tutto quello che volevano contrastare: dei perfetti borghesi. Intrappolati nel loro solipsismo, invece di apparecchiare il mondo per le generazioni future hanno ceduto alla società di plastica degli anni Ottanta, dove lo sfarzo non era rappresentato solo dai rivoluzionari tramutati in maschere del capitalismo, ma da un’estensione politica che ha puntato al tutto-e-subito per soddisfare la propria bulimia economica, sociale, civile. E così sono arrivati i pensionamenti allegri, il mantenimento dello status quo, l’appiattimento culturale e uno sperpero di denaro che ha fatto schizzare il debito pubblico che “tanto avrebbero pagato le generazioni future”. Cioè noi.

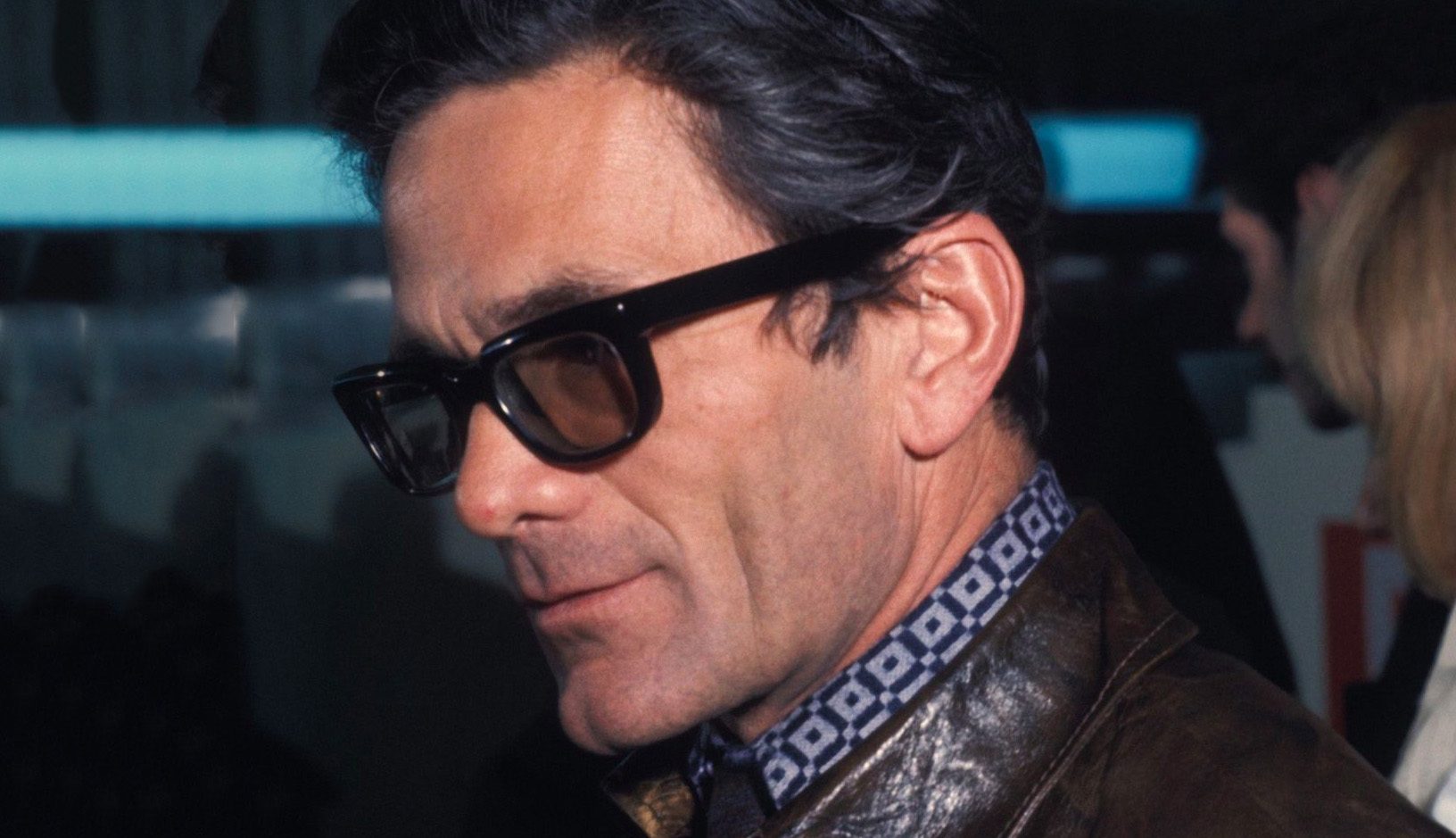

Lo stesso Gaber, nella canzone sopracitata, ammetteva di essere intransigente con i giovani, di fregarsene delle nuove mode e trasgressioni, definendo “un’idiozia” la cultura per le masse. C’erano anche venature nichiliste, come nel verso “non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia”. Non era un’invettiva contro il presente, ma contro quel “sé” che non è effettivamente riuscito a cambiare il mondo. Eppure la sua generazione ha trovato i mezzi per scendere in campo, un’aderenza identitaria che oggi non possediamo. Un trentenne all’epoca aveva delle stelle polari da seguire, dei modelli di riferimento su cui poter contare. Il dibattito era una faccenda serissima e non un espediente per creare uno show: c’erano Sciascia e Calvino che duellavano a suon di articoli sui quotidiani; Pasolini che poteva permettersi di profanare qualsiasi ortodossia in quanto uomo libero; politici che, nel bene e nel male, indicavano una direzione, più che seguirne una in base alla convenienza elettorale. Noi contemporanei trentenni di sinistra siamo cresciuti senza un Berlinguer e quelli di destra si sono dovuti accontentare di un ventennio di Berlusconi e della politica da influencer di Salvini e Meloni. Orfani politici i primi e accondiscendenti i secondi, abbiamo percepito la lotta politica come un rimando a tempi che furono, la fotografia ingiallita di qualcosa che non abbiamo mai potuto toccare con mano. E non soltanto perché nessuno ci ha insegnato a farlo, ma perché non abbiamo avuto il terreno su cui attuarla. Era occupato dai sepolcri imbiancati che ancora rivendicavano – a differenza di Gaber – un’egemonia delle macerie.

E così gli sconfitti di allora si sono scagliati contro i giovani a cui avrebbero dovuto lasciare il campo. Siamo stati definiti dei bamboccioni perché non potevamo permetterci un’indipendenza economica o perché rifiutavamo lavori con paghe umilianti. Siamo rimasti in attesa che loro si schiodassero dalle postazioni di potere, che ci lasciassero spazio, aspettando invano. Certo, avremmo potuto prendercele, ma viviamo ancora nel mondo dei nostri padri, non nel nostro. Un mondo consegnato all’incuria, con i giovani che scendono in piazza per la salvaguardia dell’ambiente e i residuati bellici a negare i cambiamenti climatici e i danni arrecati al pianeta. Ogni nuova figura è stata svilita sul nascere, ridicolizzata anche solo per questioni anagrafiche. Così, Greta Thunberg è stata dipinta come una bambina visionaria o una “gretina”; i giovani contestatori all’interno dei principali partiti sono stati fatti fuori dalle liste – perché elettoralmente è più utile un Casini che una Pini; ed è stata costruita la narrazione di una generazione passiva. Forse aveva ragione Michele Serra a considerarci “gli sdraiati”, ma è solo perché quando tentiamo di alzarci ci sono ancora troppe mani a tenerci con la testa sul divano.

Può sembrare un piagnisteo per giustificare un’apatia di massa, un mezzo per lavarsene le mani e incolpare bersagli facilmente attaccabili. Eppure, il nostro vuoto rappresentativo è un dato di fatto. Non abbiamo mai avuto un ponte con le istituzioni che potesse genuinamente farci sentire l’ardore del coinvolgimento. Io sono maggiorenne dal 2006 e mai una volta ho avuto l’onore di presentarmi alle urne e votare per qualcuno: l’ho sempre fatto per non far vincere gli altri. Nessun trentenne di sinistra ha provato una sfavillante sensazione di entusiasmo nel dover votare per Renzi o per Letta e anche quando sono sbucate all’orizzonte nuove figure siamo stati perennemente traditi. La nostra è una rabbia latente, perché non possiamo più credere a nessuno. Ci siamo emozionati per gli stivali infangati di Soumahoro e, nel giro di qualche mese, abbiamo chinato di nuovo la testa di fronte a ciò che nascondevano. Abbiamo fatto il giro delle sette chiese cercando un partito di sinistra diverso, ma ogni creatura aveva la sua macchia. I nostri punti di riferimento culturali hanno disatteso le nostre aspettative in relazione ai fenomeni della contemporaneità e in ogni caso rientravano nella categoria degli sconfitti, non appartenevano alla nostra generazione, quella che sforna più opinionisti e tuttologi che intellettuali.

Andrea Zanzotto, uno dei poeti italiani più rappresentativi del Novecento, nell’ultima intervista prima di morire ammise: “Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è”. Dovremmo interpretare queste parole di Zanotto come un monito. Cosa saremo in grado di lasciare ai nostri nipoti (sempre che ne avremo, dato che spesso scegliamo di non fare figli per le ragioni di cui sopra)? È vero che viviamo nella precarietà, nell’affanno economico e identitario, ma siamo anche pervasi da una coltre di sonnolenza, come se accettassimo passivamente una situazione che ci è stata imposta, ma che non intendiamo rovesciare. È un po’ il vittimismo di noi scollegati: ci lamentiamo e pensiamo di aver dato il nostro contributo alla società con un post sui social, senza però agire mai più concretamente. È più un armiamoci-e-partite, un modo per far sentire la nostra indignazione, ma delegare a un ipotetico Altro il compito di cambiare il mondo. Probabilmente non ci riusciremmo lo stesso, come non ci sono riusciti i nostri padri, ma l’ignavia dei vinti è spesso più dannosa del cinismo dei carnefici.

Un altro paradosso è che viviamo in un’epoca dove in teoria avremmo tutti gli strumenti per poter ambire al benessere: nuove tecnologie, progressi medici che hanno fatto alzare notevolmente l’aspettativa di vita, alfabetizzazione che cresce decennio dopo decennio, mezzi di intrattenimento e di informazione garantiti a tutti. Eppure non bastano le armi a disposizione se a essere tossici sono gli ambienti che ci circondano e, soprattutto, la mentalità ancora arroccata agli ultimi respiri di un Novecento che non vuole soccombere, portandosi dietro tutta la sua roba verghiana e gli strascichi dell’anacronismo. Cosa se ne fa un giovane di una lampadina se vaga smarrito in una landa desolata? Ha la tecnologia della luce, ma è ugualmente in un buio culturale. Cosa se ne fa del fuoco Prometeo se non riesce a sbrinarsi e conserva le stalattiti di ghiaccio su tutto il corpo? Forse arriverà il momento del nostro risveglio o di un passaggio di consegne. Una folgorazione auspicata, ma siamo ancora tutti Saulo perché non abbiamo trovato la nostra via di Damasco. E se i nostri padri non possono indicarcela, dobbiamo accettare il fatto di trovarla da soli, anche se siamo scollegati, in un mondo che ancora non ci appartiene perché fatto a immagine e somiglianza di chi ci ha preceduto.