Il dibattito storico statunitense sulla questione razziale resta aperto, infiammandosi periodicamente. L’ultima scintilla è stata una dichiarazione di Kanye West ai microfoni di TMZ: “Abbiamo avuto 400 anni di schiavitù? 400 anni? A me sembra una scelta.” Uno dei suoi tweet di rettifica ha poi peggiorato la situazione: “Ma certo che so che gli schiavi vennero messi in catene e caricati su una nave senza il loro consenso. Il mio punto è che sono rimasti tali anche dopo, anche quando i numeri erano dalla nostra parte, questo vuol dire essere mentalmente in schiavitù.” Posizione duramente criticata dai suoi stessi amici, a partire da Spike Lee e John Legend, che hanno cercato di fargli capire quanto fossero sbagliate le sue affermazioni. Gli schiavi afroamericani hanno infatti provato eccome a liberarsi dalle proprie catene, sia prima che dopo l’abolizione della schiavitù, quando queste sono diventate più sfumate e impalpabili.

La prima rivolta di schiavi avvenne il 6 aprile 1712 a New York, città che non abbondava in piantagioni, ma che utilizzava la manodopera nera nei lavori casalinghi, nell’artigianato e sulle banchine portuali. Fu proprio la comunanza tra gli schiavi e alcuni neri liberi a consentire l’organizzazione di una rivolta. Nella notte, venti persone armate di fucili, spade e asce diedero fuoco a un edificio a Broadway per poi uccidere i nove bianchi accorsi a spegnere l’incendio. Il governo coloniale rispose con una repressione durissima e arrestò 70 neri per rappresaglia: 27 vennero processati e 21 condannati. Vennero applicate delle restrizioni di movimento, tanto che non si poteva percorrere più di un chilometro e mezzo senza il permesso del padrone. L’uso delle armi fu reso illegale e furono proibiti gli assembramenti di più di 4 neri. Durante il periodo coloniale, però, l’aspetto razziale era ancora secondario: anche molti bianchi sceglievano infatti di essere messi in schiavitù per un periodo di tempo utile a saldare i propri eventuali debiti attraverso il lavoro manuale. Questa pratica cadde poi gradualmente in disuso e ad accelerarne la fine fu la guerra d’indipendenza delle Tredici Colonie avrebbero dato vita agli Stati Uniti d’America. Fu a quel punto che la questione razziale divenne determinante.

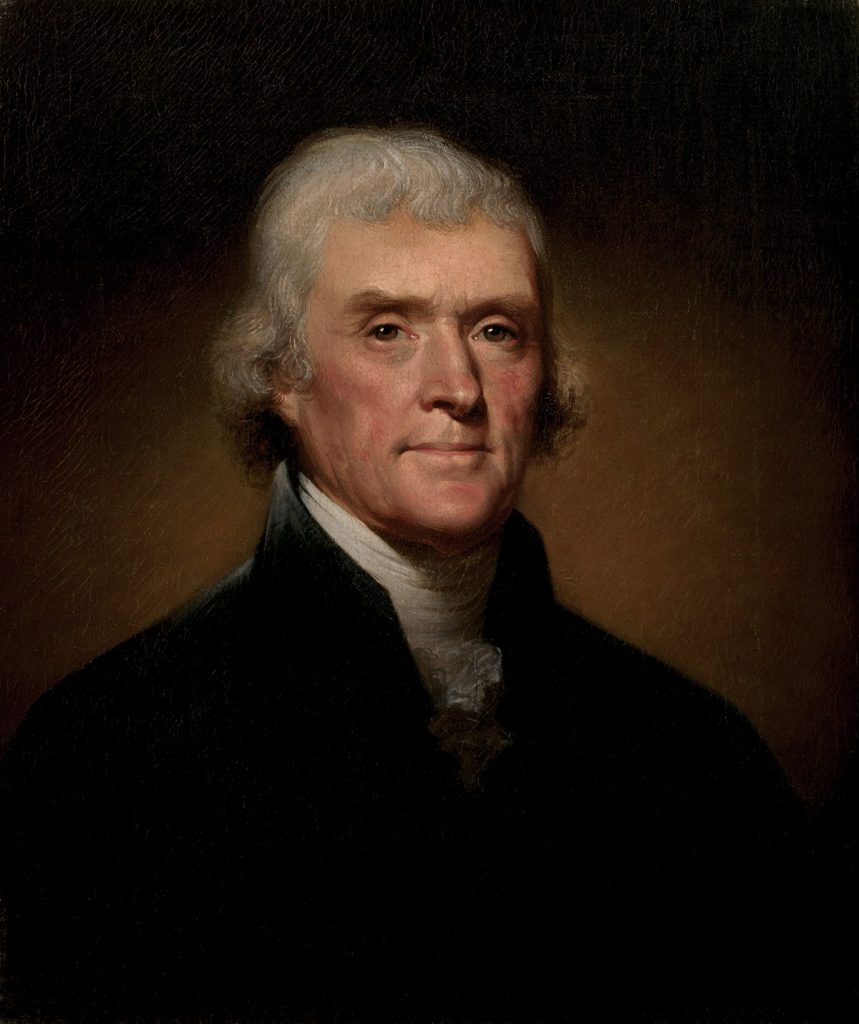

Delle Tredici Colonie, otto di esse consentivano la schiavitù all’interno dei propri confini. Per questo si decise, con la stesura della Costituzione, di rimandare la discussione sulla questione al 1807, vent’anni dopo la ratifica. Questo perché l’ultimo governatore coloniale della Virginia, Lord Dunmore, emise nel 1775 un proclama che offriva la libertà a tutti quegli schiavi che, fuggendo dal proprio padrone, avessero scelto di indossare un’uniforme britannica per aiutare l’esercito di Sua Maestà a schiacciare la rivolta. Cinquemila di loro entrarono nelle fila britanniche, ma si ottenne l’effetto opposto: tra i bianchi serpeggiò il terrore dell’insurrezione e il proclama venne definito “dannato, infernale e diabolico”. La questione razziale, uno dei miti fondanti dell’America, era stata lanciata. Nel dibattito pubblico, per quanto alcuni come il primo presidente statunitense George Washington definissero “indifendibile” la schiavitù”, altri come il suo segretario di Stato Thomas Jefferson pensavano invece che l’istituzione fosse un “Male necessario”, destinato a scomparire gradualmente con la crescita economica della Repubblica. In una lettera del 1805 scriveva: “Da una parte dobbiamo pensare alla Giustizia, dall’altra all’autoconservazione.” Ma negli anni successivi le cose non andarono come Jefferson sperava: se la schiavitù scomparve al Nord, al Sud continuò a prosperare, fino a diventare ineliminabile.

Il “male necessario” di Jefferson si trasformò gradualmente nel “bene positivo” promosso dal leader informale dei sudisti, il senatore del South Carolina John Calhoun. Forti di questa concezione, i piantatori di cotone del Sud, fornitori dei telai industriali operativi in Gran Bretagna e Francia, impiegarono un numero sempre maggiore di schiavi. Questi non venivano più dall’Africa – la tratta atlantica era stata proibita nel 1807 – ma dagli stati contigui al Nord libero, come Virginia e Maryland, che rifornivano l’economia in crescita delle piantagioni del Delta del Mississippi. Il cotone divenne uno dei prodotti di punta dell’economia del Sud, il cui alto margine di profitto era sostenuto dal costante approvvigionamento di schiavi. Si venne così a creare una frattura sempre più insanabile rispetto alla parte settentrionale del Paese, dove regnava un mix di preoccupazione pragmatica per il potere degli schiavisti al Congresso e di genuino umanitarismo di matrice cristiana. Tensione che raggiunse l’apice con l’elezione nel 1860 del repubblicano Abraham Lincoln, il primo presidente che definì la schiavitù come “furto di lavoro”.

Gli Stati del Sud videro nella sua salita al potere una seria minaccia alla loro “peculiare istituzione” e decisero di fondare gli Stati Confederati d’America, con l’obiettivo esplicito di difendere la schiavitù. La guerra di secessione che seguì non vide un vantaggio istantaneo degli Stati del Nord e Lincoln, che pure non voleva abolire la schiavitù, ma solo limitarne l’espansione, corse ai ripari. La questione venne così presentata come il principale motivo di conflitto, e il presidente usò i suoi poteri per emettere un ordine esecutivo che in tempo di guerra liberava tutti gli schiavi detenuti dai traditori dell’Unione. C’è però una puntualizzazione da fare: quattro stati schiavisti – Missouri, Kentucky, Maryland e Delaware – decisero di rimanere fedeli al governo di Washington, finendo per essere esonerati dal proclama. Fu solo con le fasi finale della guerra che si arrivò a una completa abolizione della schiavitù, attraverso un difficile passaggio congressuale del tredicesimo emendamento costituzionale.

Altri due emendamenti, il quattordicesimo e il quindicesimo, diedero agli afroamericani rispettivamente l’uguaglianza di fronte alla legge e il diritto di voto. Questi rimasero, ma valsero poco di fronte ai tentativi sudisti di limitare il più possibile lo status dei neri. Nel 1876, in una discussa elezione presidenziale, il partito democratico, all’epoca conservatore e favorevole alla supremazia bianca, decise di concedere la vittoria ai repubblicani – la quarta consecutiva – approvando il risultato del voto comunicato dalla Louisiana, dal South Carolina e dalla Florida, nonostante ci fossero sospetti di brogli. Non si trattò di uno scambio gratuito, però: il partito chiese infatti il ritiro delle truppe federali e lo stop a ogni ingerenza nella vita politica degli Stati del Sud. Questo, in sintesi, voleva dire che i politici del Sud erano liberi di riportare i neri al loro posto. Con la loro perseveranza avevano vinto la partita.

Il Sud si impegnò a fondo affinché gli afroamericani non avessero il diritto di voto: le costituzioni dei singoli stati vennero riscritte così da potenziarne l’elemento discriminatorio. Le tensioni culminarono però il 10 novembre 1898 con l’unico colpo di stato della storia americana, quando la milizia razzista delle Red Shirts assaltò il palazzo del sindaco repubblicano, eletto grazie al voto di una coalizione di neri e di bianchi poveri, e bruciò il principale quotidiano nero della città, il Daily Record. Almeno un centinaio di afroamericani vennero assassinati dai paramilitari, mentre altri duemila fuggirono dalle violenze nei giorni seguenti. Si cercò poi di giungere ad accordi con alcune prominenti personalità della comunità afroamericana, per limitarne ulteriormente il diritto di voto: in Georgia l’élite bianca stipulò un patto con Booker T. Washington, leader informale dei neri, nonché fondatore e presidente del Tuskegee Institute, la prima università del Paese aperta agli ex schiavi e ai loro figli. L’intesa venne firmata nel 1895 ad Atlanta: in cambio della rinuncia al diritto di voto e dell’istituzione della segregazione razziale, veniva assicurato ai neri l’accesso a scuole e università oltre alla garanzia di un equo processo e la fine delle violenze quotidiane. Nessuna di queste condizioni fu poi rispettata.

Le violenze proseguirono infatti anche nei primi due decenni del Novecento, mentre il termine “linciaggio” entrava nel lessico nazionale, per descrivere la brutale uccisione di neri da parte di folle inferocite, per motivi futili o inventati. In tutto il Paese si diffondeva una nuova narrazione, quella della cosiddetta Lost Cause, tesa alla completa riabilitazione dei confederati. Una visione ribaltata della guerra civile, in cui i sudisti diventavano benevoli filosofi paternalisti. Uomini costretti a tenere i neri in schiavitù solo per il loro bene e a difendere con le armi le proprie prerogative dalle prepotenze di un Nord industriale e senz’anima. Sempre secondo questa prospettiva, l’uccisione del presidente Lincoln – erroneamente visto come un conciliatore – innescò un processo in cui i nordisti iniziarono un’epoca di brutale dominio del Sud con l’ausilio di alcuni esponenti politici neri, visti come maleducati, ignoranti e predatori sessuali delle indifese donne bianche del Sud, vittime di stupri e violenze. Solo l’opera salvifica del Ku Klux Klan fece cessare le violenze in modo incruento, solo perché i neri erano spaventati dai loro cappucci. Questa visione si impose anche in un film di grande successo degli anni ’30, Via Col Vento. I sudisti avevano perso la guerra, ma avevano vinto il dopoguerra.

Fu soltanto quando i neri iniziarono a emigrare verso il Nord, in quegli stessi anni, che si seppe davvero come stessero le cose nel Sud, anche grazie a canzoni come Strange Fruit di Billie Holiday. La nazione riprese così coscienza del fenomeno della segregazione razziale, e mentre la “peculiare istituzione” si avviava verso un lento declino. Un musicista come Kanye West tutto questo dovrebbe saperlo. Soprattutto perché la musica svolse un ruolo fondamentale nella presa di coscienza collettiva di una questione che, in forme più subdole e velate, continua ancora oggi.