Ci sono opere che sembrano appartenere a un altro tempo, eppure arrivano nel presente con la forza di un’apparizione. Orfeo, il film d’esordio di Virgilio Villoresi tratto da Poema a fumetti di Dino Buzzati e presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, è una di queste. Non si limita a trasporre quello che oggi chiameremmo il graphic novel del grande autore milanese – pubblicato nel 1969 e considerato la prima opera italiana di questo genere – ma la attraversa, la abita e la reinventa, restituendo allo spettatore un’esperienza sensoriale e simbolica totale. In programma al Cinema Godard di Fondazione Prada a Milano il 24 ottobre con una conversazione col regista, Orfeo è un film che rifiuta le logiche della narrazione convenzionale per assumere la forma instabile e ipnotica del sogno. È un esperimento, ma anche un gesto d’amore verso un immaginario che appartiene tanto alla cultura alta quanto a quella popolare, dove convivono mitologia classica, surrealismo, artigianato cinematografico e malinconia moderna.

Buzzati aveva ambientato il suo poema nella Milano della fine degli anni Sessanta, tra jazz club e ville abbandonate, trasformando il mito di Orfeo ed Euridice in una riflessione esistenziale sul tempo, l’eros, la morte e la memoria. Villoresi raccoglie questa eredità e la traduce nel linguaggio del cinema analogico, mescolando stop-motion, scenografie costruite a mano e illusioni ottiche. Il risultato è un’opera sospesa tra il visibile e l’invisibile, che interroga lo spettatore più che spiegargli, lo accompagna in un altrove dove ogni immagine è soglia, ogni oggetto una possibile chiave. Qui emerge una delle caratteristiche più tipiche di Buzzati, maestro nell’evocare questi momenti in cui tutto è normale e niente lo è. In Orfeo questo principio si trasforma in immagine cinematografica, in sequenze in cui l’ordinario diventa straniante e il reale si dissolve lentamente nel sogno.

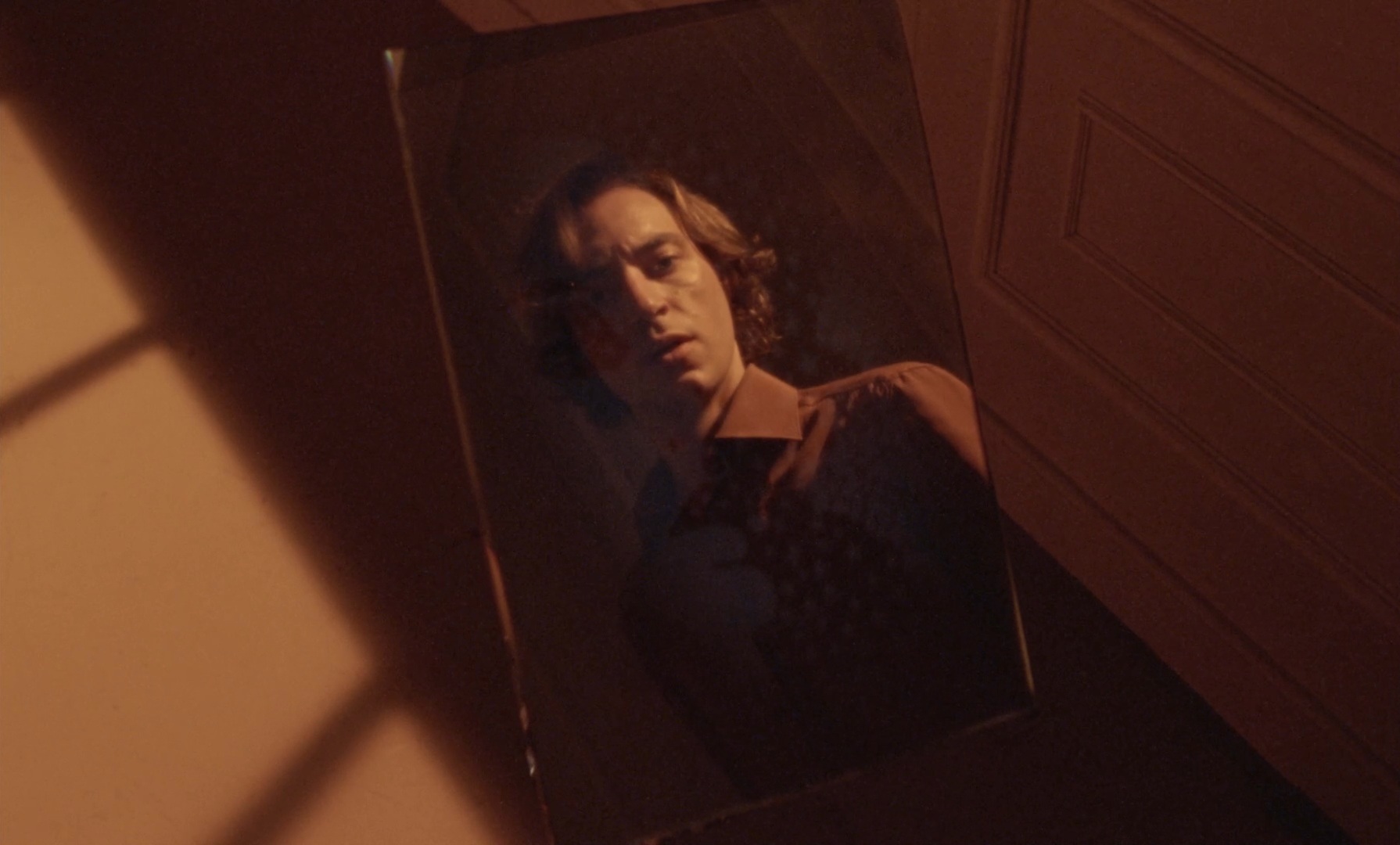

Il protagonista, interpretato da Luca Vergoni, è un pianista solitario che insegue l’amata Eura (Giulia Maenza) oltre la soglia della realtà, in un aldilà abitato da figure enigmatiche: l’Uomo Verde, la cerimoniera Trudy, creature danzanti e una Giacca animata in stop-motion, guardiana inquieta dei confini tra vita e morte. È una discesa agli inferi in piena regola, ma filtrata attraverso la lente “artigianale” di Villoresi, che sembra appartenere più alla scuola di Méliès che al cinema contemporaneo. Le scenografie, costruite nello studio Fantasmagoria a Milano, trasformano lo spazio in un teatro mentale, in cui animazione e attori reali coesistono senza interventi digitali, in un equilibrio fragile e magnetico. In questo senso, quello descritto e attivato da Buzzati è proprio questo intimo scoprirsi della realtà nella sua dimensione più rarefatta, e Villoresi sembra tradurre tale scoperta in un linguaggio di luci, ombre e corpi sospesi.

Villoresi è infatti un regista e artista visivo che unisce cinema e animazione in un linguaggio del tutto personale. Il suo lavoro nasce da un dialogo profondo con le avanguardie storiche, il cinema sperimentale e l’animazione d’autore, con riferimenti che spaziano da Maya Deren a Kenneth Anger, da Patrick Bokanowski a Jan Lenica, da Jean Cocteau a Paolo Gioli. Nel 2005 ha realizzato il suo primo cortometraggio, Frigidaire, codiretto con Vivetta Ponti, e da allora ha sviluppato una ricerca visiva che privilegia la lavorazione manuale e le illusioni ottiche, rifiutando l’uso della CGI in favore di un’estetica tangibile e concreta, analogica. La scelta della pellicola 16mm è centrale: non solo per la texture materica che restituisce alle immagini, ma perché evoca un’epoca in cui il cinema era ancora uno spazio magico, capace di dare corpo ai sogni senza passare attraverso il filtro levigato – o meglio ancora, piallato – del digitale. Villoresi utilizza tecniche ottiche ottocentesche – come il vetro a 45° per creare apparizioni fantasmatiche – e integra vecchi filmati Super8 in sequenze di danza, fondendo passato e presente in un unico movimento fluido. Questo è un gesto politico e poetico allo stesso tempo: rivendicare il potere dell’artigianato in un’epoca di algoritmi e CGI.

Ancora, la solitudine dei personaggi di Buzzati riecheggia qui in ogni scena. Questa è una solitudine d’elezione, che ci riconnette a coloro che hanno avuto prima di noi e che in futuro avranno – non fosse che per un momento – la stessa rivelazione del nulla, e Orfeo attraversa questa condizione, sospeso tra ricordo e immaginazione. Nel film, il confine tra vita e morte non è una linea netta, ma una porta che si apre e si richiude: via Saterna, davanti alla villa abbandonata, è il punto di passaggio, ma anche il cuore simbolico della narrazione. Orfeo la attraversa per cercare Eura, ma in realtà intraprende un viaggio nella propria memoria e nel proprio desiderio, dove le immagini diventano strumenti per esplorare l’interiorità. È forse qui che Villoresi si avvicina maggiormente allo spirito buzzatiano: la morte come specchio della vita, l’aldilà come proiezione dell’inconscio. La città di Milano, come in molti racconti dello scrittore, diventa così un organismo vivo e ambiguo. Buzzati d’altronde mostra il suo rifiuto borghese, mettendo in crisi le basi stesse della società a partire dalla percezione degli spazi d’elezione di quella stessa borghesia meneghina, e anche in Orfeo gli spazi urbani e domestici nascondono misteri, leggende, enigmi, angosce, minacce, possibilità inattese.

L’estetica di Orfeo si muove in bilico tra surrealismo europeo e avanguardia cinematografica. Si intravedono gli echi di Cocteau – in particolare Orphée, del 1950 – nelle apparizioni speculari e nei passaggi tra i mondi, ma anche di Jan Švankmajer e Karel Zeman, nella stop-motion perturbante che anima giacche, scheletri e ragni. La costruzione di un universo coerente e straniante al tempo stesso richiama inoltre le sperimentazioni di certi cineasti underground americani, da Kenneth Anger a Jack Smith, che Villoresi stesso cita come suoi riferimenti. Il suo cinema è fatto di incastri, ritagli, velature, gesti precisi che creano meraviglia senza effetti spettacolari. In questa complessità visiva, emerge chiara la lezione di Buzzati: il quotidiano è solo un velo, e la vera realtà è quella sospesa, inquietante, che solo l’immaginazione può rivelare. Ma Orfeo non è solo un esercizio di stile: è anche una riflessione sul ruolo dell’arte di fronte alla perdita.

Come nel mito, Orfeo tenta di riportare in vita Eura attraverso la musica, ma il suo viaggio non è un semplice recupero: è un atto di accettazione. Il film si chiude con lui che, tornato alla realtà, suona per lei. La soglia, infatti, non può essere varcata due volte, ma ciò che rimane – memoria, arte, amore – diventa eterno proprio perché irrimediabilmente perduto. In questo senso, l’opera di Villoresi è profondamente contemporanea: parla di lutto e di immaginazione, di come affrontare ciò che scompare senza smettere di creare. La colonna sonora, firmata dal pianista e compositore Angelo Trabace, accompagna questo percorso con delicatezza e tensione, intrecciando musica classica, suggestioni jazz e melodie sospese. E anche la danza – reale e filmata, passata e presente – diventa un altro strumento narrativo: il corpo di Eura è al tempo stesso presenza viva e figura spettrale, come nella leggenda del cigno morente che intona il suo canto più bello prima della fine.

Orfeo è un film che ci chiede tempo. Non si lascia consumare rapidamente, ma va assaporato intimamente. È un’opera che si distingue nell’orizzonte del cinema italiano per la sua libertà formale e la sua radicale autarchia: un film che nasce e si costruisce interamente in studio, senza appoggiarsi a grandi produzioni o tecnologie spettacolari, ma alla forza di un immaginario personale e universale al tempo stesso, condiviso. In questo rappresenta un atto raro e prezioso, veramente vicino all’eredità di Buzzati e alla sua scrittura visionaria, capace di trasformare l’invisibile in esperienza viva, percepibile, traghettandolo a sua volta da un mondo a un altro.