Nel penultimo episodio della seconda stagione di Invincible, la serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, c’è una scena in cui si parla di animazione. Mark, il protagonista, chiede all’autore del suo fumetto preferito quando arriveranno le nuove puntate della serie animata. L’autore gli spiega che ci vuole tempo, che a volte, per evitare di spendere troppi soldi, si nascondono le bocche dei personaggi per non doverle animare mentre dicono qualcosa e che altre volte, invece, si preferisce prendere grandi porzioni di ambientazione, come saloni o centri commerciali, per avere una base neutrale, facile da disegnare, da usare come sfondo mentre in corso c’è un dialogo. Gli spiega pure che queste cose si fanno per avere più budget per scene più complesse, come quelle d’azione o di combattimento, e che a seconda dell’animatore lo stile può cambiare completamente.

Questo discorso, che è un ottimo modo per chi lavora a Invincible per comunicare con il proprio pubblico, mi ha fatto venire in mente un’altra cosa. Una scena di Evangelion, l’anime di Hideaki Anno, in cui, fondamentalmente, non succede niente. L’inquadratura è ferma su Shinji, il protagonista, e noi sentiamo i suoi pensieri. È disperato, e questa disperazione viene espressa sia dalla voce del doppiatore che dalla fissità della sequenza. All’inizio, quando ero più piccolo, credevo che questa fosse una scelta coraggiosa (e in parte lo era, e a breve ci arriverò); in realtà, però, si trattava di un modo per andare avanti con la storia senza investire troppe risorse (che, tra l’altro, cominciarono a scarseggiare piuttosto velocemente durante lo sviluppo di Evangelion).

L’animazione, insomma, presenta tantissimi limiti, soprattutto dal punto di vista economico, e non solo – come spesso si è portati a pensare – vantaggi. Un film animato può permettere al suo regista di ambientare la storia ovunque, in qualunque parte del mondo. Invincible, per esempio, si svolge in buona parte nello spazio (ed è una serie, non un film). Allo stesso tempo, però, può essere una sfida piuttosto difficile da superare, perché è importante riuscire a tenere insieme sia le aspirazioni artistiche che le possibilità effettive, in termini di budget e investimenti, di una produzione. In questo senso non è improprio parlare delle scelte di un autore definendole, come ho fatto poco fa, “coraggiose”.

Per tutti questi motivi, Il mio amico Robot di Pablo Berger, in sala con I Wonder Pictures, è un film incredibile. Fa molte delle cose che, di solito, proprio per risparmiare soldi e tempo, non si fanno nell’industria dell’animazione. E cerca di affidarsi quasi esclusivamente a tecniche tradizionali, come il disegno a mano. A parte la musica, che ricopre un ruolo fondamentale all’interno della storia e del racconto, non ci sono battute. Tutti i personaggi, infatti, non parlano. E se questo, da un punto di vista puramente produttivo, significa non aver bisogno di attori e doppiatori per la post-produzione, dall’altro vuol dire che le espressioni, i gesti, i primi piani e i particolari dei singoli personaggi saranno centrali all’interno della storia. E infatti non è un’esagerazione dire che Il mio amico Robot è costruito interamente sulle facce, sui movimenti, sulla posizione che i corpi assumono nello spazio e sull’abilità di Berger e della sua squadra nel soffermare l’attenzione della camera, e quindi l’attenzione dello spettatore, su ritagli ricchi di dettagli.

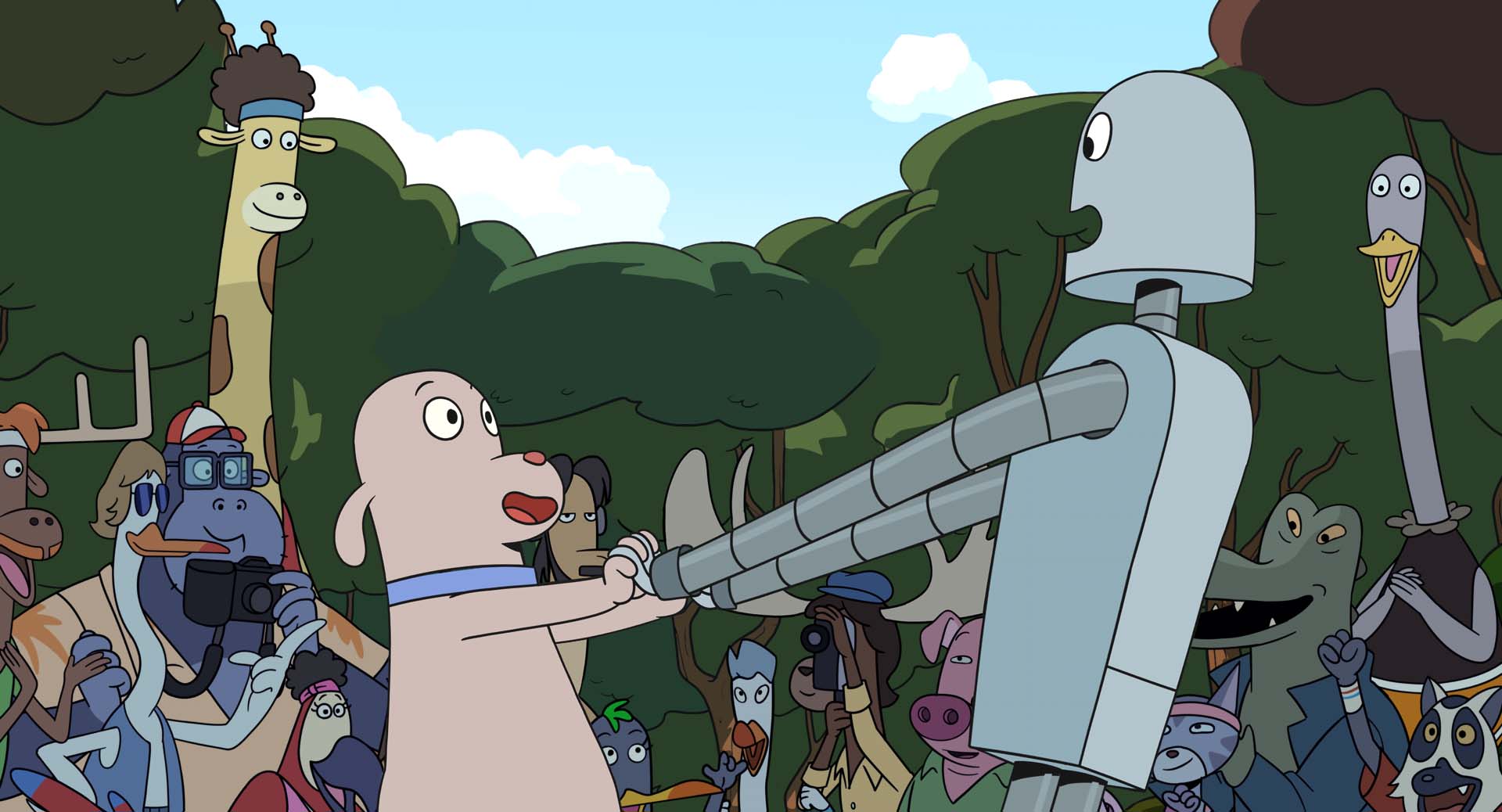

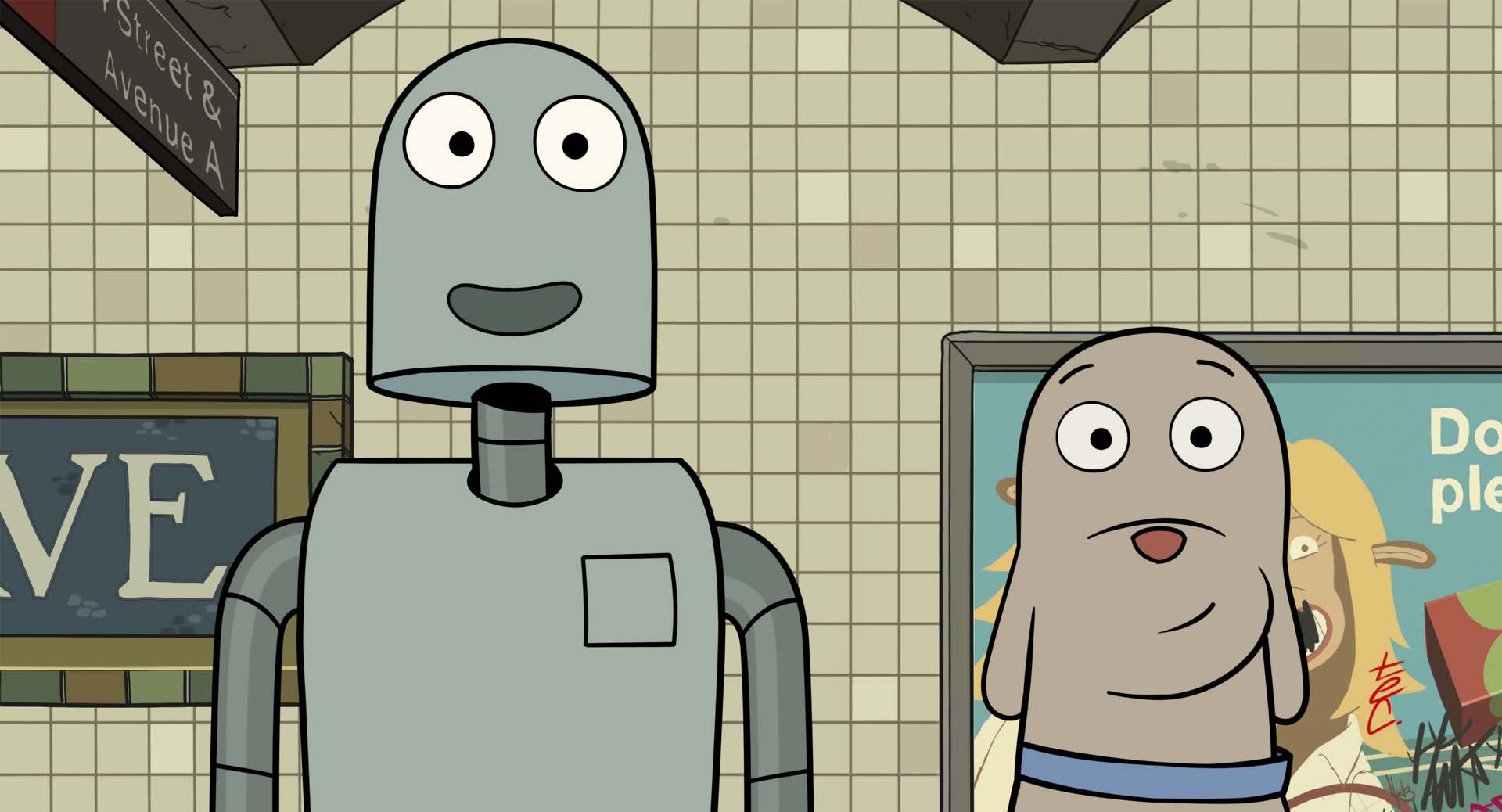

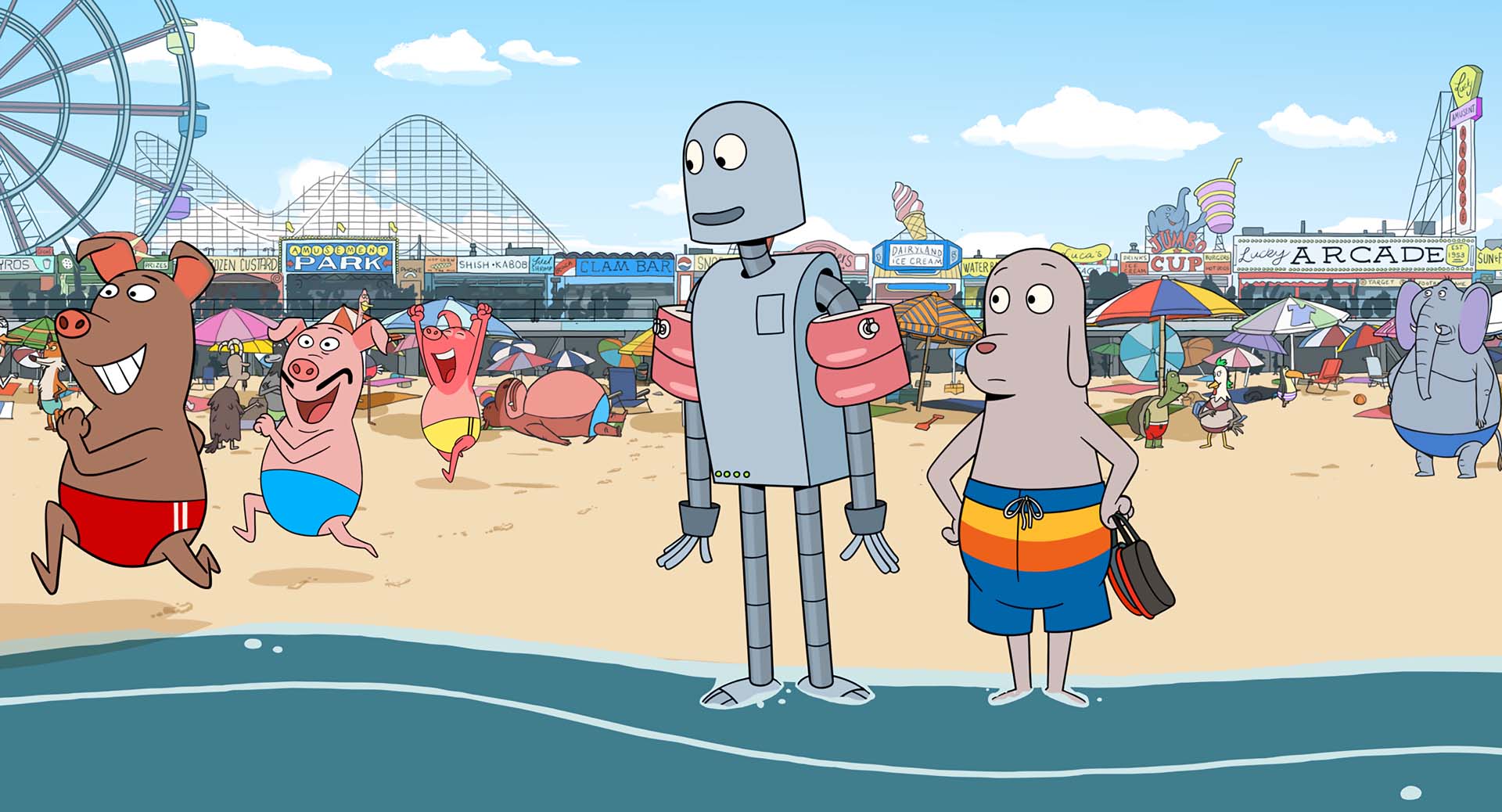

I due protagonisti del film sono un cane e un robot, rispettivamente ribattezzati come Dog e – indovinate – Robot. Entrambi, proprio per la loro natura, non comunicano in altro modo che scodinzolando o drizzando le orecchie (nel caso del cane) e usando la bocca, gli occhi e le braccia (nel caso del robot) per esprimere i loro sentimenti. Il racconto è ambientato a Manhattan, New York, intorno agli anni Ottanta. Più volte, nel corso del film, vediamo le Torri Gemelle. I quartieri della città sono vivi, pieni di persone e di oggetti, dalle auto abbandonate sui marciapiedi ai bidoni della spazzatura. E poi ci sono i colori, la luce, il modo in cui, così naturalmente, tutto sembra assumere una consistenza e uno spessore precisi. Da una parte i palazzi, con le loro maschere di mattoni e macchie di umidità, e i pali della luce, dritti ma non drittissimi, e dall’altra i negozi che sembrano le bocche fameliche di creature enormi, le spiagge brulicanti e le strade che si snodano seguendo uno schema articolato e solo apparentemente caotico.

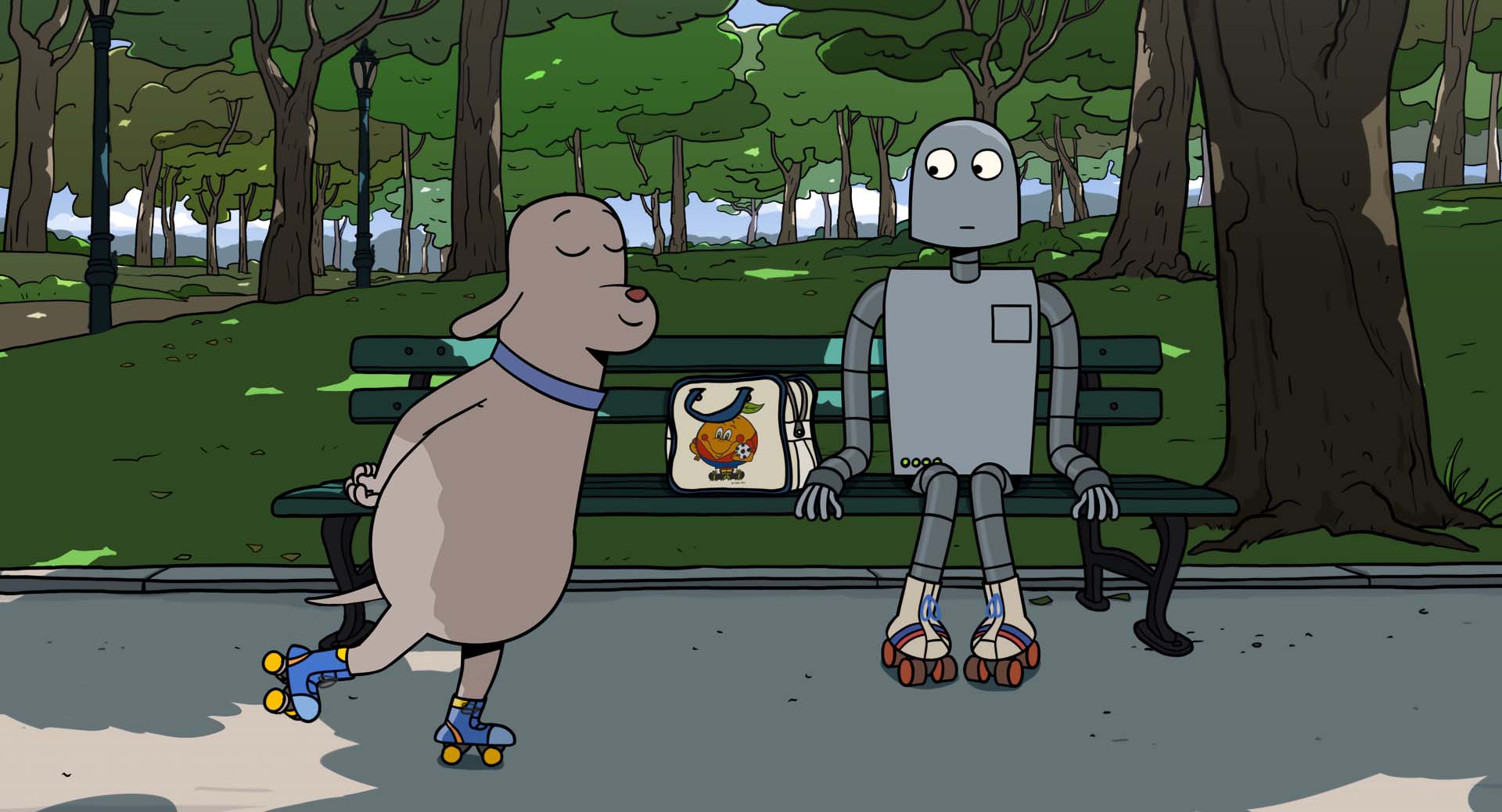

Il mondo de Il mio amico Robot è rumoroso, pulsante, e anche questo, se parliamo di animazione e dei suoi costi, significa budget e investimenti. Ogni cosa è fondamentale per la riuscita della storia. E Berger lo sa bene. “September” degli Earth, Wind & Fire rappresenta, all’interno della narrazione, un punto di svolta. La relazione stessa tra Dog e Robot ha un’evoluzione significativa dopo la prima volta che ascoltiamo questo brano. Facciamo, però, un passo indietro. Dog decide di comprare Robot perché si sente solo, perché crede che la sua vita, con la sua routine e monotonia, manchi di qualcosa. E quando Robot arriva, consegnato da un toro antropomorfo, non è subito tutto facile e immediato. Ci vuole del tempo, proprio come nella vita.

Dog deve imparare a fidarsi di Robot, e Robot, che è nuovo al mondo di Dog, deve imparare a conoscersi e a riconoscere l’altro. Per farvela breve, comunque, alla fine sia Dog che Robot si affezionano l’uno all’altro e si vogliono bene, finché non sono costretti a separarsi. A questo punto, il film di Berger assume una deriva estremamente esistenzialista e il tema cambia. Non si parla più di amicizia, ma di perdita e di che cosa significa convivere con il dolore. Il mio amico Robot è tratto dall’omonimo fumetto di Sara Varon, eppure riesce a trovare velocemente una sua identità. Le animazioni, rispetto al disegno puro e crudo, danno un dinamismo diverso non solo al racconto, ma anche ai singoli personaggi.

L’elemento della fantasia, che per chi legge è così importante, in un film di animazione è quasi costretto a fare un passo indietro. Perché al pubblico, molto semplicemente, vengono date direzioni da seguire e dettagli su cui porre la propria attenzione. Con questo non sto dicendo che l’esperienza dello spettatore sia in qualche modo limitata. È vero, però, che è necessario affidarsi e abbandonarsi a quello che si vede sul grande schermo per poter cogliere pienamente il significato e la portata di un film. Il mio amico Robot non è un’eccezione.

L’animazione è un linguaggio complesso che non andrebbe mai sottovalutato. Ha bisogno di tempo e di risorse, e ha bisogno di visione. Quella dei suoi autori, come Berger, ma anche dei suoi produttori. Su questo, credo che sia importante dire un’altra cosa. Non c’è una dignità superiore, o inferiore, in un film animato rispetto a un film live action. Usano mezzi e strumenti differenti, ma quella che parlano, alla fine, è la stessa lingua. Ed è la lingua del cinema. Separarle, come succede spesso nei principali premi, concorsi e festival, ha senso solo fino a un certo punto – può rappresentare un’occasione per dare risalto a un determinato tipo di produzione (sarebbe così, per esempio, in Italia se l’Accademia che assegna e organizza i David di Donatello decidesse di creare una categoria ad hoc per l’animazione). In generale, però, dobbiamo uscire da quest’ordine di idee che vuole i film di animazione come qualcosa di rivolto esclusivamente ai bambini. Perché non è così. Ci sono più piani di lettura, come nel caso de Il mio amico Robot, ma è chiaro che determinati messaggi e determinati argomenti possono essere colti unicamente da un pubblico più maturo e adulto.

La caratteristica più importante dell’animazione è la sua universalità, il modo, cioè, che ha di rivolgersi a chiunque in qualunque momento, senza richiedere sforzi più o meno particolari o costringere una parte degli spettatori a rimanere indietro. Industrialmente, può essere un investimento utile per lo sviluppo e l’arricchimento dell’intera filiera. E pure di questo si dovrebbe parlare di più, soprattutto in un Paese come il nostro, dove l’animazione fa estremamente fatica non solo a vedersi riconosciuta ma anche a ritagliarsi uno spazio nella comunicazione e nel dibattito pubblico.

La New York di Berger, più che alla scuola americana o a quella giapponese, riprende in tutto e per tutto i toni della tradizione europea, con linee morbide, poco respingenti, angoli solo leggermente appuntiti e personaggi armoniosi e invitanti. Il fatto che non parlino, o che si esprimano solamente a gesti e a mugugni, riesce a rafforzare, se non addirittura ad amplificare, la portata universale del racconto. Il mio amico Robot è come un invito. Ci dice di osservare con calma le scene, di concentrarci sulle cose più piccole, e poi, quando la realtà della storia viene sostituita dai sogni di Robot, ci chiede di credere. Ecco, un film animato cerca la complicità dei sentimenti e della visceralità spontanea delle emozioni prima ancora che il sostegno degli occhi. In questo modo ci può parlare di temi complessi come la sofferenza, il lutto e il sacrificio senza farci perdere di vista la meraviglia che deve regalare ascoltare una storia.