Non so dire si tratti di un’abitudine mediatica che è sempre esistita o di una moda recente, ma sembra che il dibattito pubblico, periodicamente, abbia bisogno di una parola da utilizzare fino alla sua definitiva perdita di senso. L’esempio più lampante degli ultimi tempi è quello della “resilienza”, parola tanto adatta a un tatuaggio quanto a un piano economico nazionale di rilancio post-pandemia. Sembrava impossibile scalzare il primato della resilienza sul dizionario della superficialità semantica e, invece, come sempre, è arrivato un nuovo termine, stavolta collegato allo scenario di guerra a cui assistiamo purtroppo dallo scorso febbraio: la “complessità”. Sarebbe anche positivo che i soggetti del discorso pubblico riscoprissero questo antico valore gnoseologico, se solo non fosse che in televisione, sui giornali, su Internet, si appella alla complessità non tanto chi ammette uno stato di mancata conoscenza onesto, quasi socratico direi, ma piuttosto chi cerca una foglia di fico dietro cui coprirsi all’occorrenza. Sembra dunque retorico, o ipocrita, usare questa parola in questo preciso momento storico, dicendo che un’opera audiovisiva restituisce al pubblico la complessità di un evento storico, eppure, Esterno notte, l’ultima opera di Marco Bellocchio, fa proprio questo.

Esterno notte non è un film, nonostante ne abbia tutto l’aspetto, ma una serie televisiva che racconta i giorni del rapimento di Aldo Moro. Anzi, per essere precisi, potremmo quasi catalogarla come una fiction, considerato che andrà in onda sulla Rai nel prossimo autunno. Il 18 maggio, al cinema, sono usciti i primi tre episodi, che verranno seguiti dagli ultimi tre, in uscita il 9 giugno. Nel frattempo, la serie è in concorso al festival di Cannes. Partendo da questo presupposto, comincia a delinearsi il perché, a mio avviso, la parola “complessità” sia genuinamente adatta a questa magnifica opera d’arte che un regista di grande valore come Marco Bellocchio ha saputo mettere in scena. Bellocchio aveva già trattato il tema del rapimento Moro, tema non proprio originale, se vogliamo, considerata la mole di libri, film e documentari che esistono a riguardo. Lo aveva fatto nel 2003, quasi vent’anni fa, con Buongiorno notte, un altro film di grande valore, dove il punto di vista della narrazione però era quello delle Brigate Rosse e della convivenza con il Presidente della Dc in quei cinquantacinque giorni di prigionia, prima del suo assassinio. Esterno notte, che chiaramente rimanda anche nel titolo alla precedente pellicola del regista piacentino, aggiunge non solo un punto di vista in più – un’altra angolazione da cui guardare questo racconto, che non smette mai di aggiungere pezzi a una delle vicende più incredibili della nostra storia recente–, ma raffigura anche il paesaggio attorno, i particolari, ancora mai messi in scena da nessuno, di quei mesi del 1978.

Esterno notte è infatti un’opera tridimensionale: senza bisogno di proiettori speciali o di scomodi occhiali da indossare per vedere qualche movimento uscire goffamente dallo schermo, un regista di quasi ottantatre anni – un dettaglio non da poco, considerato quanto sia raro che un artista riesca a dare il meglio di sé in tarda età – ha creato una sorta di diorama. Un modellino in carne e ossa fatto soprattutto da attori che, al contrario di come capita spesso in queste ricostruzioni storiche che assumono le sembianze di recite in costume, hanno dato una prova di ricostruzione e immedesimazione veramente notevoli. Ma che Bellocchio fosse bravo a scegliere gli attori e a metterli nella luce perfetta per farli rendere al meglio non è una novità. Pensiamo per esempio al capolavoro del 1972, Sbatti il mostro in prima pagina, dove Gian Maria Volonté interpreta il redattore capo de Il Giornale, Giancarlo Bizanti, in un’opera che non invecchia mai e anzi, a distanza di cinquant’anni acquisisce un nuovo senso e una nuova vitalità, resa possibile non solo dalla scrittura ma anche dalla performance di uno degli attori più importanti del nostro cinema. Tornando a tempi più recenti, invece, c’è da nominare senza dubbio l’interpretazione di Sergio Castellitto ne L’ora di religione, o quella ancora più recente di Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta ne Il Traditore, del 2019.

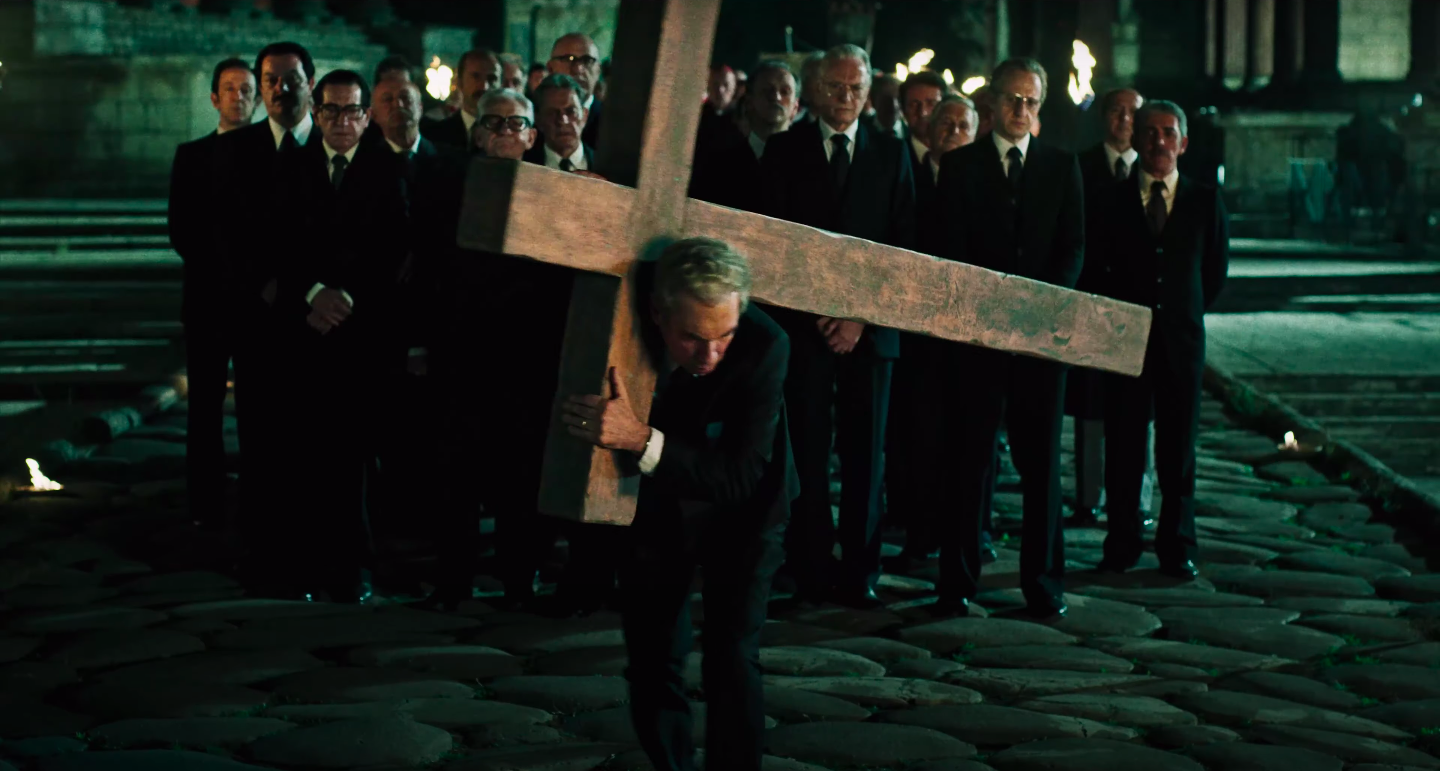

Non è facile, infatti, non cadere nella mascherata. Non è facile far trovare ai propri attori la voce, i gesti, il modo di muoversi di personaggi storici enormi, che fanno parte ormai di un’iconografia marmorea, più statue che persone. Bellocchio, tra le tante altre doti registiche, ha proprio quella di fornire ai suoi attori un piano di azione e uno spazio di manovra sufficienti a far sì che il ruolo si adatti senza stravolgimenti al carattere dell’interprete, ma nemmeno senza quell’eccesso di mimesi che sfocia nella caricatura. La cosa più interessante e coinvolgente del primo episodio di Esterno notte, per l’appunto, è proprio la naturale sovrapposizione di Fabrizio Gifuni ai modi e allo sguardo, dunque a dettagli quasi impercettibili, di Aldo Moro. Non solo per una somiglianza fisica, che viene modellata sui tratti distintivi dello storico presidente della Dc, nel fisico dinoccolato, nella parlata lenta e profonda. Gifuni prende il posto di Moro accompagnandolo come un’ombra, senza caricarlo di alcun estro attoriale egocentrico – altro grave rischio per le pellicole di questo tipo. Margherita Buy, a cui verrà dedicata una delle sei puntate, nel ruolo di Eleonora Moro; Toni Servillo, nel ruolo di Papa Paolo VI, che è invece il protagonista della terza puntata: ogni attore, ogni frammento, grande o piccolo di questa vicenda, diventa centrale, senza sprofondare in una messa in scena esagerata, colma di pathos, né di parte o sentimentale, lungo una staffetta narrativa in cui il focus si sposta da personaggio a personaggio, trasformandolo di volta in volta nel nuovo protagonista con una tecnica di racconto che ricorda i romanzi di Virginia Woolf.

Esterno notte, molto semplicemente, dà voce a tutti: ai brigatisti, agli studenti, ai proletari, ai processati, ai preti, ai criminali, agli uomini di Stato, ai buoni e ai cattivi; dà voce alla Chiesa, ai vecchi partiti della Prima Repubblica ormai scomparsi, alle persone che vivevano Aldo Moro non solo come statista ma anche come essere umano; ma, soprattutto, mette in scena la contraddizione insanabile del compromesso, quello storico a cui Moro ambiva, ma anche quello tra la legge dello Stato e la legge dei tribunali popolari – così venivano definiti dalle Br – e la fondamentale aporia che stava alla base del rapimento in sé. Giulio Andreotti, nella sua cortina di irremovibilità, ma soprattutto Francesco Cossiga – interpretato da Fausto Russo Alesi in modo davvero singolare e quasi disturbante – a cui viene dedicato il secondo episodio che racconta un lato del rapimento a cui non eravamo certo abituati, incarnano infatti le due anime della contraddizione in cui cadde lo Stato italiano quel 16 marzo del 1978. Trattare voleva dire legittimare, non trattare voleva dire sacrificare ufficialmente e senza possibilità di risoluzione una vita. La condanna di Aldo Moro, in sostanza, era già scritta nell’istante in cui era stato rapito.

Bellocchio ci porta dentro ai particolari angoscianti e personali di una vicenda collettiva, condivisa col mondo intero, ma anche intima e familiare. Ci guida non solo nei fatti singoli, concreti, di ciò che è avvenuto – le abitudini di Moro, le piccole cose della sua quotidianità, i gelati di Andreotti, il cilicio del Papa, il nipotino Luca e l’insonnia, le aulee della Sapienza, gli appartamenti delle Br – ma anche nella straordinarietà della singola dimensione umana su cui questa storia si è abbattuta, prevedibile e annunciata. Ci ricorda che anche le vicende più distanti e storicizzate sono avvenute all’interno di vite che, per quanto lontane, sono in qualche modo simili alle nostre, se non nelle abitudini nei pensieri, nelle reazioni, nelle paure. Andreotti che vomita non appena scopre del rapimento, Moro che torna a casa tra le sirene della polizia un giorno prima del rapimento e si cucina solitario un uovo con ancora il cappotto addosso, Cossiga e le sue paranoie e il suo rapporto tormentato con la moglie: tanti piccoli tratti che non fanno di Esterno notte né un quadro apologetico della Dc, né un’opera di santificazione di Aldo Moro, né una rappresentazione grottesca e mostruosa delle Br, ma semplicemente un racconto umano, fatto dalle persone che hanno vissuto la storia prima ancora che della storia in sé.

La complessità, dunque, a mio avviso, risiede nel grande obiettivo di un’opera cinematografica come questa, che dal generale arriva al particolare, che si prende il tempo che serve per raccontare qualcosa che conosciamo già tutti, ma di cui al contempo conosciamo sempre e solo certi lati. Non di meno, Esterno notte è una sintesi impeccabile, anche da un punto di vista registico, di montaggio e di scrittura, tra la cura del racconto, la rappresentazione storica e il coinvolgimento narrativo che ne deriva – tutti elementi che rendono la serie perfetta per un pubblico generalista, espressione che viene usata spesso con valore dispregiativo, ma che invece dovrebbe essere un grande complimento. È una serie che non rinuncia alla profondità che necessita la ricostruzione della vicenda Moro, ma che aggiunge nuovi tasselli a un mosaico di persone che oggi ricordiamo solo come nomi. Complesso, non difficile, Esterno notte di Marco Bellocchio è la bellezza della quantità che non si perde per strada la qualità, è uno sguardo dall’alto che vede tutto, ma che ci permette di scendere sotto, senza rimanere in superficie.