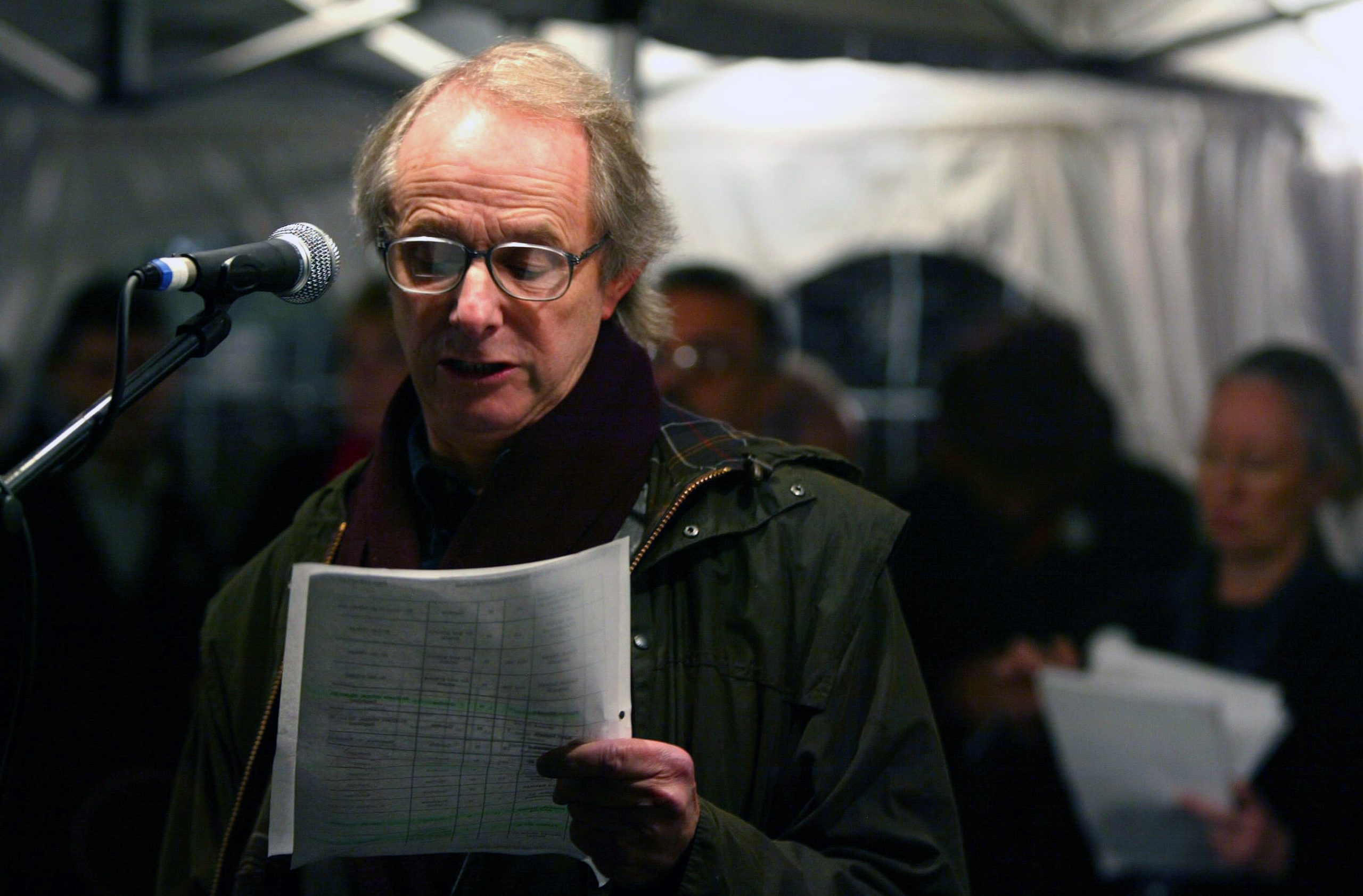

Nel corso della sua carriera, Ken Loach ha fatto della coerenza ideologica un marchio di fabbrica, guadagnandosi la fama di regista marxista per antonomasia: sin dagli esordi, il cineasta britannico si è infatti contraddistinto per il suo impegno intransigente nei confronti della situazione di chi abita i livelli più bassi della piramide sociale. Nel suo orizzonte concettuale l’opera d’arte viene concepita come la forma più radicale di atto politico: la passione e la cura per le vicende e i drammi di una working class raffigurata in maniera solidale e coraggiosa, sempre pronta a far fronte comune per ottenere un miglioramento delle proprie condizioni lavorative, rappresenta il nucleo essenziale della sua poetica. Quello di Loach è un cinema che non ha paura di schierarsi, dichiaratamente di parte nel mostrare senza filtri le proprie posizioni, ma al tempo stesso lucido e attento a non cadere nel retorico.

Quest’anno ricade il ventennale di uno dei lavori che riassume al meglio l’attivismo militante di Ken Loach: Bread and Roses (Il pane e le rose). Il titolo riecheggia lo slogan “The worker must have bread, but she must have roses, too”, adottato durante lo sciopero generale che ebbe luogo a Lawrence, in Massachusetts, nel gennaio del 1912, quando la manodopera impiegata negli opifici, composta per la maggior parte da donne e bambini, insorse occupando le fabbriche in segno di protesta contro una legge che proponeva la riduzione della paga settimanale a soli sei dollari, chiarendo in tal modo la tematica portante dell’intera pellicola: lo sfruttamento dei “janitors”, gli addetti alle pulizie – in larga maggioranza di origine ispanica – impiegati nei grattacieli americani.

Maya – interpretata dall’attrice messicana Pilar Padilla – è una giovane che ha varcato clandestinamente il confine tra il Messico e la California per ricongiungersi con sua sorella Rosa, stabilitasi a Los Angeles anni prima. L’impatto iniziale che prova di fronte a quella nuova realtà ricalca quel senso di smarrimento tipico di coloro che decidono di abbandonare la famiglia e gli affetti nella speranza di risalire la scala sociale, tuffandosi a capofitto nel sogno americano. Il viaggio che Maya ha dovuto affrontare ha comportato costi economici e psicologici enormi, ma rappresenta un’opportunità irripetibile. La realtà, però, è agli antipodi: il mercato è saturo e, di norma, per i latinos che varcano la dogana, quella del precariato rappresenta l’unica strada percorribile. Inizialmente Rosa riesce a rimediarle un lavoro in un bar, ma Maya ha le idee chiare: vuole lavorare come pulitrice nel grattacielo dove è impiegata sua sorella, intraprendendo quella stessa carriera che, per anni, le ha permesso di mettere da parte qualche risparmio per aiutare la famiglia rimasta in Messico.

Durante il colloquio con il proprietario della ditta di pulizie Maya subisce tutte le classiche vessazioni riservate a coloro che versano in una posizione contrattuale di estrema fragilità, perché privi di diritti, denaro e regolare titolo di soggiorno. A Maya viene fatto notare che ottenere quel lavoro rappresenta un privilegio riservato a pochi eletti – “Ricevo un sacco di lettere di richiesta d’assunzione, sei stata fortunata, te ne rendi conto?” – e che avrà il privilegio di venire assunta in piena regola ma che, proprio per questo motivo, la sua prima busta paga verrà trattenuta come tangente.

Loach individua nell’analisi delle dinamiche aziendali l’occasione per addentrarsi in uno dei temi cardine della sua opera: lo smarrimento della coscienza di classe. I janitors di Bread and Roses sembrano aver rinunciato a ogni tentativo di reagire: non possono contare su un sindacato in grado di farsi carico delle loro istanze, lavorano per dodici ore al giorno, vengono pagati poco, non dispongono di una regolare assicurazione sanitaria e neppure di ferie o indennità di malattia. Vengono stritolati da una routine estraniante e ineluttabile, che sembra annullare qualsiasi prospettiva sulla costruzione di un futuro migliore, per molti versi simile a quella che anima le giornate di Lulù Massa, il protagonista de La classe operaia va in paradiso, film del 1971 diretto da Elio Petri e scritto insieme a Ugo Pirro, vincitore del Grand Prix al festival di Cannes.

Tuttavia, mentre nel film di Petri Lulù viene presentato come uno stakanovista convinto, pago della propria subordinazione, estasiato dal lavoro a cottimo, ossessionato dalla ricerca di ogni espediente che possa rivelarsi utile a stimolare un aumento della sua produttività e lusingato dalle pacche sulle spalle dei padroni, in Bread and Roses lo spazio per l’euforia è ridotto al lumicino: l’inconsapevolezza dei janitors non è figlia di un compiacimento distorto dall’ideologia – come nel caso di Lulù, che considera i ritmi infernali cui viene sottoposto un sacrificio necessario, la conditio sine qua non indispensabile per ottenere un aumento in busta paga e accumulare tutti quei beni di consumo che, diversamente, non potrebbe permettersi – ma della muta rassegnazione, di un contesto sociale che ha fatto della loro inconsistenza etnica, istituzionale e professionale un tratto endemico. “Io odio questo cazzo di Paese,” urla Maya nelle scene finali del film, “puliamo le loro case, gli facciamo trovare tutto pronto, cresciamo i loro figli e per loro è come se fossimo invisibili”.

I lavoratori messi in scena da Loach sono consci di vivere immersi in una quotidianità automatizzata, consacrata alla reiterazione di gesti meccanici e mortificanti: naufragano nel fatalismo, autoconvincendosi che accettare condizioni di lavoro ai limiti dell’umana tollerabilità rientri nella normalità delle cose, che ogni simulacro di resistenza all’oppressione sia ormai del tutto inutile. Questo senso di rassegnazione emerge con forza quando Ruben, un collega di Maya, le fa notare come i janitors abbiano finito con l’assumere le fattezze di un vero e proprio “esercito industriale di riserva”: una massa indistinta di corpi alienati dalla propria creatività. “Ti ho già esposto la mia teoria su queste uniformi? Ci rendono invisibili”, le dice, e sottoposti a una data di scadenza, pronti a venire celermente sostituiti in caso di necessità o per effetto del semplice decorrere del tempo, quando l’obsolescenza fisica li renderà ormai inservibili. Ne La classe operaia va in paradiso l’evento rivelatore che induce Lulù a prendere coscienza della propria condizione di asservimento viene ascritto nella dimensione del dolore fisico, la perdita di un dito durante un turno di lavoro, in Bread and Roses a far cadere il velo è la scoperta della cultura organizzativa, simboleggiata dall’incontro tra Maya e Sam Shapiro – interpretato da Adrien Brody – un giovane sindacalista radicale tanto nei modi quanto nelle convinzioni, che crea le premesse per un’effettiva mobilitazione dal basso.

Bread and Roses, forse non è il miglior film di Ken Loach, ma riassume alla perfezione la sua carta d’intenti: fornire una lettura critica dello stato dell’arte di un lavoro salariato che nel Duemila, e non negli anni Settanta, risultava ancora affetto da un pesante deficit in termini di rispetto della dignità del lavoratore e, prima ancora, dell’essere umano. Nel tempo Loach ha fatto della denuncia dell’ineguaglianza e del racconto dei più deboli il centro della sua arte: la sua prospettiva è quella di un figlio della classe operaia inglese dai forti ideali, lo sguardo severo di un esponente dell’hard-left desideroso di indagare nel profondo le dinamiche di alcuni tormentoni neoliberali presentati come dati di fatto immodificabili e necessari al progresso ma che, negli ultimi trent’anni, hanno prodotto effetti ben poco edificanti, perpetuando rapporti di forza asimmetrici e creando le premesse per un aumento del divario sociale e della precarietà.

In un conflitto di classe ancora in pieno dispiegamento, Loach ha scelto di schierarsi dalla parte dalle vittime di un sistema che ha fatto dell’ineguaglianza e della ghettizzazione il proprio core business, aggravando la situazione di un sottoproletariato invisibile e privo di tutele, sminuzzato dal tritacarne del neoliberismo, costretto ad assistere passivamente allo smantellamento dello stato sociale, a subire tacitamente gli abusi dei datori di lavoro, a tirare a campare con salari da fame e a rinunciare alla propria coscienza di classe per scacciare lo spauracchio del licenziamento. L’attualità del suo cinema è da imputarsi alla contemporaneità che connota i personaggi proiettati sullo schermo: i salariati in catene al centro delle sue pellicole sono eroi fluidi, che assumono identità e svolgono professioni diverse a seconda dei mutamenti occorsi nella Storia, incarnando di volta in volta lo spirito del tempo di una classe operaia che muta le proprie sembianze, continuando però a pagare lo scotto di un sistema che estrae forza-lavoro dai loro muscoli calpestando i loro bisogni e senza premurarsi della loro salute economico-sanitaria.

Che si tratti dei janitors di Bread and Roses, dei manovali costretti a spingere il proprio corpo ai limiti dell’umana sopportazione in cantieri privi di sicurezza, proprio come accade in Riff Raff, degli operai in lotta contro la privatizzazione della propria azienda di Paul, Mick e gli altri o, adottando un metro contemporaneo, di chi paga lo scotto della gig economy, i rider del più recente Sorry We Missed You, i proletari di Ken Loach rappresentano dei focolai di resistenza infaticabili, accomunati dalla volontà di scuotere uno status quo che li vorrebbe relegati nei bassifondi.

Attraverso il filtro della macchina da presa, Loach ha monitorato attentamente il processo di trasformazione che ha interessato la low class negli ultimi tre decenni. Oggi quel proletariato ha allargato le sue fila: in molti hanno abbandonato spatola, badile ed elmetti per intraprendere nuovi percorsi di asservimento istituzionalizzato, sperimentando in prima persona i risvolti più dannosi del nuovo capitalismo delle piattaforme, in cui le start up e la tecnologia sembrano ricreare continue occasioni utili per consentire agli individui di trasformarsi in “imprenditori di sé stessi”, salvo poi infilarsi nelle maglie della deregolamentazione per creare nuove generazioni di lavoratori borderline, sottopagati e invisibili agli occhi della legge.

Il pantheon degli sfruttati, oggi, annovera una nuova tipologia precedentemente inesplorata, i martiri dell’economia del lavoretto, come i rider del food delivery e gli autisti di Uber e Lyft. Loach ha avuto il merito di leggere alla perfezione questi mutamenti, fornendo una testimonianza inestimabile per il pubblico del domani che, fruendo della sua filmografia, avrà la possibilità di ripercorrere gli itinerari e le configurazioni che il paradigma della lotta di classe ha assunto a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. A distanza di vent’anni, in un contesto in cui il pagamento in visibilità e la retorica del lavoro come “favore” sono ancora la regola, Bread and Roses è ancora un film che parla al presente, un invito ad alzare la testa e a denunciare ogni sopruso per far valere i propri diritti.