Sicuramente avrete sentito parlare di social housing. Il termine è entrato nell’uso comune da alcuni anni, quando, anche in Italia, si è iniziato a parlare di smart city, o città intelligente, ma esiste da molto più tempo. Con smart city si intende tutto quel sistema di “strategie di pianificazione urbanistica correlate all’innovazione”. Volendo dare una definizione semplificata del social housing – in italiano, edilizia residenziale sociale – lo si potrebbe definire un modello di edilizia sociale che “fornisce soluzioni abitative per quei nuclei familiari i cui bisogni non possono essere soddisfatti alle condizioni di mercato e per le quali esistono regole di assegnazione.” Ma il concetto che rappresenta è complesso e nel corso del tempo il termine ha avuto diverse interpretazioni e applicazioni, trovando il suo spazio anche rispetto all’edilizia popolare, per il quale, ad esempio, esistono ben pochi esempi virtuosi in Italia.

Accostando questi due termini e generalizzando, si potrebbe pensare che siano sinonimi, ma le cose non stanno così, anche perché la nostra visione di edilizia popolare è imbastardita dai pessimi esempi nostrani. L’edilizia popolare, in Italia, ha creato casi limite di degrado e ghettizzazione sociale. Solo a Roma, per fare uno degli esempi peggiori, è inevitabile pensare ai casermoni dei quartieri popolari di Tor Bella Monaca, San Basilio o Laurentino 38, frutti di idee progettuali non sempre lucide, la cui realizzazione è stata piegata alla speculazione. Esistono comunque esempi di edilizia popolare validi, sempre a Roma, come Villaggio Olimpico o l’INA-Casa al Tuscolano. La grande distinzione tra edilizia popolare e social housing sta nella modalità in cui viene concepito l’abitare e di conseguenza nel modo in cui vengono erogati i servizi e nella forma che i progetti assumono di conseguenza. Il social housing trae il suo “successo”, dove è stato correttamente applicato, nella creazione di una comunità variegata di individui, messi in relazione tra loro nella condivisione di spazi comuni, e nel processo decisionale e gestionale dell’intero impianto.

Le problematiche relative all’applicazione del social housing sono quindi basate su fattori economici, organizzativi e culturali, ed è forse anche per questo che in molti Paesi, per ragioni storico-sociali diverse, si fa ancora fatica a coglierne i benefici: l’Italia, dove gli esempi di social housing sono pochi rispetto ai numeri dell’emergenza abitativa sperimentata dal Paese, ha avuto esperienze abbastanza contrastanti. A Roma un intervento annunciato come prima esperienza romana di social housing è stato presentato con avviso del 14 maggio 2018 con il nome di “Santa Palomba Città Dinamica”. Ma stando alle dichiarazioni e al progetto presentato, si dovrebbe realizzare un complesso di residenze che ospiterà oltre 950 appartamenti, localizzati in una zona estremamente periferica (a circa 30km da Roma), carente di servizi, e apparentemente priva anche solo del capitale umano da investire in questo tipo di progetto, con il rischio di creare l’ennesima cattedrale nel deserto. I principi di social housing a parte nel marketing non sembrano essere stati considerati più di tanto.

Più consolidato ed efficiente è il social housing a Milano, città dove questo tipo di intervento ha trovato applicazioni più “umane”, avendo sperimentato, tra le prime in Italia, questo tipo di modello abitativo, come per il quartiere Solari, progettato dall’architetto Giovanni Broglio realizzato fra il 1905 e il 1906, che prevedeva un complesso di residenze con corte, attrezzate per le necessità dei suoi utenti. Più recente, sempre a Milano, il progetto Cenni di Cambiamento, in Via Gabetti 15, un complesso residenziale con primato in Europa per soluzioni costruttive ed impiantistiche all’avanguardia, che gli forniscono elevati standard architettonici ed energetici.

L’applicazione del social housing è quindi possibile dove applicato in modo virtuoso, un rimedio alla disuguaglianza abitativa e all’esclusione sociale di soggetti deboli come anziani o genitori single. Pensare che il social housing sia una soluzione radical-chic all’idea, erronea e generalizzante, che “i giovani non vogliono più la casa di proprietà”, come dichiarato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa nel maggio del 2018, è sbagliato, e a smentirla è il semplice dato storico: il social housing fece la sua prima apparizione all’interno della legislazione Italia nel DM infrastrutture del 22 aprile 2008, con la definizione vera e propria di “alloggio sociale”, ma era già presente nel 1943, con il piano INA Casa, che prevedeva la realizzazione di quartieri autosufficienti con diversi punti in comune, quantomeno dal punto di vista concettuale, con la moderna definizione di edilizia sociale. L’architetto e designer ungherese Yona Friedman, che oggi ha 96 anni, parlava già agli inizi degli anni Sessanta di social housing come possibile soluzione alla crisi abitativa del dopoguerra.

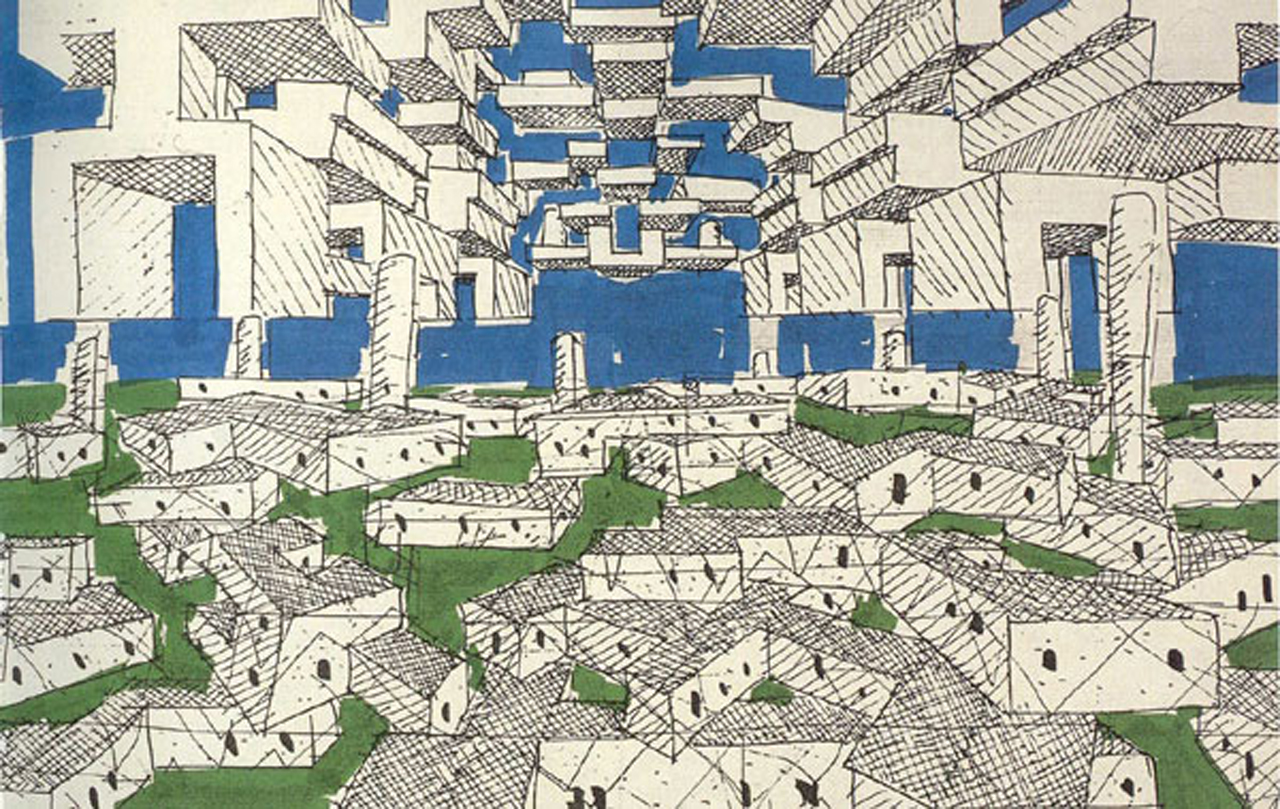

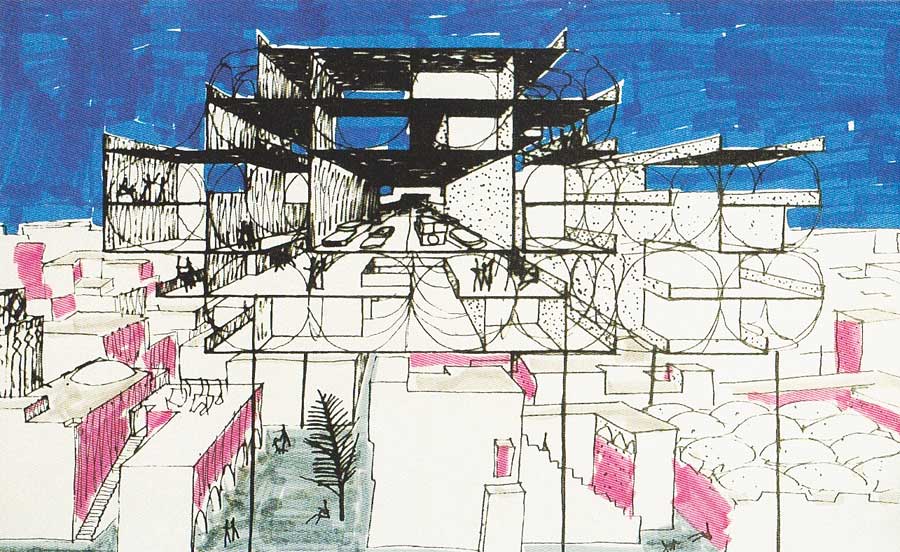

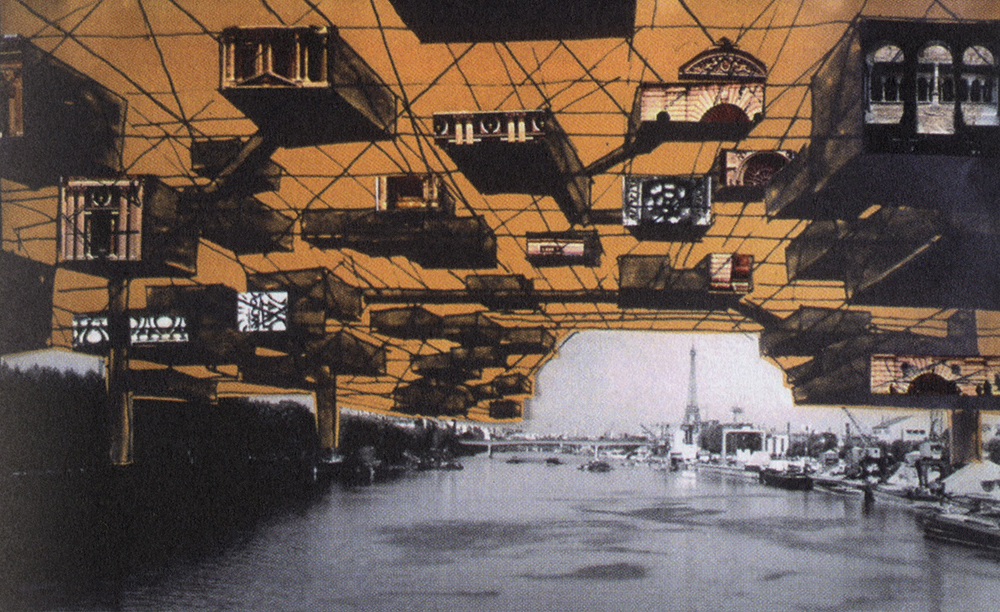

Nato a Budapest nel 1923 e scampato alle persecuzioni naziste, ha vissuto ad Haifa e poi si è trasferito a Parigi. Nel 1956 ha pubblicato il Manifesto dell’architettura mobile, che contribuì a sdoganare l’idea di un’architettura versata alle necessità degli utenti, e quindi non subita da chi la abitava. A partire dalla metà degli anni Sessanta Friedman ha insegnato negli Stati Uniti e ha lavorato attivamente con le Nazioni Unite per creare manuali di auto-costruzione da distribuire nei Paesi africani. Il suo approccio all’architettura è stato realmente visionario e fuori da qualsiasi elitarismo, tanto da portarlo a realizzare nel 1987, in India, il Museum of Simple Technology (Museo della tecnologia semplice), dove venivano applicate le sue esperienze sull’auto-costruzione tramite la realizzazione di una struttura complessa interamente realizzata con materiali locali. Come (quasi) ogni grande architetto del suo tempo, Friedman ha avuto una prolifica produzione artistica, principalmente incentrata su schizzi e idee di progetto, in particolare, della Ville Spatiale, la sua opera più feconda e celebre. Attraverso la Ville Spatiale, Friedman tentò di proporre l’idea di grandi strutture libere dai vincoli dei piani regolatori e delle regole di urbanizzazione, modificabili in base alle esigenze degli abitanti della città, un primordiale concetto di autogestione delle aree pubbliche a favore dei cittadini, teorie che applicherà, ad esempio in Francia, nel Lycée David d’Angers, una scuola superiore realizzata tra il 1978 e il 1981, dove i fruitori degli spazi interni al liceo furono chiamati ad auto progettare gli stessi in base alle loro necessità.

La premessa della Ville Spatiale (ipotizzata per la prima volta nel 1959) e dell’intera idea di Friedman era quindi quella di una città liberamente espandibile libera da ogni agente di controllo. Invece di ricostruire o demolire le città esistenti, propose di costruire piattaforme al di sopra della città. Questo tipo di “evoluzione” doveva avvenire attraverso un approccio metodologico che permettesse la crescita della città senza aumentarne il perimetro vero e proprio. Compattandone le dimensione, e spostando l’abitato e i servizi su queste “griglie” (o piattaforme) sopraelevate, si sopperiva al problema della ghettizzazione, e non sarebbe stato più necessario urbanizzare altre aree, magari periferiche e poco servite. A fronte di un impiego minimo del terreno costruito, si sarebbero venuti a creare una serie di spazi liberi, in condivisione e fortemente autogestiti, sul quale gli abitanti avrebbero avuto la libertà di decidere il posizionamento e la modalità di costruzione della propria abitazione, contribuendo in modo attivo alla realizzazione di tutte le aree del complesso abitativo.

Sotto alcuni aspetti l’idea di Friedman non era molto diversa da quella sviluppata da Le Corbusier nel 1920, nel progetto utopico per la Ville Radieuse, quella che doveva rappresentare il prototipo della metropoli moderna, anch’essa sviluppata su diversi livelli caratterizzati da funzioni specifiche. Ma la grande differenza stava nell’organizzazione interna di questi prototipi di città: per Friedman non era la città che a monte imponeva una forma alla comunità che l’abitava, ma erano proprio gli abitanti a modellarla secondo le loro esigenze, che quindi dovevano interrogare per dargli una soluzione pratica. Non era sufficiente che l’organismo edilizio prevedesse spazi comuni e dettasse dall’alto il modo di vivere e passare il proprio tempo, era necessario considerare in modo democratico gli usi e le necessità della pluralità di individui facenti parte della comunità abitativa.

Il fatto che un’idea di oltre mezzo secolo fa avesse in realtà predetto e risolto quelle che si sono rivelate essere le problematiche di oggi, lascia riflettere sulle capacità di alcuni progettisti e degli amministratori che gestiscono queste iniziative, fermo restando che l’architettura è anche politica, e molte delle scelte progettuali proposte vengono spesso scartate o semplicemente non applicate in fase di realizzazione. La vera difficoltà sta quindi nell’applicare un modello “ideale” in un contesto reale e spesso problematico come quello italiano.

Interventi di questo genere sono necessari per favorire un’architettura sociale realmente rivolta alle persone, che sia motivo di integrazione e dialogo e magari anche un possibile argine all’emergenza abitativa degli ultimi anni nelle principali città italiane. I fenomeni virtuosi di rigenerazione urbana che emergono da molti dei contesti di occupazione partono proprio dal principio di autodeterminazione e autogestione degli spazi comuni, caratteri ben sintetizzati nelle esperienze dello spazio sociale Xm24, in centro a Bologna, finito nel mirino degli sgomberi ad agosto di quest’anno, e in quello del Forte Prenestino a Roma, ristrutturato dai suoi occupanti dopo essere stato usato prevalentemente come discarica, tra il 1977 e il 1986, dal Comune di Roma. Del fenomeno di autogestione e condivisione di spazi comuni ha parlato anche Friedman in un volume del 1978 intitolato Architettura di sopravvivenza, che è sostanzialmente un manifesto alla necessità di restituire il ruolo decisionale ai cittadini in materia di architettura e urbanistica.

Il social housing è una soluzione reale e consolidata per una problematica attuale che non tocca solo le nuove generazioni. Quando Yona Friedman propose un modello simile nell’ambito della sua “Architettura mobile” venne etichettato come utopista, ma a uno sguardo critico e storico, sperare che questo genere di modelli funzionali e risolutivi vengano applicati in un contesto il più delle volte colluso e miope come quello italiano è la vera utopia su cui dovremmo riflettere.