Quello che si può facilmente constatare arrivati alla metà di quest’anno televisivo è che ci sono veramente troppe serie. Di questo passo finiremo a doverci svegliare all’alba in modo da metterci in pari con le serie del momento prima di andare a lavoro anche perché non aver visto determinate serie ti preclude la partecipazione a molte discussioni e thread. Verrebbe da chiedersi quale sia il vero intento delle nuove piattaforme in questo inondarci di contenuti, senza lasciarci il tempo non dico di goderceli, ma almeno visionarli. Non ho una risposta a questa domanda, ma sono abbastanza convinto che verrà presto il tempo in cui persone con un ruolo più importante del mio se la dovranno porre.

Non ho voluto inserire nell’elenco serie di cui ho già parlato in altri pezzi: The Terror e Wild Wild Country sarebbero altrimenti state rispettivamente la seconda e la prima posizione di questa classifica. Non ho inserito neanche returning series, ovvero seconde e terze stagioni di serie che hanno sfondato l’anno scorso. Mentre The Americans continua a stupire tutti, Atlanta si guadagna il suo posto tra le grandi. The Handmaid’s Tale, per adesso, sta invece deludendo aggrovigliandosi su se stessa in modo inutile e contorto. Anche la seconda stagione di Westworld è un po’ noiosa, ma quella è HBO e sappiamo tutti come funziona: in una stagione di 10 episodi i primi 8 sono lunghi e piatti e gli ultimi 2 spaccano così tanto che, l’anno dopo, ci guardiamo una nuova stagione con le stesse caratteristiche. Ecco allora quanto, a mio parere, ha prodotto di buono questa strana stagione televisiva, dove molte delle migliori serie sono passate quasi inosservate.

5. COLLATERAL (4 EPISODI – BBC – NETFLIX)

Giusto per ribadire il concetto iniziale, le miniserie, in tempi come questi, sono oggettivamente una benedizione. L’idea di non avere davanti a me 12 ore di storia da affrontare mi procura una strana serenità. Prima o poi, in quel di Hollywood, si renderanno conto che “Meno progetti, più qualità” è un mantra da imparare in fretta.

Collateral è uno di quei casi dove il formato mini-serie ha giovato al prodotto, permettendo alla BBC di confezionare una storia qualitativamente superba.

David Hare non ha ancora raggiunto la fama di sceneggiatore che meriterebbe – eppure ha scritto grandi sceneggiature, come The Reader, o The Hours. Nelle quattro ore di Collateral, che sono passate praticamente inosservate su Netflix, Hare riesce a scrivere una storia efficace e complessa, spinta da personaggi meravigliosamente umani.

L’uccisione a Londra di un pizza delivery immigrato è solo la punta dell’iceberg di un caso ben più complesso, che l’ispettrice Kip Glaspie si trova a dover risolvere nonostante la gravidanza ormai in stato avanzato. Il coro di personaggi che gravita intorno alla storia principale non è meno protagonista del plot in sé: c’è un politico i cui valori vengono messi alla prova da una ex-moglie pedante e alcolista – l’ultima ad aver visto il pizza delivery in vita; c’è una donna-prete i cui sentimenti vanno ben oltre i limiti concessi dalla propria religione; c’è la moglie e la figlia della vittima, apparentemente iraniane, intrappolate nel complesso meccanismo dell’immigrazione britannica. E proprio questo meccanismo, ritratto ovviamente nelle sue peggiori prerogative, è quel livello di profondità tematica che eleva Collateral un gradino più in alto di altre serie crime britanniche. Non si vuole fare facile politica in Collateral, ma non si nasconde neppure come il governo britannico affronti discutibilmente la questione dei profughi siriani.

E poi c’è lei, Kip, interpretata da una Carey Mulligan a cui, finalmente, viene dato il giusto spazio. Non ci sono situazioni in cui il pancione di Kip le impedisca di compiere le azioni desiderate. Quella condizione diventa allora più un pretesto per raccontare una donna le cui fragilità sono evidenti ma non sufficienti nel fermarla di fronte a un obiettivo. Le donne forti del crime britannico, dalla detective Miller di Broadchurch alla Catherine di Happy Valley, hanno finalmente una nuova compagna.

4. THE CHI (10 EPISODI – SHOWTIME)

Che Lena Waithe fosse brava lo sapevamo già. L’episodio da lei scritto per Master of None, Thanksgiving, è una di quelle puntate della seconda stagione dello show di Aziz Ansari che ti fanno perdonare l’orribile inizio ambientato a Modena. Quindi, che fosse brava lo sapevamo, ma che avesse germi di genialità lo abbiamo scoperto grazie a The Chi, serie da lei creata e di cui ha scritto 3 episodi, andata in onda su Showtime.

Le vite di una decina di personaggi afroamericani si intrecciano come la rete delle strade del quartiere dove abitano, nel sud della periferia di Chicago. Nella scena iniziale della puntata pilota, Coogie, un ragazzino dai capelli esuberanti, vede un cadavere sul ciglio della strada e decide di rubargli sneakers e collana. È una scelta sbagliata che metterà in moto tutta l’azione della serie. Il fratello maggiore di Coogie, Brandon, è il bravo ragazzo che cerca di aprire un ristorante insieme alla sua compagna. Kevin è un bambino delle elementari che decide di partecipare alla recita scolastica solo per per impressionare una ragazza. Kevin ha una sorella maggiore innamorata di Emmet, un ragazzo-padre che tiene solo alle sue scarpe. E, alla fine, Ronnie, un ex-tossico, padre del ragazzo trovato morto all’inizio della serie.

Mentre scrivevo questo elenco mi sono reso conto di aver dedicato troppo spazio alla trama, ma non si poteva fare altrimenti. Perché questi personaggi e le loro storie sono la linfa vitale della serie. Con un’abilità che in molti hanno definito altmanesque – facendo riferimento allo stile che Robert Altman utilizzava per intrecciare le storie nei suoi film corali – Lena tesse un filo che attraversa le vite dei suoi personaggi fra coincidenze che, nella penna di altri sceneggiatori risulterebbero ridondanti ma che, nelle mani della giovane afroamericana, non perdono credibilità. Certo, a volte si pensa che tutto sia un po’ eccessivo, che accadano troppe sventure alle stesse persone, che ci siano troppi intrecci rispetto al gruppo dei personaggi coinvolti, ma questo non impedisce di godere della visione degli episodi. Questi outsider della periferia di Chicago – da sempre teatro per drammi di tensione razziale, ma non stavolta qui – ci accompagnano per dieci ore, alla fine delle quali, non ci si può non sentire emozionati.

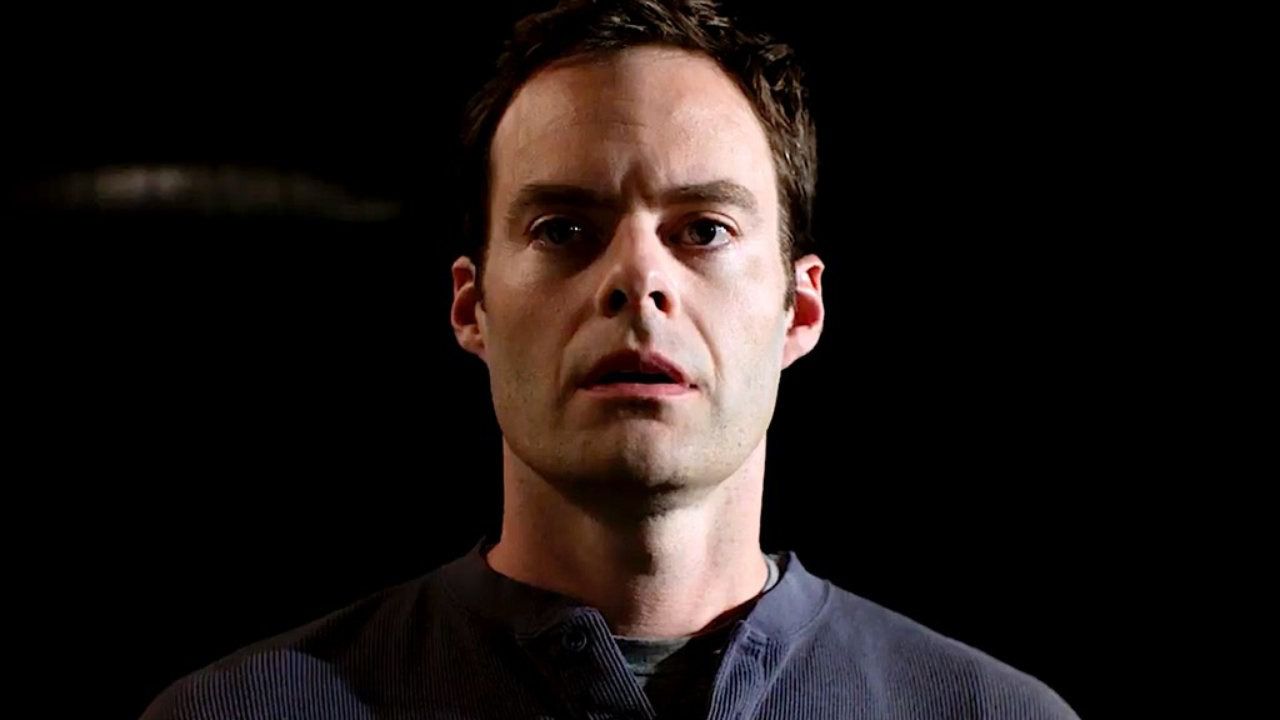

3. BARRY (8 EPISODI – HBO)

Si potrebbe dire che questa serie HBO racchiuda due delle anime più di successo dell’emittente americana famosa per la quantità di culi, tette e piselli che mostra abitualmente nei suoi show. Barry, creata da Alec Berg e Bill Hader – quest’ultimo attore storico del Saturday Night Live – è una serie crime in cui un veterano dell’Afghanistan, come tanti suoi commilitoni, non riesce a trovare un posto nella società. Per questo decide di diventare un sicario. Lui pensa di uccidere le persone “cattive” ma tutto il suo sistema di valori viene a mancare quando gli viene assegnata l’uccisione di Ryan, un istruttore di fitness che (mossa non del tutto intelligente) si scopa la moglie di un boss della mafia cecena. È qui che Barry diventa (anche) una serie comedy, perché Ryan è iscritto, come tutti a Los Angeles, a un corso per attori wannabe, tenuto da Henry Winkler, il Fonzie di Happy Days. Barry, per uccidere Ryan, deve improvvisarsi perfomer e questo gli scatena dentro tutto un mondo di emozioni e sentimenti. Crede che la recitazione sia il suo nuovo e ricercato senso della vita. Peccato che Barry sia tremendo sul palco, e sembri un pezzo di legno abbandonato in scena. Anche lasciare il suo lavoro da sicario, poi, non è affatto facile come si potrebbe immaginare. Ecco così che i due conflitti sono serviti e sono più che sufficienti a costruire una serie che si lascia vedere con leggerezza e piacere. Gli otto episodi da mezz’ora scorrono senza quasi che lo spettatore se ne accorga e questo è merito di una scrittura precisa e di una trama mai scontata, come ci si può aspettare da un thriller di qualità. Se a tutto questo aggiungete la stralunata comicità di Hader capirete perché la decisione di rinnovare Barry sia stata così rapida da parte di HBO.

2. KILLING EVE (7 EPISODI – BBC AMERICA)

Un volto noto e uno sconosciuto ai più. Il primo è quello dell’attrice protagonista di Killing Eve, Sandra Oh, l’altro è quello della sua creatrice, Phoebe Waller Bridge.

Sandra Oh, dopo il successo interplanetario di Grey’s Anatomy si era presa un po’ di tempo per capire se il ruolo della dottoressa Yang l’avrebbe perseguitata per il resto della carriera – anatema che colpisce molti attori imprigionati nel ruolo che li ha portati al successo. Apparentemente la risposta è no, di sicuro non dopo la sua splendida interpretazione della goffa, impacciata e verissima Eve Pollastri, dipendente dell’MI6 (l’agenzia di spionaggio inglese) a cui viene affidato un caso di difficile risoluzione.

Phoebe Waller-Bridge, invece, è la mente e il volto dietro a due piccole serie inglesi passate abbastanza inosservate: Crashing e Fleabag. Soprattutto quest’ultima ha un livello di scrittura altissimo. E ora Phoebe si cimenta con una serie che mette in scena il più classico degli inseguimenti tra gatto e topo, ma con tanti twist moderni e divertenti, a cominciare dalle protagoniste di questo inseguimento, due donne tanto diverse quanto speculari. Eve, come già detto, è timida, ogni tanto balbetta e sembra sempre essere fuoriluogo. L’altra, che si fa chiamare Villanelle, come una famosa marca di profumi, oltre a essere una killer spietata e apparentemente senza cuore è una donna che sa sempre quello che vuole. Ad aiutare la storia dello scontro tra questi due antipodi ci sono Billie e Konstantin, due figure maschili tenere e sostanzialmente inutili, come solo una donna scrittrice sa tratteggiare.

Anche in questa serie, come nelle due precedenti, la Waller Bridge tira fuori dei dialoghi stupendi che, seppure in un contesto di continua esagerazione, non risultano mai stonati in bocca ai suoi personaggi.

- PATRICK MELROSE (5 EPISODI – SHOWTIME)

Che relazione intercorre tra un padre violento e narcisista e un figlio tossicodipendente? Possono realmente le colpe dei padri ricadere sui figli in un loop tanto insensato quanto primitivo? Si può essere capaci di amare quando nella vita si è ricevuto solo rimpianto e dolore? A queste e ad altre domande ancora più difficili cercano di rispondere le 5 puntate di Patrick Melrose. Riportata agli onori della cronaca per la incredibile interpretazione di Benedict Cumberbatch, la serie di Showtime è in realtà molto di più di un palco per l’eclettico attore inglese.

Tratto dai romanzi di Edward St Aubyn, Patrick Melrose è ambientato tra inghilterra e Francia, nella ricca borghesia britannica, e racconta le vicende di Patrick, figlio abusato da un padre violento, e della sua lotta contro la tossicodipendenza e, soprattutto, contro i fantasmi di una vita colma di sofferenza e senso di colpa. Ogni puntata corrisponde a un capitolo della vita di Patrick, e a uno dei cinque libri della saga I Melrose di St Aubyn. Di questi ultimi la serie non mantiene la complessità strutturale e linguistica, a favore di una narrazione che si muove agile in periodi storici ed emozioni, ma sempre con ordine e linearità.

Vedere Patrick combattere contro i suoi ricordi di bambino è struggente e fastidioso, in un periodo dove questo binomio non è esattamente il preferito nel panorama televisivo. Si rimane invischiati nella storia della famiglia Melrose come in una sostanza appiccicosa e sgradevole. Il padre David, gigantesco nell’interpretazione di Hugo Weaving è un mostro dagli occhi tristi, di cui non si capiscono le motivazioni e che si odia ma con un senso di pena. E la madre, con le sembianze della irritante Jennifer Jason Leigh è un personaggio che non smette di stupire per la sua meschinità e vigliaccheria. Sbirciare nella serratura della casa dei Melrose restituisce il senso della disgrazia di quelle famiglie infelici di cui parlava Tolstoj e la fascinazione per una serie che non ha mai paura di mostrarsi nuda nel suo racconto del dolore.