Ci sono opere cinematografiche che cavalcano il loro tempo, altre che lo determinano; film che provano a sfuggirvi in un anacronismo voluto e altri che invece lo cristallizzano, restandovi intrappolati. E poi c’è la trilogia di Ritorno al futuro, dove il tempo è contemporaneamente protagonista, nemico, regista e spettatore.

Nel 1980, lo sceneggiatore e produttore Bob Gale trovò nella sua soffitta il diario scolastico del padre. Scoprì che all’epoca era capoclasse, e si chiese se i due sarebbero mai stati amici se si fossero incontrati alla stessa età. Questi pensieri lo assillarono per diversi giorni, e Gale sentì di doverne parlare con qualcuno per trovare delle risposte. Fece una lunga chiacchierata con l’amico Robert Zemeckis, regista alle prime armi. Robert gli disse che la sua curiosità era un’altra: sapere se al liceo sua madre fosse davvero la santerellina che non aveva mai baciato un ragazzo come aveva sempre detto di essere, oppure una femme fatale. Il loro discorso arrivò presto ai viaggi nel tempo e si tramutò nel soggetto di un film. I due ne parlarono a Steven Spielberg, che rimase affascinato dall’idea e si candidò come produttore esecutivo. Mancava soltanto una casa cinematografica disposta a produrre l’opera. Per quattro lunghi anni non la trovarono: rifiutarono tutte.

In quel periodo andavano di moda commedie più spinte, lo standard era definito dallo stile malizioso e caciarone di Porky’s, e le case cinematografiche ritenevano il soggetto di Ritorno al futuro troppo innocente: mancavano la componente erotica, le battute a sfondo sessuale e i doppi sensi. Così Zemeckis e Gale si rivolsero alla Disney, che all’inizio sembrava interessata al progetto, ma che poi si tirò indietro non potendo accettare l’idea che una madre si innamorasse del proprio figlio. Quando ormai il progetto sembrava definitivamente sfumato, fu la Universal Pictures ad accettare la sceneggiatura e a decidere di finanziare il film. Costato 19 milioni di dollari, ne incassò 381 in tutto il mondo. Le altre case cinematografiche, probabilmente, si stanno ancora mangiando le mani.

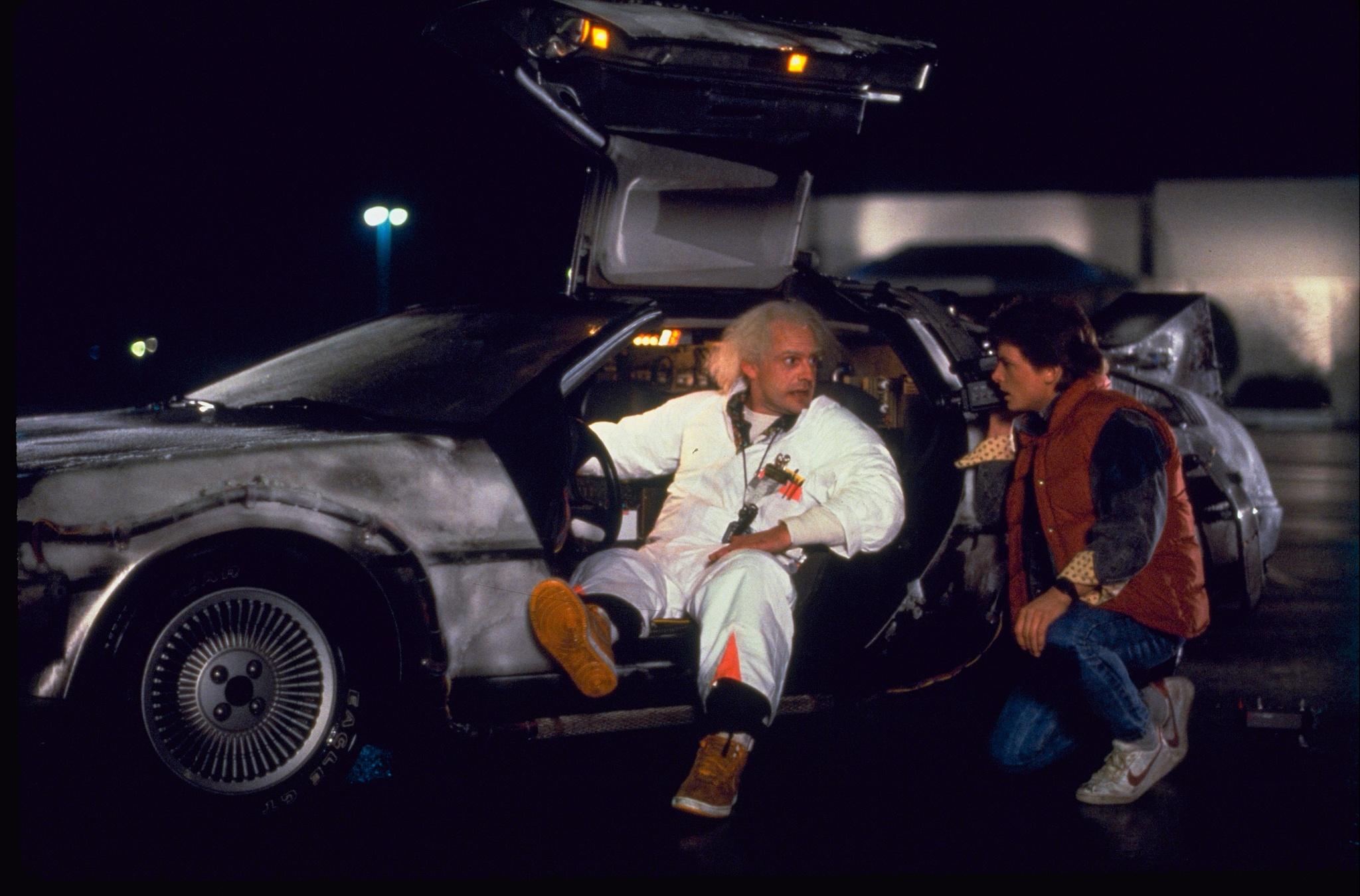

Il soggetto elaborato in origine era molto diverso da quello della versione finale. I viaggi nel tempo erano infatti stati previsti attraverso l’uso dei frigoriferi, ma poi, temendo che qualcuno avrebbe potuto emulare il protagonista, chiudendosi in un congelatore, Zemeckis pensò fosse meglio trovare un’alternativa. Scelse quindi di utilizzare un’automobile, l’iconica DeLorean DMC-12, e abbandonando l’idea iniziale di un viaggio innescato tramite un’esplosione nucleare si affidò all’espediente del fulmine, più semplice da realizzare a livello di effetti speciali. Persino il protagonista era differente: per il ruolo di Marty McFly era stato scritturato Eric Stoltz, licenziato dopo sei settimane di riprese perché Zemeckis non era convinto della sua interpretazione. Prese il suo posto Michael J. Fox, che all’epoca stava girando la sitcom Casa Keaton. Per far combaciare entrambi i lavori fu costretto a dormire due ore a notte per tutto il periodo delle riprese. Ma ne valse la pena, perché Ritorno al futuro fece decollare la sua carriera, frenata pochi anni più tardi da una precoce malattia.

Parlare del film in sé e dei due sequel usciti nel 1989 e nel 1990, è un esercizio quasi superfluo. Tutti conoscono la trama, le avventure nel tempo di Marty McFly e di Doc, interpretato da Christopher Loyd, attraverso quattro epoche – il presente nel 1985, il 1955, il 2015 e il 1885. Quello che va analizzato è semmai l’impatto che la pellicola ebbe al momento della sua uscita e negli anni successivi, il modo in cui seppe rappresentare la realtà sociale americana degli anni Ottanta e i richiami fantascientifici che reggono l’intera struttura dell’opera. Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, il principale obiettivo era sfatare il paradosso del nonno, teorizzato per la prima volta dal francese René Barjavel nel libro Il viaggiatore imprudente, del 1943. La teoria è semplice e punta a dimostrare l’impossibilità dei viaggi nel tempo: Barjavel spiega infatti che se un nipote tornasse indietro nel tempo e uccidesse il proprio nonno prima dell’incontro con la nonna – e quindi prima di far nascere suo padre – l’omicidio renderebbe impossibile la sua esistenza, e conseguentemente il viaggio nel tempo e l’uccisione del nonno. In Ritorno al futuro, Marty, viaggiando nel tempo, rischia infatti più volte di interferire negli eventi e di cancellare la sua nascita. La sceneggiatura si rifà però al principio di autoconsistenza di Novikov, per cui il viaggio nel tempo è possibile, e le conseguenze del passato nel futuro sono esattamente quelle che hanno permesso lo stesso viaggio.

Ritorno al futuro lascia spazio anche ad altre teorie, come ad esempio quella del multiverso, secondo la quale un’interferenza con il passato produrrebbe conseguenze in un universo parallelo. Sarebbe dunque possibile, come spiega Doc a Marty in una famosa scena alla lavagna, a ogni interferenza, creare infiniti universi con infinite linee temporali. L’originalità del film sta proprio nel gioco a incastro delle linee temporali, dove Marty non solo può incontrare i suoi genitori da giovani, ma anche una versione di se stesso nel futuro, rendendosi così conto delle conseguenze che un gesto ha prodotto in una determinata linea temporale. In quest’opera la visione del futuro è interessante non soltanto per le dinamiche della trama, ma perché anticipa avvenimenti poi realmente accaduti, in una previsione del futuro sia a livello tecnologico che politico. Ritorno al futuro ha anticipato l’uso delle fotocamere portatili, delle “tavolette elettroniche” che oggi chiamiamo tablet, delle videoconferenze, del sensore per le impronte digitali e di una versione rudimentale dei Google Glass. Non male, considerando che fino a quel momento i film di fantascienza immaginavano il futuro in modo perlopiù distorto, tra alieni, UFO e invenzioni bizzarre che non sono mai state realizzate.

Tuttavia la previsione più azzeccata resta quella di Biff Tannen, il bullo della trilogia, che in un universo parallelo diventa un “clone” di Donald Trump. Lo sceneggiatore Bob Gale ha dichiarato di essersi ispirato proprio al magnate statunitense per rappresentare questa versione di Biff, ovvero un ricco imprenditore senza scrupoli, talmente pieno di sé da aver fatto installare il proprio faccione sulle insegne dei suoi palazzi a New York. In questo piano temporale la città che il film racconta è allo sbando: non esistono più leggi morali, prevalgono l’imbarbarimento e la violenza, l’uso sfrenato delle armi e tutto ruota attorno ai soldi. Trent’anni dopo gli Stati Uniti sembrano davvero diventati la terra di Biff Tannen.

È poi interessante comprendere la visione di Ritorno al futuro degli anni Ottanta, un’epoca in cui l’allegro disimpegno ha preso il posto delle battaglie sociali degli anni Sessanta e Settanta. È il periodo dell’avvento di MTV, di una smart-generation dove i marchi determinano un’appartenenza, un posizionamento nella società, e le nuove tecnologie si affacciano prepotenti con un potere di prevaricazione tale per cui per sopravvivere è necessario restare aggrappati al progresso. Ancora più esaustiva è la versione del 2015 immaginata dagli autori del film in cui la tecnologia invade gli aspetti della quotidianità fino a diventarne protagonista, surclassando l’emotività dell’uomo. Per fortuna, almeno, nel nostro presente non ci nutriamo di “pizze idratate”.

Eppure noi siamo cresciuti con una versione monca del film. Nell’adattamento italiano molte battute risultano incomprensibili, e altre sono state del tutto modificate. Per anni ci siamo chiesti il senso della “Pepsi senza”, non avendo accesso alla battuta originale sulla Pepsi Free, o della scena in cui Marty incontra sua madre nel passato e le dice di chiamarsi Levi Strauss. Nella versione originale il nome con cui si presenta è Calvin Klein, ma il marchio all’epoca non era ancora abbastanza famoso in Italia. Il problema dell’adattamento è che, al contrario di Calvin Klein, che nel 1955 non esisteva e giustifica lo stupore della madre, Levi Strauss era un marchio già ben noto negli Stati Uniti.

Quello che resta oggi di Ritorno al futuro è una visione più che attuale della società, la naturale evoluzione di quegli anni Ottanta ovattati e superficiali. Oggi la trilogia è un vero e proprio prodotto di culto, capace di rivitalizzarsi di anno in anno attraverso raduni di appassionati e iniziative nostalgiche legate all’opera e a quel periodo. Soprattutto in un’epoca in cui la figura del nerd ha cambiato i connotati, passando da sfigato fan della fantascienza a individuo alla moda. Anche per questo è giusto dire che Ritorno al futuro è riuscito a smuovere le masse, e lo fa tuttora, anche a livello di marketing – seguendo la scia di altre saghe famose, come Star Wars. Ritorno al futuro non è soltanto un’opera iconica da rivedere una volta l’anno per il gusto di ripetere le battute a memoria. Certo, a livello cinematografico non stiamo parlando di Quarto potere, ma resta comunque un prodotto a suo modo innovativo, valido anche a livello di regia, fotografia e sceneggiatura. Scene come quella di Marty che impugna la Gibson e suona Johnny B. Goode di fronte al pubblico attonito del 1955 è più di un divertissement fine a se stesso. Quando pronuncia la frase: “Penso che non siate ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà”, Marty sta illustrando al meglio la funzione dei salti temporali, coinvolgendo direttamente lo spettatore e infrangendo implicitamente la quarta parete.

Qualunque bambino nato dopo gli anni Ottanta ha sognato di urlare al bullo della scuola “Ehi tu, porco, levale le mani di dosso”, per salvare con un gesto eroico la ragazza di cui era innamorato. Questo perché Ritorno al futuro ha il raro potere di restare impresso nella memoria come un ricordo familiare, un pezzo della nostra vita. Il migliore, poiché collegato all’infanzia, e che quindi diventa un porto sicuro quando ci riavviciniamo alla visione dell’opera. È il nostro personale conforto, un viaggio nel tempo – nel nostro tempo – che compiamo senza portare la DeLorean a 88 miglia orarie.