La via Emilia corre dritta da Rimini a San Donato Milanese, attraversa tutta l’Emilia Romagna. Solo poche città – che poi vere città non sono mai, sono sempre paesoni – riescono a farla curvare. Gli altri piccoli centri abitati rimangono invece trafitti, attraversati dalla linea retta grigio scuro della via. Una sequela di Paesi accomunati da una topografia lacerata dal medesimo asse. La via Emilia è la trincea dove ho combattuto la mia personale guerra contro la provincia italiana.

La provincia non è solo un luogo, una connotazione geografica. È soprattutto, uno stato dell’anima. Veneto, Friuli, Piemonte e Emilia Romagna raccolgono, lontano dalle loro città , collezioni di paesaggi umani che non potrete trovare in altri luoghi d’Italia. Le langhe piemontesi, i preziosi filari veneti e l’addolorata pianura Padana scolpiscono i caratteri delle persone che vi abitano.

Venire dalla provincia è qualcosa che solo i provinciali possono condividere e che difficilmente si può rendere comprensibile ai “cittadini”. Genera insieme un senso di appartenenza e di colpa, è qualcosa che si custodisce e si nasconde, e a cui si cerca in qualche modo di porre rimedio. L’incomprensione si genera anche tra provincia del nord e quella del sud. Chi è cresciuto al sud è come se custodisse un segreto diverso dal mio: così come loro non possono capire la mia nebbia, io stento a capire la ferocia del sole che scrosta l’intonaco delle case. Esiste una filmografia, dedicata ed esplicita, che, nel corso degli anni, ha cercato di raccontare la provincia con forme e risultati alterni. I temi raccontati in questi film possono essere sintetizzati in almeno tre movimenti comuni: il legame con il denaro e con il lavoro; l’assoggettamento delle relazioni umane nei confronti dell’apparenza e, infine, il più importante, la voglia di scappare.

In provincia si lavora. Sempre e comunque. Chi non si trova un lavoro appena finiti gli studi nel migliore dei casi viene tacciato di pigrizia, nel peggiore di non essere sufficientemente “uomo”. Ne I Vitelloni di Fellini, nessuno dei protagonisti ha un vero lavoro e questo, insieme al loro approccio godereccio alla vita, li definisce più di qualsiasi altra cosa. Il film, uscito nel 1953, è il secondo lungometraggio di Fellini e, per molti, il commiato di Federico alla sua Rimini e alla sua giovinezza artistica (in realtà tornerà in Romagna per il suo capolavoro, Amarcord).

Fausto, Alberto, Riccardo, Leopoldo e Moraldo sono cinque giovani che vivono in una Rimini perennemente battuta da un vento secco, sempre fuori stagione. Ognuno di loro ha una storia personale che il film racconta con grazia: Fausto è il donnaiolo che ha messo incinta la delicata Sandrina e che si ritrova a dover fare i conti con una vita da adulto – una famiglia e, appunto, un lavoro – contro la sua volontà e le sue costanti pulsioni romantiche. Alberto è un altro bambino non cresciuto, attaccato alla sua “mammina”, che non vorrebbe mai veder piangere. Sandrina, mammina, tutto è ridotto al diminutivo e non per una questione di affetto: quello dei Vitelloni è un mondo piccolo. Riccardo e Leopoldo sono il tenore e lo scrittore teatrale, quest’ultimo alla ricerca di una propria voce che, verosimilmente, non troverà mai. E, alla fine, Moraldo in cui molti critici hanno riconosciuto l’alter-ego di Fellini. Moraldo se ne vuole andare perché, nel gruppo dei vitelloni, è l’unico con uno sguardo abbastanza profondo da riconoscere il vuoto della realtà in cui vive.

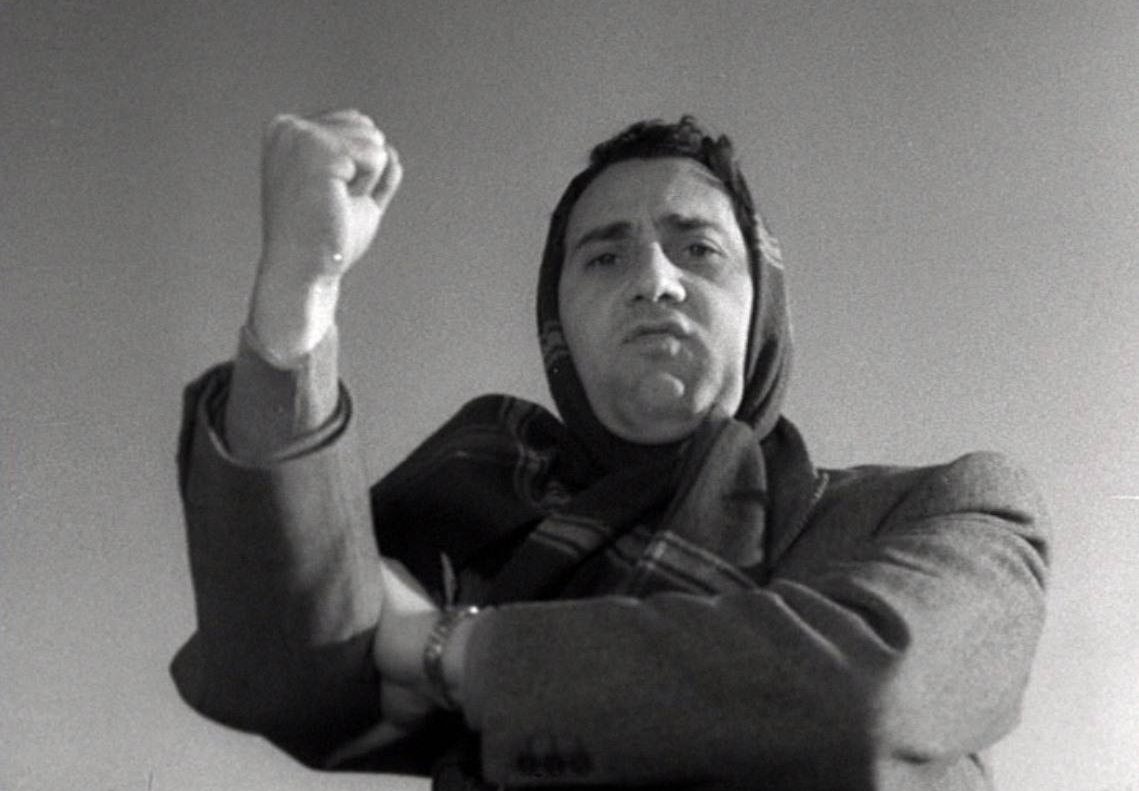

Non solo i vitelloni non hanno un lavoro, ma deridono quei lavoratori costretti alla fatica come nella ormai iconica scena in cui Alberto Sordi fa il gesto dell’ombrello e la pernacchia ai poveri operai che stanno asfaltando la strada. L’assenza di lavoro definisce i personaggi non solo socialmente ma, soprattutto, moralmente. Ritraendoli mentre errano senza meta per le strade o seduti senza nulla da fare al bar di paese, Fellini sa bene che sta raccontando qualcosa in più sui suoi personaggi, rispetto al semplice tema della disoccupazione. Perché il lavoro, in provincia, è un rito necessario almeno quanto i sacramenti per i cattolici, un viatico indispensabile per l’età adulta.

Al tema del lavoro è strettamente legato a quello dei soldi. Fausto, figlio di un poveraccio “che ha lavorato tutta la vita”, non ha i soldi per vivere da solo insieme a Sandrina ed è quindi costretto a subire l’umiliazione di vivere sotto il tetto dei suoceri. E sempre i soldi costituiscono una sorta di peccato originale per la provincia raccontata ne Il Capitale Umano di Paolo Virzì del 2013.

La provincia in questo caso è quella lombarda, quella post-berlusconiana, in cui piccoli e grandi imprenditori hanno “scommesso sulla rovina di questo Paese”, vincendo. La medio-alta borghesia di Virzì è alla ricerca del guadagno facile e non si cura delle povere vittime che questo inevitabilmente produce. Un cameriere ciclista viene investito e la scoperta di chi guidava la macchina che lo ha colpito, senza prestare soccorso, non è tanto la vera ricerca di un colpevole criminale, quanto un viaggio più complesso e ampio nelle colpe di una intera classe sociale.

Fabrizio Bentivoglio è l’orrido e mellifluo titolare di un’agenzia immobiliare che, sfruttando le amicizie della figlia adolescente, entra in contatto con un broker, Gifuni, che gli offre la possibilità di un investimento. I soldi muovono Bentivoglio come una condizione necessaria alla felicità. Sono invece la maledizione di Valeria Bruni Tedeschi una pseudo-Veronica Lario con velleità artistiche intrappolata in un matrimonio di facciata, in una provincia grigia come la nebbia. Nel Capitale Umano, intorno e grazie a questa linea economica si sviluppa un secondo racconto parallelo in cui il pilone portante è quello delle apparenze.

In provincia l’apparenza conta più della sostanza. Non solo a livello di abbigliamento – i vestiti alla moda della metropoli in provincia arrivano l’anno successivo e vengono sfoggiati con l’orgoglio dell’ignorante – è un’apparenza che ha quasi sempre a che fare con il valore della dignità e del decoro. Bentivoglio è orgoglioso di potersi sedere allo stesso tavolo della famiglia Gifuni perché sa che gli permetterà di scalare la graduatoria sociale del paese, accrescendo la sua dignità. Allo stesso modo Matilde Gioli, la figlia di Bentivoglio, non può farsi vedere in giro insieme a Luca, ragazzino con problemi di droga, perché sa che questo la danneggerebbe più di qualsiasi altra cosa.

Se parliamo di apparenza in provincia il film bibbia a riguardo è il capolavoro di Pietro Germi Signore & Signori del 1966. In un paese del Veneto non meglio specificato assistiamo, in tre capitoli, alle storie di una compagnia di maschi della medio–alta borghesia e ai loro drammi amorosi. Alberto Lionello, Gastone Moschin, Virna Lisi e una giovanissima Moira Orfei sono tra gli interpreti di una delle migliori commedie della nostra filmografia. In ognuna delle tre storie raccontate, il salvataggio dell’apparenza sociale è il tema centrale. Il secondo capitolo, quello più pungente dei tre, vede il Rag. Bisigato, interpretato da Moschin, innamorarsi di Virna Lisi, al punto da rifiutare il matrimonio con l’insopportabile moglie Gilda. L’amore tra i due è così forte che lo spettatore si trova a tifare per loro fin dalla prima scena. Ma in provincia non si può certo uscire da un matrimonio come se niente fosse, perché questo andrebbe contro lo status quo cattolico e istituzionale. Bisigato è costretto ad arrendersi al nido famigliare e alla sua sorda infelicità perché tutto torni, come si vuole in provincia, all’equilibrio prestabilito. Signore & Signori è il seguito ideale de I Vitelloni in cui, alla dolce malinconia di Fellini si sostituisce il disincanto di Germi e la sua convinzione che il matrimonio sia un’istituzione fallimentare.

È normale che Bisigato e la Lisi sognino, in una fetida stanzetta in affitto, di scappare. Perché la provincia, prima di tutto, si definisce come il luogo da cui evadere. Il desiderio inverso, molto contemporaneo e più frivolo, di abbandonare la città per tornare in campagna a coltivare la terra, è frutto di una certa hipsteria e di un bisogno di allontanarsi dai nostri lavori sempre più faticosamente concettuali. La voglia di scappare dalla provincia, invece è qualcosa di molto più semplice e diretto. Perché la realizzazione di se stessi, in provincia, non può che essere figlia di un compromesso. Non ci sono sogni realizzati lungo la via Emilia. Per realizzare i sogni bisogna andare altrove, per realizzare se stessi bisogna fuggire.

Lo sapeva bene Fellini e, questa sua convinzione, l’ha fatta incarnare al suo Moraldo. Quando nel finale dei Vitelloni Moraldo sale finalmente sul treno, Guido, il bambino con cui dialogava ogni notte, rimane in stazione. Tutti e due sono riflessi di Fellini. Moraldo è il Fellini che è andato a Roma inseguendo la sua realizzazione, Guido è il Federico che è rimasto a Rimini, con il cuore. Quella stessa Rimini in cui Fellini, nel 1993 tornerà per morire. Non avrebbe potuto farlo in nessun altro posto. Perché questo è il trabocchetto, lo scherzo più di cattivo gusto che ci possa tirare la provincia. Si può scappare, magari ci si riesce ma, alla fine, si torna sempre. Perché il richiamo di quelle terre ha la voce di un genitore che ti ha cresciuto in malo modo, a cui vorresti non voler bene ma di cui, inevitabilmente, porti lo stesso sangue.