Nell’ultima canzone dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso urla a squarciagola che “La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo”, riferendosi al suo grande amore e a un presunto attacco missilistico indirizzato verso il suo tetto coniugale a Prati. Cosa abbia portato il cantante romano a ipotizzare un bombardamento di Kim Jong-un non è così misterioso, considerata la popolarità del dittatore, figura centrale nell’ironia di internet degli ultimi anni. Ad alimentare questa infinita gag sul sopracitato Stato asiatico intervengono diversi fattori: prima di tutto la sua singolare situazione politica, che lo rende un concentrato di anacronismo e determinazione; e poi ovviamente il carisma del suo leader, il quale non si risparmia dal voler fare la voce grossa ai suoi avversari – sia interni che esterni – in un perfetto stile dittatoriale novecentesco. La Corea del Nord e la stirpe dei Kim sono così diventati una fonte inesauribile di aneddoti strani e intrecci cinematografici per l’Occidente, alimentati dall’aura di impenetrabilità e mistero che circonda la Repubblica Popolare Democratica di Corea. E ne è una dimostrazione il caso del film con Seth Rogen e James Franco del 2014, The Interview, all’epoca censurato perché ritenuto un possibile casus belli per un conflitto atomico tra gli Stati Uniti e la penisola felice di Kim Jong-un.

La cosa più interessante di questo Paese è proprio il modo in cui la biografia dei suoi leader si amalgama perfettamente con le peculiarità politiche che lo contraddistinguono, creando una sorta di epopea familiare in cui ogni membro della famiglia Kim si trova protagonista di qualche strana vicenda. La più recente è quella di Kim Jong-nam e della sua misteriosa uccisione all’aeroporto di Kuala Lumpur per mano di due donne che lo hanno avvelenato – mentre pensavano di fare parte di una candid camera, hanno detto – ma non si tratta dell’unica nota di colore nella storia di questa famiglia. A parte le passioni per le armi nucleari dell’attuale dittatore, forse l’episodio più assurdo che abbia mai coinvolto la famiglia Kim è quella che riguarda il padre, il “caro leader”, Kim Jong-il – nonché figlio del “presidente eterno”, Kim II-sung. Si tratta di una storia particolarmente avvincente perché mette in risalto un aspetto che tralasciamo del tutto quando parliamo di personaggi simili: i sentimenti. Perché sì, persino i dittatori nordcoreani si possono trovare a dover fare i conti con i propri sogni, un po’ come quella storia di Hitler che voleva fare il pittore, solo che in questo caso, Kim Jong-il aveva come aspirazione quella della settima arte.

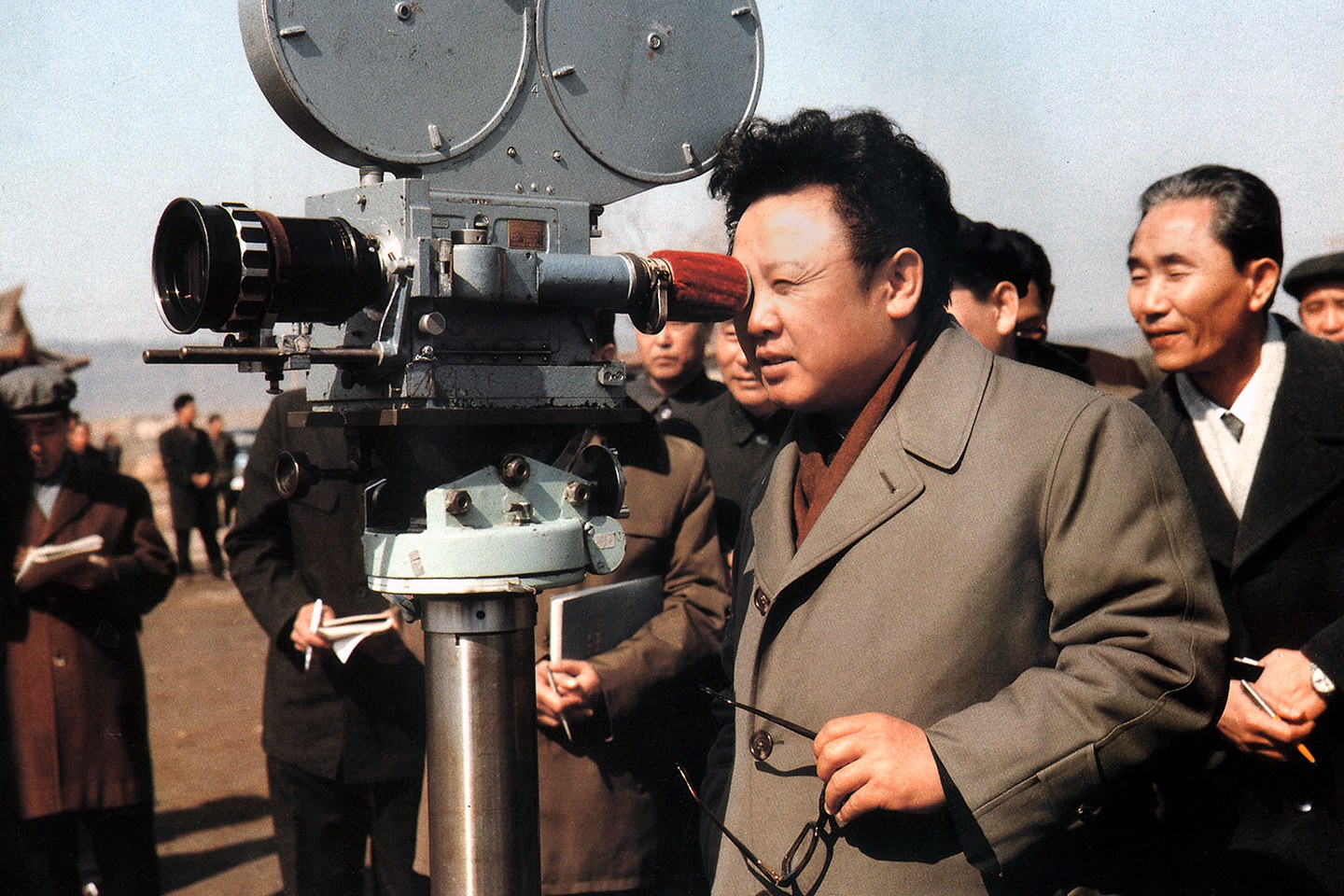

La sua più grande passione, infatti, era il cinema – aveva una collezione privata che contava oltre 15mila titoli – e il suo più grande cruccio era che la Corea del Sud avesse una produzione cinematografica di livello internazionale, mentre quella del suo Stato si limitava a una prospettiva propagandistica. Nel cinema del suo Paese, in poche parole, mancavano le emozioni, gli attori erano freddi, le storie non arrivavano al cuore. Cosa si poteva fare dunque per dare una nuova vita al cinema nordcoreano e lanciarlo finalmente ai grandi concorsi europei accanto ai titoli più importanti dell’epoca? Mi verrebbe da immaginare la scena della tavola rotonda in cui Kim Jong-il sbatte i pugni per spronare il suo entourage a trovare una soluzione, quando a un certo punto arriva l’intuizione geniale: rapiamo il miglior regista e la migliore attrice sudcoreani degli ultimi vent’anni e il gioco è fatto.

Shin Sang-ok era un regista che tra gli anni Cinquanta e Sessanta aveva fatto la storia del cinema sudcoreano, ma che era caduto in disgrazia negli anni Settanta, periodo in cui il suo lavoro subì un forte rallentamento a causa di interferenze governative su censura e fondi per l’industria cinematografica. Choi Eun-hee, invece, era una delle attrici più famose di quegli anni, ex moglie di Shin, con il quale aveva poi fondato una casa di produzione, la Shin film. Erano tra i volti più noti del settore e Kim Jong-il elaborò un piano abbastanza complesso per accaparrarsi la coppia che avrebbero lanciato tra le stelle del firmamento il cinema nordcoreano, consacrandolo alla gloria eterna. Approfittando della situazione piuttosto decadente in cui si trovavano i personaggi – Shin girava sempre meno film e Choi ai tempi del sequestro aveva grossi debiti, come si spiega molto bene nel documentario che racconta questa storia The Lovers and the Despot – nel 1978, il caro leader spinse Choi a Hong Kong per discutere con un produttore di alcune offerte di lavoro. L’intento in realtà era quello di stordirla e caricarla su una barca verso la Nord Corea. L’attrice doveva servire come esca per Shin, che poco dopo la notizia del rapimento si mise infatti a cercarla, cadendo a sua volta nella trappola del dittatore e finendo per diversi anni imprigionato come un detenuto politico, mentre Choi viveva tra le ville di Kim Jong-un, girando musei, leggendo libri di propaganda e lavorando sulla sua completa conversione in nordcoreana. Dopo un bel po’ di anni trascorsi così, nel 1983 i due ex coniugi vennero riuniti a un party del dittatore: la seconda fase del piano del segretario generale eterno del Partito dei Lavotori di Corea era arrivata, bisognava mettersi all’opera per dare vita al nuovo cinema nordcoreano.

La cosa paradossale era che mentre Choi e Shin in Sud Corea avevano vissuto degli anni particolarmente sfigati, nella Repubblica Popolare Democratica i due partner – che si risposarono su richiesta di Kim Jong-un – vissero un periodo di incredibile prolificità, dando effettivamente vita a una stagione cinematografica molto fortunata per il loro nuovo Paese “di adozione”. Il dittatore, sebbene fossero film di stampo comunque propagandistico, diede molto spazio creativo al regista e all’attrice; scelta che contribuì a portare il loro cinema anche a festival europei, esattamente come auspicava Kim Jong-un. Forse il caso più divertente è quello dell’ultimo dei sette lungometraggi che Shin e Choi girarono durante il rapimento, Pulgasari, una versione nordcoreana del fortunatissimo Godzilla che faceva del mostro una sorta di metafora dei mali del capitalismo. Proprio grazie alla discreta popolarità che il cinema dei coniugi stava portando in Patria, ironia della sorte, si aprirono le strade per un eventuale fuga da Pyongyang. L’affetto e la stima che Kim Jong-un riponeva nei suoi due idoli, salvatori dell’arte del Paese, non bastavano a colmare quel senso di prigionia dato dalla lunga permanenza in Corea del Nord. E così, il sogno del dittatore con la passione del cinema si interruppe bruscamente, quando i due traditori della causa cercarono rifugio in un’ambasciata americana a Vienna, mentre partecipavano a un festival.

In realtà, per quanto le ricostruzioni e le testimonianze di Choi e Shin abbiano sempre confermato la teoria del rapimento, non tutti l’hanno sempre pensata così. Il dubbio che si trattasse di un trasferimento volontario, anche alla luce della carriera brillante che ne seguì, rimase insinuato tra i pensieri di molti, avvalorato ovviamente dalle parole del dittatore che non ha mai confermato la teoria del sequestro. Eppure, esistono registrazioni fatte di nascosto da Choi che accerterebbero la loro versione, per quanto folle possa sembrare. Negli anni successivi a questa stranissima vicenda, i due si trasferirono negli Stati Uniti, dove Shin diresse capolavori anni Novanta come Tre piccole pesti, quando in Occidente impazzava la moda delle arti marziali sulla scia di Karate kid, fino poi a morire nel 2006, mentre Choi è deceduta ad aprile del 2018, giusto in tempo per testimoniare nel documentario uscito nel 2016. Di tutta questa assurda vicenda, al di là delle risate che suscita in noi occidentali la vista di questi uomini con tagli di capelli buffi che vogliono dominare il mondo intero, una cosa mi è rimasta abbastanza impressa, una sorta di metafora da bambini attorno al fuoco che ascoltano le favole del nonno. Ha senso fare quello che ci piace di più se il prezzo da pagare è la nostra libertà? In fondo, Shin e Choi volevano solo avere la possibilità di lavorare con la loro arte, cosa che il loro Paese d’origine non consentiva più. In un certo senso, hanno vissuto una seconda primavera delle loro carriere grazie alle velleità di un dittatore megalomane. Se però poi hanno rischiato di farsi ammazzare pur di evadere, la risposta alla domanda è che evidentemente no, non sempre vale la pena accettare compromessi del genere, anche se di fatto sono l’unica strada per perseguire la propria vocazione.