Credo sia successo più o meno a tutti di ritrovarsi in qualche orrida gita scolastica dove ci si trascina per le strade di una meta culturale distrutti dalla deprivazione di sonno e dai quotidiani tortellini panna e prosciutto. Di solito, in queste folli usanze che si perpetuano nella storia scolastica di ogni individuo, in particolare in quelle che hanno luogo nel triennio sciagurato delle scuole medie, l’attenzione si focalizza tutta sull’entusiasmo dell’acquisto di cose che normalmente un adulto non ti permetterebbe di comprare. Accessori improbabili, osceni, pacchiani e poi, soprattutto, indumenti: magliette e felpe con orride stampe, copie di marchi o rivisitazioni di brand in chiave ironica, del tipo “Hard Rocco Cafè”. Tra questi capi d’abbigliamento trasgressivi come solo gli adolescenti che li indossano sanno essere, spesso figura anche quello adornato dal disegno di un bambino intento a urinare su qualche oggetto o su una scritta con un’espressione sfacciata e dispettosa. Il disegno in questione è una copia non autorizzata del protagonista di uno dei fumetti più belli che siano mai stati disegnati, Calvin & Hobbes. E il fatto che sia toccato proprio a lui, Calvin, questo infausto destino goliardico è strettamente legato alla storia molto peculiare del suo autore, Bill Watterson, e del suo rapporto con i cartoon.

Se si ha la fortuna di essere arrivati al 2019 e non aver mai letto Calvin & Hobbes, nemmeno per sbaglio in una di quelle strisce che appaiono nel diario Comix, allora vuol dire che si hanno ancora a disposizione dieci anni di fumetti da divorare. Chi invece si è imbattuto in questa saga che coinvolge un bambino di sei anni e un pupazzo a forma di tigre, sa bene che questi disegni sono quanto di più lontano da semplici illustrazioni per l’infanzia – cosa che a primo sguardo possono sembrare – complici anche le suddette riproduzioni da adesivo sul cofano. Tutto ha inizio quando Calvin, così chiamato in onore del teologo del XVI secolo che credeva nella predestinazione, cattura una tigre, Hobbes, con un retino e un sandwich al tonno, punto debole dei predatori della giungla. Hobbes, che invece prende il nome dal filosofo britannico che non riponeva molta fiducia nel genere umano, è un peluche che riempie gli spazi di solitudine di Calvin, che si ritrova a giocare quasi sempre da solo. Messa così potrebbe sembrare una piacevole trama per poppanti simile a tanti altri cartoni animati che ritraggono le avventure di un ragazzino e la magia di animali e cose che prendono vita per corrergli in aiuto, come dal più classico degli schemi della favola proppiani. In realtà, già in questo rapporto tra i due protagonisti entra in gioco una formula molto interessante di interazione: come spiega Watterson in Dieci anni di Calvin and Hobbes, infatti, Hobbes non è né un pupazzo dotato di qualche potere magico animista in stile Toy Story che lo rende vivo quando non ci sono sguardi indiscreti intorno a lui, né si tratta di un’allucinazione di Calvin: Hobbes rappresenta semplicemente la soggettività della percezione che ognuno ha delle cose, che in questo caso si manifesta agli occhi di Calvin nell’estremo aplomb e sarcasmo misurato di una tigre di pezza.

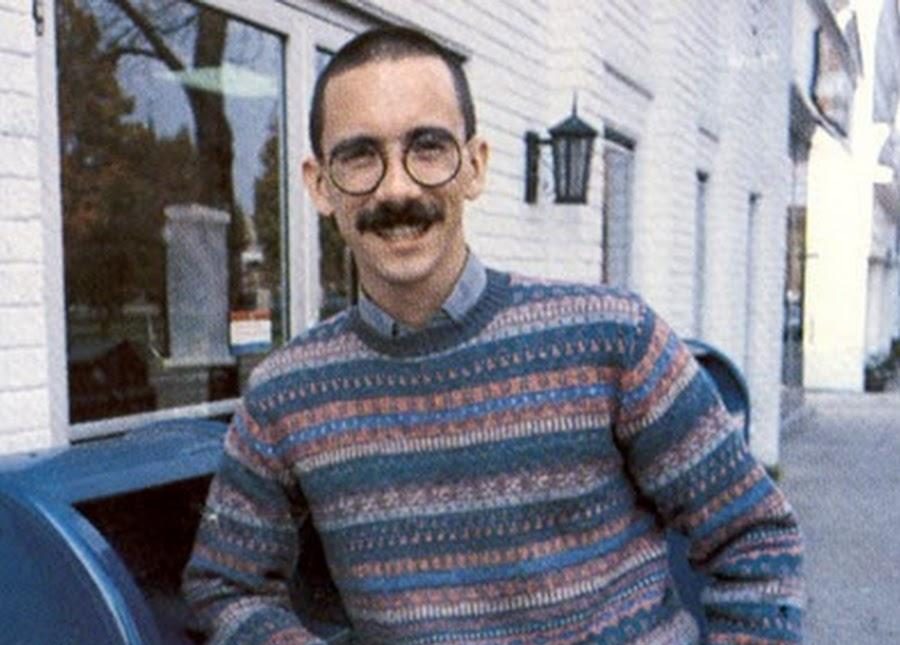

La semplicità della trama, un bambino e il suo compagno di giochi in una famiglia piccolo-borghese americana della fine degli anni Ottanta, si intreccia con la profondità di temi come la morte, la solitudine, il senso della vita e dell’uomo nell’universo. È come se Bill Watterson avesse creato questo mondo parallelo per poterci riversare dentro tutte le sue insicurezze e i suoi dubbi di essere umano, ma con una forma semplice e forse più comprensibile. Nessuno dei due protagonisti rappresenta in qualche modo un suo alter ego, né Calvin è ispirato a un figlio – che peraltro non ha mai avuto – né Hobbes è la voce della sua coscienza: ognuno di loro ha in sé qualche cosa dell’autore, che ha tratto da certi dettagli della sua vita il materiale per costruire la loro. Il risultato è una serie di strisce che in poco spazio e in poche battute fanno il loro dovere, sia che l’obiettivo sia far ridere che piangere.

Attraverso la fantasia di Calvin, Watterson ha trovato l’espediente per creare immaginari alternativi alla realtà di una stanza o di una classe mettendo su scenari apocalittici pieni di dinosauri, viaggi interspaziali e quant’altro, che non solo sono molto belli da guardare ma danno anche la possibilità di cambiare totalmente un’ambientazione monotona come può essere quella di una striscia che ripete sempre lo stesso schema. Anche la presenza dei personaggi secondari è funzionale ma mai prevaricante rispetto al centro della trama che rimane comunque focalizzata sul punto di vista dei due protagonisti, senza necessità di doversi servire dell’intervento di quello di un adulto per spiegare fenomeni complessi come l’inevitabile scontro con l’insensatezza della morte. Anzi, spesso i genitori di Calvin risultano molto più sconclusionati, confusi e istintivi di un bambino di sei anni che passa tutte le sue giornate con una tigre, proprio perché messi di fronte alla semplicità pungente di un ragionamento incontaminato e acuto.

Ma al di là della bellezza semplice, raffinata e ironica di questo fumetto, che già di per sé vale come motivo per conoscere Bill Watterson e le sue creature, c’è un retroscena di Calvin & Hobbes che lo rende particolarmente unico e importante, ed è appunto legato alla questione della riproduzione di Calvin sotto forme che si distanziano notevolmente da quella originale. La questione è quella del licensing ed è spiegata anche questa in modo molto chiaro da Watterson nella sua raccolta Dieci anni di Calvin and Hobbes. Quando compriamo una tazza con un’illustrazione di Snoopy o di qualsiasi altro personaggio di cartoni animati o fumetti, vuol dire che il cartoonist che lo ha disegnato ha ceduto la licenza sul merchandising per poter riprodurre i suoi fumetti sotto le forme più disparate, che sia un telo mare o un cappello da baseball. Il motivo per cui non esiste merchandising ufficiale di Calvin & Hobbes, e da ciò dunque la riproduzione clandestina in chiave “bambino monello che fa la pipì su qualcosa che odio” che ha misteriosamente preso piede, è che Bill Watterson, nonostante avrebbe potuto diventare uno dei fumettisti più ricchi d’America negli anni Ottanta e Novanta e nonostante le continue pressioni della sua agenzia, non ha voluto. Ma non è che Watterson non abbia voluto perché fosse geloso dei suoi personaggi o volesse in qualche modo gestire lui stesso la portata del successo del suo fumetto: non ha concesso il licensing di Calvin & Hobbes perché ha sempre creduto che non ci fosse modo più semplice di uccidere un’opera d’arte che riproporla fino alla nausea in miliardi di forme diverse al solo scopo di accumulare montagne d’oro. Dal momento che Hobbes diventa un peluche fabbricato in qualche casermone del sud-est asiatico, non è più Hobbes.

L’ idea, che per qualcuno potrebbe risultare folle, di non voler deliberatamente consumare la propria creazione attraverso la svendita e l’apertura a mercati che poco hanno a che fare con i fumetti, nella carriera di Watterson si è imposta anche su altri fronti. Come per esempio quello spinoso del lavoro creativo e della sua natura paradossale per cui se si vuole campare con la propria capacità di disegnatori, scrittori, musicisti, attori, bisogna prendere i ritmi lavorativi di qualsiasi altro campo. Se vuoi disegnare fumetti per un giornale, devi farlo ogni giorno, con certe scadenze, certi limiti sia di forma che di contenuto, e devi dunque riadattare la tua creatività a un concetto industriale di produzione in serie. “È mia opinione che si debba perdonare a qualsiasi persona creativa il po’ di tempo che di quando in quando questa si concede per ricaricare le batterie e perseguire altri interessi”: Bill Watterson individua il grande problema di chi lavora con cioè che ama e di come la pressione e l’imposizione produttiva possano generare l’effetto opposto, ovvero farlo diventare ciò che si odia di più al mondo. Chiunque abbia avuto a che fare con situazioni simili sa perfettamente cosa vuol dire trovarsi a fissare un muro nella ricerca disperata di un’idea che nella migliore delle ipotesi verrà fuori male. Il fatto che Bill Watterson abbia avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di interrompere Calvin & Hobbes all’apice del suo successo, dopo dieci anni esatti dalla sua prima pubblicazione, è la prova che si può essere degli artisti leali verso il proprio pubblico anche nel secolo dell’industria culturale, dove qualsiasi forma d’arte deve diventare una fonte di guadagni enormi per meritarsi una qualche legittimità ontologica.

È normale che all’interno di questo discorso giochi un ruolo fondamentale il fatto che Watterson fosse un artista di successo e non più un emergente qualsiasi come all’inizio degli anni Ottanta. Il potere contrattuale di un disegnatore che crea dei personaggi amati da tutti è ovviamente molto più alto di una persona che sta iniziando questo lavoro e deve necessariamente sottostare alle regole dell’azienda che lo assume se vuole quanto meno riuscire a campare della sua arte. Bill Watterson ha passato i primi cinque anni della sua collaborazione con l’Universal a combattere per la questione del licensing fino a vincere, soprattutto grazie al successo che stava avendo. Per alcuni forse si tratta di una sconfitta, il non aver trasformato Calvin & Hobbes in una fabbrica di soldi e gadget, come si potrebbe considerare un fallimento il voler chiudere la baracca dopo soli dieci anni di attività e non certo per mancanza di buoni risultati. Per quanto mi riguarda, invece, essere così tanto distaccati dall’idea di successo inteso solamente come successo economico ed espansivo è la chiave per far sì che la propria arte, qualunque essa sia, non debba mai diventare una copia trita e ritrita di se stessa, né una forzatura creativa che stanca sia chi la guarda che chi la fa, fino a diventare una catena di montaggio priva di qualsiasi valore. Per questo quando vedo quelle felpe con quella versione ridicola e volgare di Calvin stampata sopra paradossalmente sono contenta, perché mi ricorda che esistono artisti come Bill Watterson che non hanno assecondato la fame insaziabile di un pubblico ingordo e abituato al consumismo.