Rabbia, rancore, paura ed egoismo sono gli stati d’animo che oggi prevalgono in Italia, a ratificarlo è il rapporto annuale del Censis, che ha efficacemente fotografato la situazione parlando di “sovranismo psichico”, un’efficace metafora di quello che sta accadendo nel nostro Paese: la ricerca di un sovrano autoritario, e di un modello tutto italiano da contrapporre al mondo che bussa alla porta e ci spaventa, “in un quadro di ansia interiore quasi incontrollabile”. Per ora l’unica cura a questo malessere sembra essere stata trovata nell’indifferenza e nell’egoismo del mors tua vita mea, mostrandoci incuranti delle sofferenze altrui fino all’arrivare a compiacersi del non dare freno i nostri lati peggiori. Lasciamo che prendano forma politiche di esclusione. Non mettiamo in sicurezza i territori a rischio di calamità naturale o quelli colpiti da cataclismi, la cui causa, in parte, si deve ai danni che continuiamo a infliggere al nostro ecosistema e l’entità dei disastri a un costruire irrispettoso. Lasciamo nel degrado l’istruzione e la cultura, indifferenti all’impoverimento che lasciamo a chi verrà dopo di noi.

Davanti a tutto questo è quasi inevitabile sentirsi sfiduciati, impotenti e sappiamo che è molto più facile conformarsi alla realtà, piuttosto che riuscire a cambiarla. Verrebbe da urlare “fermate il mondo, voglio scendere”, come nell’omonimo film, anche sapendo che è tutto inutile, che il mondo non si ferma. Sono questi i momenti in cui tutto quello che vorremmo è un po’ di tregua. È una richiesta che incontro spesso nel mio lavoro di psicoterapeuta. Di fronte al disagio psichico ed emotivo causato dalle perdite improvvise, dalle separazioni, dagli abbandoni, o dall’emigrazione, la richiesta dei pazienti è sempre la stessa: vedersi finalmente concessa una parentesi di sospensione dai problemi. “Tregua” è un termine antico di origine tedesca, e deriva da trauen, che signfica “fidarsi”. È la parola con cui popoli barbarici chiedevano al nemico di cessare le ostilità, sfiniti dalla guerra, imploravano una tregua per bruciare sulle pire i caduti, riposarsi e ricomporre le fila. Nel suo senso più pieno affonda le radici negli ideali irenici del cattolicesimo medioevale. Quando cioè, passato da poco l’anno Mille, in un’Europa in cui in assenza di una riconosciuta signoria vigeva il tutti contro tutti, dai vescovi emerse una forte istanza di pace, la necessità di un’intermittenza tra i continui lutti e violenze che insanguinavano le terre che si dicevano cristiane, ma lo erano assai poco. Per questo è chiamata “tregua di Dio”, perché solo appellandosi all’Altissimo, la cui autorità in quel tempo era da tutti riconosciuta, si riuscì almeno a impedire che si uccidesse, si stuprasse e si rapinasse tra la Quaresima e l’Avvento. Questa tregua però era destinata a durare poco, e ben presto l’odio represso fu canalizzato nelle Crociate, che allontanarono la violenza verso l’ideale “liberazione” – aka conquista – di Gerusalemme. Un po’ come accade oggi attraverso la xenofobia. A volte però la tregua può arrivare anche dal basso, come esigenza di pace e fratellanza. È quello che accadde la notte di Natale del 1914, lungo chilometri di trincee che separavano milioni di soldati pronti a uccidersi a vicenda. Per una sola notte senza che nessuno lo avesse programmato o potesse ordinare di smettere gli uomini si scambiano cibo e doni.

Nell’esistenza umana – lo ha intuito Primo Levi – la tregua però è soltanto una parentesi illusoria, destinata a durare poco. La tregua, che racconta il ritorno in patria dopo il lager, non ruota intorno al sollievo di aver scampato la morte nelle camere a gas, o alla vita quotidiana ritrovata. Il libro è introdotto da questi versi: “Ora abbiamo ritrovato la casa, / il nostro ventre è sazio./ Abbiamo finito di raccontare./ È tempo. Presto udremo ancora/ il comando straniero:/ ‘Wstawac’” – cioè l’ordine di alzarsi che all’alba di ogni giorno i deportati sentivano urlare dai loro aguzzini. È come se Levi ci dicesse che la liberazione è soltanto una tregua, peraltro del tutto personale, dalla tensione e dalla tragedia che continuerà a pervadere l’esistenza umana nel suo insieme. Infatti ha un incubo ricorrente: “sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa”. La vita dunque nella sua eterna ciclicità, la ripetizione e l’impossibilità di fuga da un trauma che ormai è stato a tal punto interiorizzato, da diventare la cifra attraverso cui comprendere la vera natura dell’esistenza ordinaria. Anche lo scrittore Mario Benedetti, uruguaiano, intitola La tregua un romanzo che ha come protagonista un grigio impiegato di mezza età: Martin Santomé. Martin è un vedovo solitario, roso dalla disillusione e dalla noia. Solo nell’infatuazione per la bella collega Avellaneda sembra ritrovare, certo per il tempo di una insperata tregua dalla monotonia della vita, la voglia di vivere.

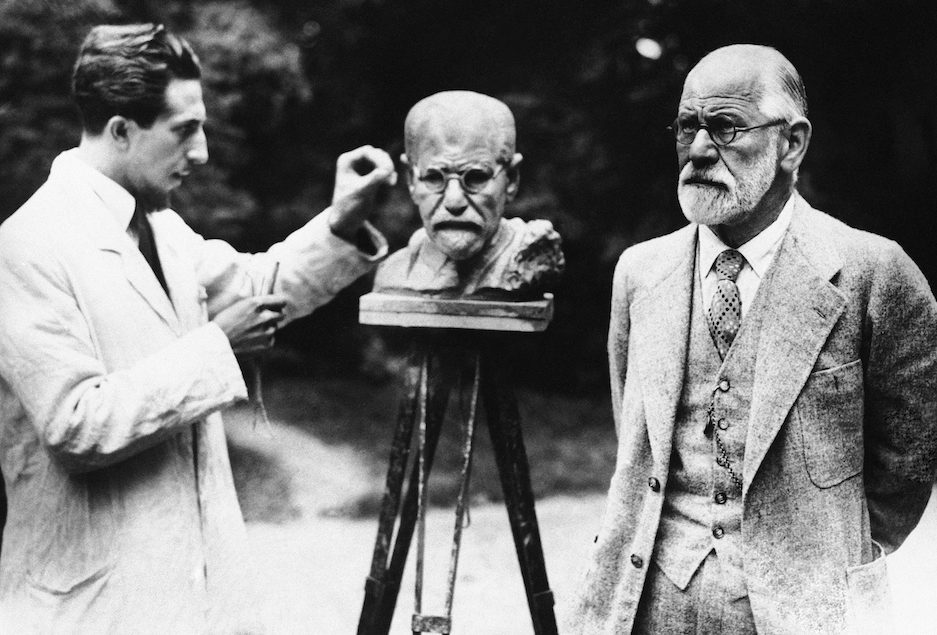

A causa del mio lavoro, però, non ho bisogno di sfogliare le grandi pagine della storia e della letteratura per incontrare lo stesso desiderio di tregua. Posso trovarlo sempre più spesso negli occhi dei miei pazienti, in quelli per i quali parole come speranza o fiducia perdono di significato, e in una paziente in particolare, che da bambina è sopravvissuta a un incidente mortale. Anche questa giovane donna mi ha parlato di un sogno ricorrente, come quello che affliggeva Primo Levi. Ma nel suo c’era la neve, che rappresenta una tregua anche per la natura. Il bisogno di tregua dalla pesantezza della vita, però, non appartiene soltanto a chi sente il bisogno di intraprendere un percorso di psicoterapia, è un’esigenza presente in ciascuno di noi. Pur di sperimentare qualche sollievo lo cercano in quei metodi di cui parla Sigmund Freud in uno degli scritti meglio sopravvissuti al tempo, Il disagio della civiltà: “La vita, così come ci è imposta, è troppo dura per noi; ci reca troppi dolori, disinganni, compiti impossibili da risolvere. Per sopportarla abbiamo assolutamente bisogno di qualche palliativo. Tre sono forse i rimedi di questo tipo: diversivi potenti, che ci fanno prendere alla leggera la nostra miseria; soddisfacimenti sostitutivi, che la riducono; sostanze inebrianti, che ci rendono insensibili ad essa”.

L’ansioso, l’insonne, l’innamorato non corrisposto cercano disperatamente una soluzione, un farmaco, una pozione che sciolga il sortilegio, una soluzione immediata al loro malessere. In altri termini, cercano la tregua. Ma trovare una tregua a un problema personale è molto più semplice che trovarla a un disagio sociale. Per il mondo che si sta delineando negli ultimi tempi servirebbe una tregua come quella del Mille. Spesso pensiamo che prenderci una tregua sia quasi una diserzione, una rinuncia, seppure temporanea, all’impegno. Ma in realtà la tregua è soltanto un’interruzione, un momento di sosta che ci concediamo per recuperare le forze e rigenerarci, un luogo sicuro in cui trovare riposo e guardare le cose dalla giusta distanza, facendo chiarezza dentro di noi per capire meglio il mondo, ricalibrare gli sforzi e le nostre iniziative, prendere la misura di quello che non funziona e tornare al nostro posto, e da qui, riprendere a batterci per le cose in cui crediamo con più forza e coerenza.