Oggi viviamo in un’epoca in cui tutte le dinamiche sociali, economiche e culturali che caratterizzano la vita degli individui sono interconnesse su scala globale. Frequentemente i media analizzano questo processo iniziato negli anni Ottanta, cercando di sviscerarne sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Quotidianamente i mezzi di informazione riservano spazio a quei temi nati dall’integrazione globale: spread, delocalizzazioni, flessibilità, sono solo alcuni degli argomenti figli dell’attuale società globalizzata.

Una prospettiva che viene però trascurata, o esaminata da un unico punto di vista, è quella del lavoro. Spesso, infatti, le discussioni intorno a questo tema vertono principalmente sui suoi risvolti economici, tralasciandone colpevolmente gli impatti sociali. Il lavoro è infatti svolto da persone che hanno particolari sentimenti, propri desideri, ma anche esclusivi problemi. Per questo motivo il mercato del lavoro andrebbe considerato in un’ottica più sociologica rispetto a quella prevalentemente economica, propria del mainstream.

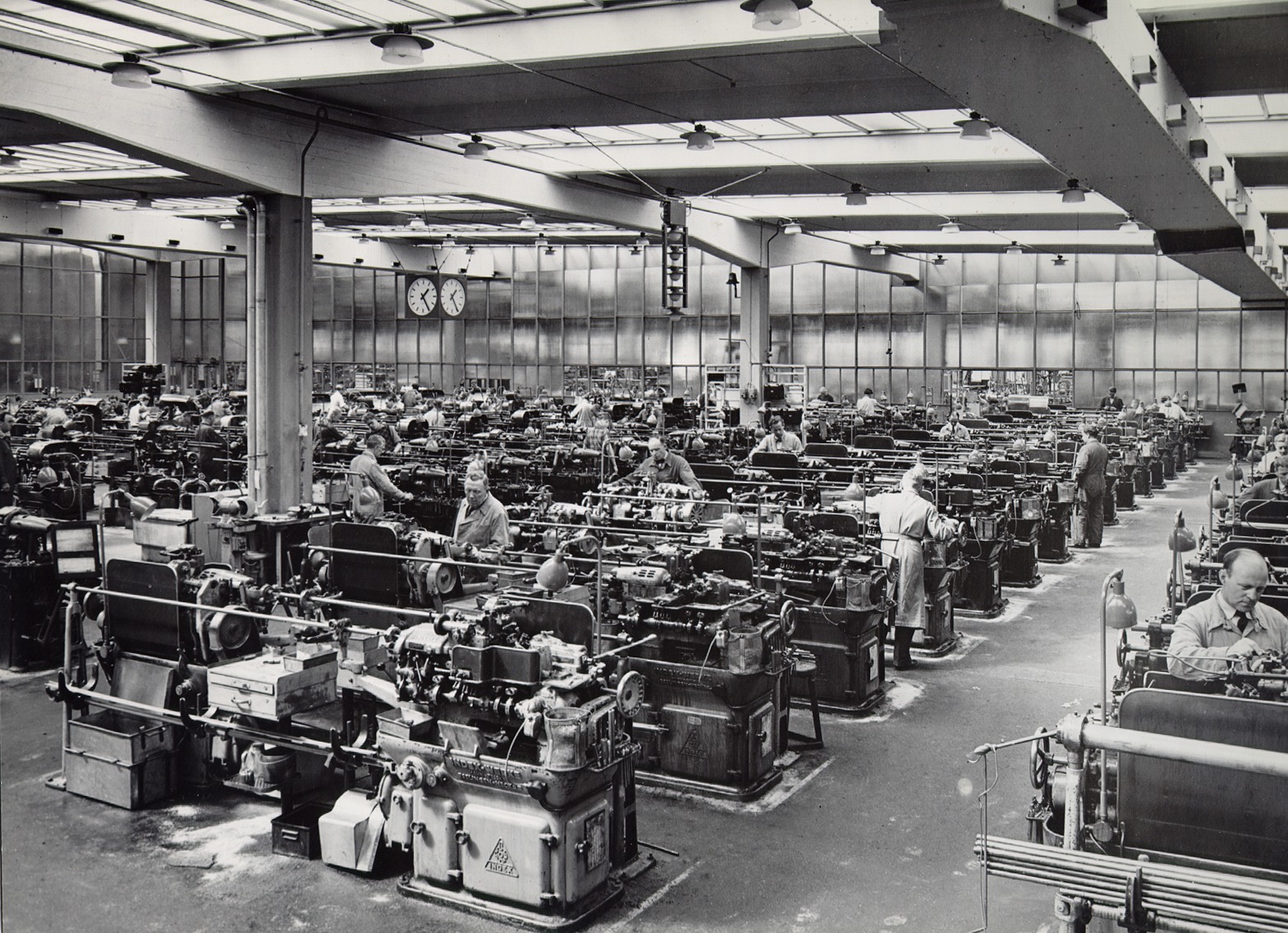

Il secolo scorso è stato dominato dalla concezione del lavoro taylor-fordista che, agli albori del Novecento, modificò in modo radicale e irreversibile l’attività all’interno del processo produttivo. Frederick Winslow Taylor, quacchero e figlio di banchieri, viene considerato il fondatore del cosiddetto Scientific Management. Per capire l’entità del cambiamento portata dal taylorismo bisogna studiare il contesto socio-economico degli Stati Uniti di allora: forte concentrazione industriale, sviluppo della produzione in serie, continuo afflusso nel paese di manodopera impreparata attraverso l’immigrazione. All’interno delle fabbriche gli operai avevano la tendenza al soldiering, ovvero il tenere un ritmo di lavoro lento. Pur non avendo un personale know-how da difendere, ognuno resisteva all’intensificazione del lavoro per mantenere i propri margini di autonomia e abitudini lavorative.

A dettare il ritmo di lavoro doveva essere invece, per Taylor, il metodo della macchina. In questo modo l’autonomia della prestazione era destinata a diminuire, con un conseguente aumento del rendimento e della produttività. Poiché la manodopera proveniva in prevalenza dai paesi poveri dell’Europa ed era per la maggior parte non qualificata, si poneva il problema di come insegnare a lavorare agli operai in modo “scientifico”. Secondo Taylor bisognava individuare il modo migliore di eseguire ogni singola operazione, il famoso “the one best way”. Perciò era necessario sorvegliare e cronometrare i lavoratori, trovando in questo modo quello che eseguisse la sua attività alla giusta velocità. Attraverso l’osservazione degli esperimenti fatti con l’operaio Henry Knoll (chiamato “Schmidt” per le sue origini teutoniche), Taylor giunse alla conclusione, realista, brutale e francamente discutibile, che una persona “sveglia” era inadatta a un lavoro ripetitivo e che era molto più facile inculcare l’abitudine a lavorare secondo leggi scientifiche a un “operaio bue”, chiamato così per la sua forma mentis simile a quella bovina. Per applicare il taylorismo gli imprenditori avrebbero dovuto spiegare agli operai un nuovo modus agendi, convincendoli che avrebbero guadagnato di più con meno fatica. Era però poco realistico credere che le maestranze avrebbero accettato di cooperare, perdendo in questo modo la loro autonomia operativa.

Chi riuscì davvero a risolvere il problema di adattare al lavoro maestraze non qualificate fu Henry Ford. Meccanico autonomo e poi dipendente della Edison, Ford compì in pochi anni un cursus honorum che gli permise di realizzare, a Detroit nel 1913, la prima catena di montaggio. Ford non si illudeva di insegnare a ogni operaio un “one best way”; piuttosto predispose l’intero apparato produttivo per far sì che tutti potessero lavorare al meglio, immettendo l’operaio in una logica meccanica inesorabile. Tutto, nel processo di produzione, veniva trascinato alla velocità ottimale di lavoro attraverso i conveyor, apparecchiature di convogliamento che formavano, nel loro insieme, la catena di montaggio.

Ma la novità più importante del fordismo fu quella di rendere fruibile ai lavoratori il prodotto che essi stessi producevano. L’emblema del fordismo è, oltre all’assembly line, il lancio della prima auto concepita per la produzione su larga scala: la Ford Model T. La Tin Lizzie, o “lucertolina di latta”, rappresentò infatti il lancio simultaneo della produzione ma anche del consumo di massa. Per Ford “il buon lavoro deve produrre alti salari” sia per rendere più sereno il lavoro dei suoi operai e favorendo la produzione, sia per rendere i suoi operai i primi acquirenti delle automobili prodotte a Dearborn.

Questo sistema produttivo entrò in crisi tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. L’economia mondiale iniziò a fare i conti con alti tassi d’inflazione e una crescente disoccupazione, dovute al rallentamento della crescita economica, con le imprese che iniziarono a delocalizzare in zone dove la forza lavoro era meno costosa. Fu in questo contesto che iniziarono a svilupparsi le logiche del “just in time” e del TPS (o Toyotismo) che capovolsero quelle fordiste. Secondo queste nuove filosofie era più conveniente produrre solo ciò che si era già venduto o che si prevedeva di vendere in tempi stretti. Si cercava, passando da una logica push a una logica pull, di eliminare il più possibile il problema della gestione delle scorte invendute. Le imprese trovavano più vantaggioso specializzarsi nella produzione di vari tipi di prodotti invece che di uno solo. Attraverso gli strumenti tecnologici e mediatici i consumatori potevano conoscere i nuovi prodotti in modo sempre più veloce e questo favorì anche lo sviluppo delle prime aziende “dot.com”, imperniate sull’erogazione dei servizi via web. Le aziende garantivano alla clientela un’attenzione sempre maggiore ai controlli sulla qualità e la possibilità di personalizzazione dell’output, rendendolo più appetibile e riducendo al minimo gli sprechi nel processo produttivo.

Anche il lavoratore – e qui si arriva al nodo principale della questione – doveva trasformarsi radicalmente. Se il fordismo aveva livellato il mondo del lavoro verso l’uniformità, le nuove logiche produttive lo spingevano verso la diversificazione. Il postfordismo richiedeva ai lavoratori una maggiore flessibilità, a cui si accompagnavano molti timori.

Ogni cambiamento sociale porta con sé delle incertezze. Nell’Ottocento si guardava con preoccupazione alle conseguenze antropologiche del lavoro di fabbrica, nel secolo scorso a quelle del lavoro alla catena di montaggio, ora a quelle della flessibilità. Il postfordismo ha trasformato, in modo graduale ma inesorabile, il mondo del lavoro. Oggi serve una maggiore istruzione e un maggiore coinvolgimento anche in molte attività manuali e ripetitive, con buona pace delle teorie di Taylor sull’ “operaio bue”. La produzione nella realtà contemporanea è infatti incentrata sempre più su beni immateriali che richiedono ai lavoratori maggiore adattabilità e versatilità. Le imprese, invece della mera esecuzione degli ordini, chiedono ai loro dipendenti di attivarsi e destreggiarsi tra i problemi che possono sorgere improvvisamente durante il processo produttivo, con il lavoratore che deve aggiornare continuamente il suo bagaglio di competenze per aumentare la capacità di problem solving e di team working. Tutto questo però finisce con l’impoverire l’insieme di malizie e astuzie individuali che rappresentavano nel passato il retroterra da cui ogni lavoratore attingeva per risolvere gli imprevisti che gli si presentavano davanti.

Rispetto al passato, il lavoratore dipendente ha oggi una maggiore discrezionalità che deve però fare i conti con un fitto network di limiti e vincoli, ai quali non può sottrarsi neanche quando apparentemente nessuno lo controlla. Queste dinamiche provocano in lui preoccupazioni, stress e incertezze. Se nel passato i sociologi dibattevano sulla monotonia, sull’alienazione dalla realtà e sull’uniformità delle skills, oggi il focus si è spostato sulle ansie provocate dalla precarietà dei posti di lavoro. La diffusione di modelli di impiego molto diversi da quello caratteristico del secolo scorso, il full time a tempo indeterminato, rende difficile una tutela individuale che comporta fortissimi rischi di disuguaglianza sociale, come dimostra l’attuale questione dei riders. La flessibilità e la stabilità del posto di lavoro dovrebbero procedere insieme, i vantaggi sarebbero sia per i dipendenti che per le aziende. I primi, grazie all’aggiornamento continuo, acquisirebbero una polivalenza professionale che li renderebbe altamente competitivi sul mercato del lavoro. Le aziende hanno però bisogno di fidelizzare i lavoratori più competenti, altrimenti ci sarebbe il rischio di non avere a disposizione il personale per una cooperazione efficiente, i cosiddetti core-workers.

La transizione dalla “società del lavoro” alla “società dei lavori” deve passare necessariamente da un radicale ripensamento del sistema delle tutele dei lavoratori. Flessibilità, certo, ma unita a tutele e retribuzioni adeguate. È questa la conditio sine qua non per entrare definitivamente in un sistema che avrebbe benefici potenziali per tutti. Avere una terapia per rigenerare una struttura socio-economica che arranca, ma non sapere come somministrargliela, questo è il paradosso attuale. Situazione analoga a quella di circa un secolo fa. Frederick Winslow Taylor, figlio di banchieri, pur avendo un’idea non totalmente corretta sulla sua applicazione, trovò la cura. A metterla in pratica fu però da Henry Ford, ex meccanico e dipendente della Edison, nonché industriale che conosceva a fondo le dinamiche aziendali. Forse basta solo mettere le persone giuste al posto giusto. Vale la pena provarci: mal che vada tutto resterà tutto com’è, altrimenti cambierà il mondo.