I decenni tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento europeo sono ricordati per la profonda trasformazione industriale e l’emergere della nuova classe proletaria degli operai, che dalle campagne arrivavano in massa nelle città per lavorare, spesso ai limiti dello sfruttamento, nelle fabbriche. In Italia questo si tradusse in una profonda frattura sociale tra la classe industriale e le masse di lavoratori, contribuendo alla perdita di fiducia, da parte della popolazione, nei confronti della politica e della capacità umana di gestire il potere in modo equo. Anche diversi artisti e scrittori iniziarono a provare il disincanto di chi pensa che la Storia non vada verso il miglioramento perpetuo della condizione umana. Tra questi non c’era Leonardo Sciascia.

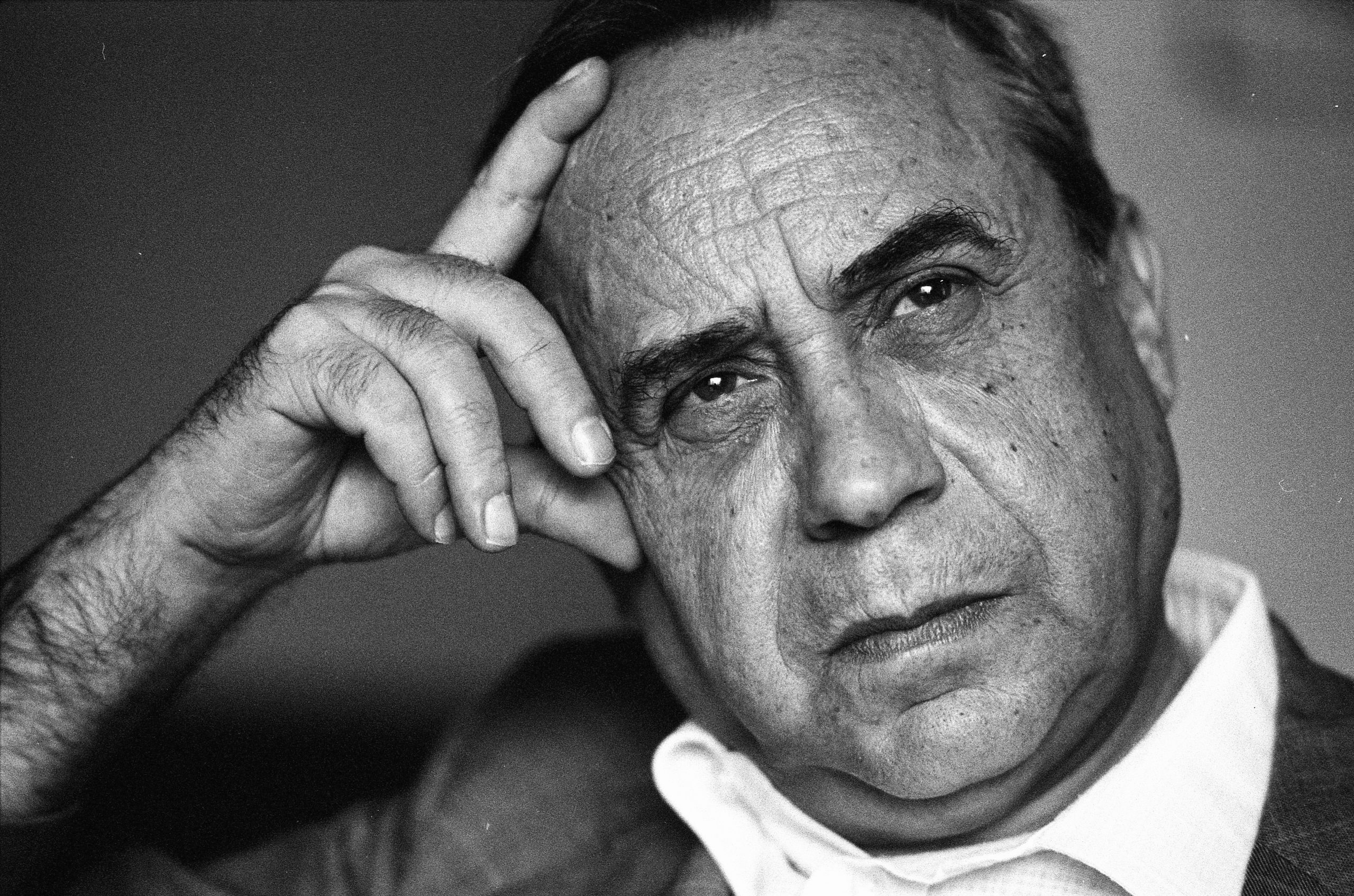

“Il ruolo dell’intellettuale è sempre quello di stare all’opposizione. Ma non assegnerei all’intellettuale ruoli particolari […] L’intellettuale faccia quello che vuole: ad un certo punto si scoprirà che facendo quello che vuole, è stato più impegnato di colui che predispone il suo impegno”. Così Sciascia, in un’intervista del 1986, ribadiva la necessità che scrittori, pensatori e filosofi recuperassero la loro funzione politica per diffondere un’analisi realistica della società italiana e dei meccanismi di potere che la governavano. Egli stesso condusse un’esistenza super partes, all’insegna della libertà, della ricerca della verità, dell’elogio della ragione e del rigetto di un sistema istituzionale inefficiente e corrotto, nei confronti del quale però non perderà mai completamente la fiducia. Sciascia fu un personaggio eclettico, in grado di eccellere nell’attività letteraria – cimentandosi in generi che vanno dal poliziesco al teatro, dal romanzo storico al saggio d’inchiesta – e quella poetica, dimostrando una propensione alla critica sociale che caratterizzò anche il suo impegno politico.

Le riflessioni di Sciascia risentirono profondamente del legame con la sua terra, la Sicilia. Nacque l’8 gennaio 1921 a Racalmuto, piccolo paese in provincia di Agrigento: la madre era casalinga, il padre contabile presso una miniera di zolfo. Negli anni della sua formazione si affezionò, anche grazie alle origini comuni, all’opera di Pirandello, suo “padre” letterario. Dall’autore di Uno, nessuno, centomila Sciascia imparò che l’apparenza delle cose è sfuggente e soggettiva e che la verità va cercata e approfondita senza mai abbandonarsi all’illusione di ciò che sembra. Fu una passione che lo accompagnò per tutta la vita: a lui avrebbe dedicato opere che vanno dal saggio Pirandello e il pirandellismo ad Alfabeto pirandelliano, pubblicato nel 1989, a pochi giorni dalla sua morte.

Il rapporto con il “padre” non fu del tutto sereno, dal momento che Pirandello si era iscritto al Partito nazionale fascista nel 1924, mentre Sciascia fu sempre fermo nella sua convinzione antifascista. Fu invece un vero e proprio colpo di fulmine quello, negli anni Trenta e Quaranta, per la filosofia illuminista, conosciuta grazie ai rapporti con il professore Giuseppe Granata, futuro senatore del Partito Comunista. L’elogio della ragione umana, cardine del pensiero di Voltaire, incontrò l’innata tendenza di Sciascia a esaminare, approfondire, e solo più tardi interpretare, fatti storici ed esperienze quotidiane. Un approccio analitico che emerge con forza nel suo lavoro. A partire dal suo esordio con Favole della dittatura, raccolta di ventisette brevi racconti con protagonisti animali pubblicata nel 1950: nonostante uno stile ancora acerbo, dalla narrazione emerse fin da subito un moralismo scettico e intransigente, decisamente scomodo per chi non era abituato a sentirsi dire ciò che avrebbe preferito ignorare, adattabile a una riflessione su qualunque struttura politica. Risale invece a due anni più tardi la sua prima raccolta di poesie, intitolata La Sicilia, il suo cuore.

Nonostante il suo amore per la Sicilia, questo non gli impedì mai di metterne a nudo i difetti e le ingiustizie sedimentate nei secoli. L’immersione nella realtà della sua isola gli permise di entrare in contatto con ogni sua sfaccettatura, per poi scoprire che la sua struttura politica era tristemente generalizzabile anche al resto del mondo occidentale. “Poco alla volta, non mi sono sentito più solamente siciliano: sono, piuttosto, uno scrittore italiano che conosce bene la realtà della Sicilia […]. La Sicilia offre la rappresentazione di tante contraddizioni, di tanti problemi, non soltanto italiani, ma anche europei, al punto di poter costituire la metafora del mondo moderno”, confessò a Marcelle Padovani, giornalista francese che nel 1979 avrebbe raccolto le sue dichiarazioni nel romanzo-denuncia La Sicilia come metafora. I suoi conterranei si distinguevano però, a suo parere, per l’indolenza manifestata nei confronti di tutto ciò che non li riguardava direttamente, soprattutto nella sfera politica. Sciascia rimase sempre critico rispetto a quella dimensione della “sicilitudine” – l’essenza antropologica dell’essere siciliani – in un pensiero che verrà ripreso anche dallo scrittore e conterraneo Andrea Camilleri. Tale atteggiamento ostacola, secondo l’autore, il progredire della Storia e della democrazia, promuovendo l’involuzione dell’essere umano, sempre più sottomesso a manipolazioni economiche e legislative, e non più abituato all’esercizio del pensiero. “Il più grande peccato della Sicilia è quello di non credere nelle idee: qui, che le idee muovono il mondo, non si è mai creduto”, sosteneva Sciascia. Lui invece credeva “Nella ragione, nella libertà e nella giustizia”, anche se “La storia siciliana era stata tutta una storia di sconfitte: sconfitte della ragione, sconfitte degli uomini ragionevoli. Da ciò lo scetticismo, che è salutare. È il miglior antidoto contro il fanatismo”.

Onnipresente nell’azione di Sciascia fu la denuncia pubblica dello strapotere mafioso, che negli anni Cinquanta aveva ormai occupato le istituzioni siciliane a tutti i livelli. Nel 1961 pubblicò Il giorno della civetta, sua opera più famosa, da cui nel 1968 verrà tratto l’omonimo film con la regia di Damiano Damiani. “Giallo che non è un giallo” – come definito da Italo Calvino – il romanzo si ispira al all’omicidio di Accursio Miraglia, sindacalista comunista morto nel 1947 per mano della mafia. Nel romanzo Sciascia svelò per la prima volta i meccanismi che regolavano l’espansione della criminalità, dal dominio delle campagne a quello delle città. Ne emerge l’amara consapevolezza del fatto che la mafia segue una precisa strategia di espansione, “ha una certa pratica del mondo”, si infiltra nelle fessure lasciate sguarnite della politica e in breve tempo ne assume il comando. Il governo può quindi negarne l’esistenza e nasconderne le prove, ma rifugiarsi dietro lo scudo dell’omertà non farà altro che favorirne la conquista del potere. Oggi come allora, è inutile negare l’evidenza quando “Le istituzioni sono tarlate, non funzionano più”, come disse Sciascia nel 1982 pochi giorni dopo l’omicidio del generale dei Carabinieri e prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa per mano di Cosa Nostra.

Se l’impegno letterario accompagnò Sciascia per gran parte della sua vita; quello strettamente politico fu invece molto più breve. Nel 1975 venne eletto per il Pci come consigliere comunale di Palermo, cercando di portare nell’amministrazione il lucido razionalismo che caratterizzava le sue opere. Il suo rapporto con il Partito rimase “netto e preciso” per tutta la durata della carica: fedele ai suoi princìpi, Sciascia si allontanò dal Partito comunista nel 1977, durante il periodo del compromesso storico con la Democrazia Cristiana, avvicinandosi al Partito Radicale, per il quale fu deputato alla Camera dal 1979 al 1983. L’anno prima di essere eletto in Parlamento, pubblicò L’affaire Moro, con la sua versione dei fatti sul rapimento e l’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana per “ridare a Moro la parola che gli era stata tolta”. Forse anche per questo, dopo la sua elezione fu membro della Commissione parlamentare d’inchiesta incaricata di indagare sull’omicidio. In quei mesi ribadì spesso anche la sua critica verso l’ipocrita narrazione della vicenda proposta dalla stampa: “Difendere la libertà, non cedere, non arrendersi, e tutti i titoli che vediamo accendersi sui giornali ad ogni avvenimento tragico”, sosteneva, “sono soltanto parole”. La missione dell’intellettuale era, per Sciascia, quello di far sì che le parole si riappropriassero del loro significato, sempre più confuso dal clamore che si stava imponendo nella comunicazione giornalistica di quegli anni.

Mantenere viva la propria autonomia di pensiero, in un’epoca scandita dal martellamento mediatico, è una missione tutt’altro che banale. Rivendicando in ogni momento il diritto alla critica e all’esercizio dell’opposizione, Sciascia resta un esempio di coraggio e trasgressione costruttiva: come ricordato dal poeta Gesualdo Bufalino, Sciascia “ci ha insegnato a opporre i lumi della ragione alla barbarie della Storia”. A cent’anni dalla sua nascita, il suo insegnamento è ancora in grado di interpellarci con una forza più viva che mai.