Per settimane nella moda non s’è parlato d’altro. Hedi Slimane ha fatto il suo attesissimo debutto da Celine, di cui ha deciso di cambiare la grafia dopo dieci anni di dominio incontrastato di Phoebe Philo. Prima della sfilata, gli insider sapevano già cosa aspettarsi: a Hedi piace l’estetica rock (ne aveva già dato prova da Dior Homme e Saint Laurent); piace cambiare i loghi e nomi dei marchi (ad esempio cancellando l’“Yves” prima di “Saint Laurent” o togliendo l’accento acuto dalla prima “e” dal vecchio “Céline”); piace dare la sua impronta personale in modo forte e inequivocabile. Forse un po’ troppo, dato che alla fine della sfilata tutti hanno avuto l’impressione di aver vissuto un déjà-vu. Insomma, Hedi Slimane si sarebbe abbondantemente auto-citato, riprendendo senza soluzione di continuità quello che aveva interrotto da Saint Laurent. Ma Celine è un brand diverso, che ha sempre fatto della sobrietà e del minimalismo la sua peculiarità. Una collezione che pone l’accento sulla sensualità femminile come quella presentata da Slimane, in un momento in cui anche la moda sembra impegnarsi a dare un’immagine della donna più positiva e meno stereotipata, non solo è stata definita offensiva e inappropriata, ma sono volate pesanti critiche di plagio, e Hedi Slimane non l’ha presa benissimo.

A lanciare strali contro il nuovo corso di Celine è stato anche l’account di Instagram più temuto dalla moda, Diet Prada. Diet Prada non ha niente a che fare con Miuccia, è un account di critica della moda gestito da una coppia di amici ed ex lavoratori del settore, Tony Liu e Lindsey Schuyler. Fondato nel 2014, ha un particolare talento per scovare copie e plagi, con una precisione in grado di far tremare anche le case più blasonate – si veda l’eterna bagarre con Dolce & Gabbana. Il duo è rimasto anonimo fino a quest’anno, quando ha rilasciato un’intervista all’importante rivista settoriale Business of Fashion. Guardare il loro account Instagram è molto divertente ma anche desolante: come ha fatto la moda a ridursi così? Perché tutti copiano tutti? Consultando Diet Prada la conclusione a cui si giunge è una sola: nella moda non c’è più niente di autentico.

Quando tutti sono impazziti per il concetto di post-verità, al punto da diventare “Parola dell’anno” per l’Oxford English Dictiontary nel 2016, diversi commentatori hanno osservato che parlare di verità in termini assoluti non è mai stato possibile, e che quindi non ci sarebbe nessun “post” proprio perché non c’è mai stata nessuna “verità”. Un concetto simile a quello di post-verità ma molto più efficace potrebbe essere piuttosto quello di “post-autenticità” così come l’ha espresso, tra gli altri, l’autore e ricercatore Jay Owens: le interconnessioni fra le cose sono diventate così numerose e così veloci che la maggior parte delle volte è difficile risalire all’autenticità della fonte, cioè alla prima persona che ha detto o fatto una certa cosa. Questo discorso si applica ancora meglio al mondo digitale, dove a essere copiato e diffuso non è un oggetto concreto e reale, ma un oggetto virtuale. Prendiamo i meme: non si sa mai, o quasi mai, chi ha inventato un meme e rivendicarne la paternità è anche un po’ stupido. Ma soprattutto, a chi interessa farlo?

Nella moda sembra succedere la stessa cosa. Tutti copiano tutti. Poi Diet Prada o altri “cani da guardia” della moda se ne accorgono e le reazioni degli interessati sono generalmente due: negare di fronte all’evidenza, oppure dire semplicemente: “Who cares?”, a chi importa. Tanto non se ne ricorderà nessuno. Effettivamente parlare di autenticità nella moda è complicato anche da prima della rivoluzione digitale. Se pensiamo in termini astratti, non esiste un capo che sia totalmente originale: una camicia può avere le maniche a palloncino, a prosciutto o a campana, lo scollo all’americana, a girocollo o a v, ma sempre una camicia rimane. Non importa quante variazioni esistano di un vestito, in un certo senso sono sempre riproduzioni di un archetipo.

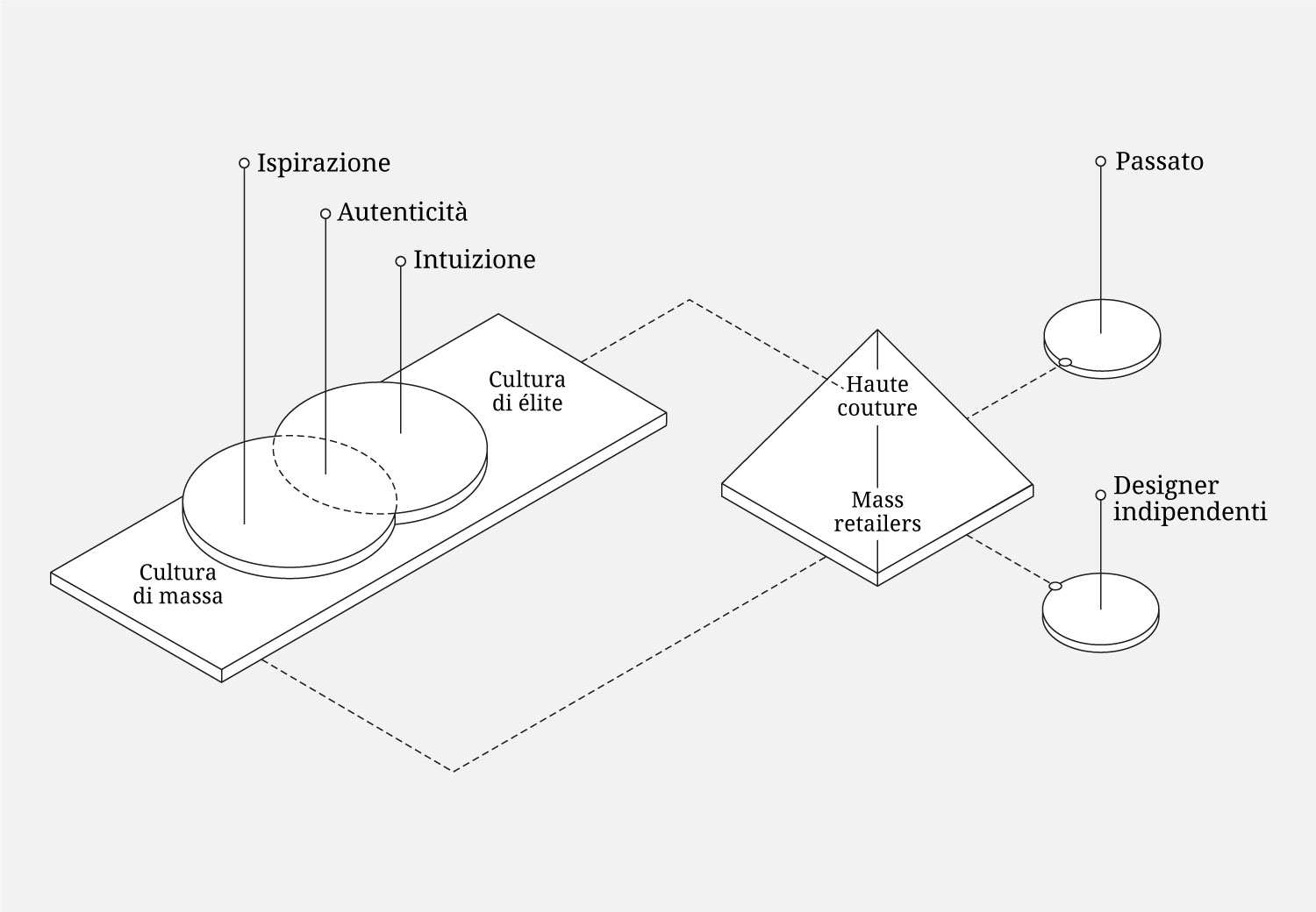

Anche nella modalità in cui gli stili si diffondono non c’è mai un principio di autenticità. Se riteniamo ancora valida la famosa teoria della moda di Simmel, un nuovo stile si diffonde sempre per un meccanismo di imitazione e differenziazione dalle classi sociali più alte a quelle più basse. Insomma, la giungla dei copycat, anche se nella visione primo-novecentesca del sociologo comprensibilmente si tratta di una giungla gerarchicamente organizzata.

Per quanto riguarda, invece, il processo di creazione della moda, potremmo dire che l’autenticità si pone all’incontro tra l’intuizione originale, che è una spinta di differenziazione verso la cultura d’élite, e le fonti di ispirazione, cioè il contesto in cui viene generata un’idea, che di solito si pongono vicino alla cultura di massa e allo streetwear, quindi a una necessità di omologazione.

In realtà, oggi, sarebbe più corretto parlare di tre diverse modalità di imitazione: la copia, l’omaggio e l’appropriazione. Con la copia, si rubano i prodotti finiti altrui, senza porsi troppi problemi di coscienza. Classici esempi di copia sono i knock-off dei colossi della fast fashion o, più prosaicamente, le borse taroccate vendute sulla bancarella del mercato. L’omaggio, invece, solitamente non è così sfacciato e si tributa a uno stile del passato più o meno remoto. Con l’appropriazione, infine, si sottraggono idee altrui non ancora realizzate o non sufficientemente diffuse.

Nel sistema attuale della moda, credo che questi tre processi siano stati sostituiti da altrettanti che sono, da un punto di vista etico, decisamente peggiori: la copia della copia, la razzia e il furto. Il furto, che è l’omologo dell’appropriazione, si differenzia da quest’ultima perché di mezzo ci sono degli interessi economici. Ad esempio, Zara che ha è stata accusata di aver riprodotto le illustrazioni di una designer indipendente senza che fra di loro fosse stato stipulato alcun contratto. La razzia corrisponde al vecchio omaggio: con questa modalità di copia, i copiati non possono rispondere, perché sono morti da decenni o perché sono culturalmente irrilevanti, come avviene ad esempio nel caso dell’appropriazione culturale.

La copia della copia, infine, è forse il fenomeno più interessante, perché non riguarda tanto l’assenza di scrupolo di questo o quello stilista, quanto più la nostra idea generale di autenticità. Secondo Jay Owens, le cause della post-autenticità sono da ricercare nella diffusione della tecnologia, che non solo confonde i piani della realtà e della virtualità – ad esempio, tramite l’intelligenza artificiale che è in grado di replicare la voce di chiunque ascoltandola per un solo minuto – ma anche appiattisce l’estetica consumistica della classe media. La cosiddetta “authentic aesthetic” o estetica hipster che ha dominato la prima metà del decennio, fatta di piantine, camicie a quadri e man bun e diffusa su Instagram dal magazine Kinfolk, è la celebrazione del piattume della mediocrità, ma soprattutto non ha niente di autentico. È costruita ad arte e causa, in chi la guarda, un senso di frustrazione perché nessuno è in grado di raggiungere quel tipo di accuratezza estetica restando autentico, qualunque cosa significhi.

L’ultimo step della post-autenticità è, per Owens, la memificazione, ovvero la diffusione sistematica del meme. Il meme è l’esempio perfetto di copia della copia: non esiste un autore del meme, ognuno è libero di prenderlo e modificarlo a suo piacimento. Allo stesso modo, anche nei meme esistono degli archetipi che si ripetono, dei modelli che vengono continuamente modificati, ad esempio i Bottom Text, Expanding Brain o Distracted Boyfriend. Un meme, nella maggior parte dei casi, funziona perché è relatable, ma anche perché fa riferimento a un contenuto precedente, a qualcosa che riconosciamo subito, senza bisogno di mediazione. Nell’abbigliamento, il meccanismo è lo stesso. Dai creatori della moda vogliamo qualcosa che sia relatable, e che sia qualcosa di già noto. Vogliamo essere rassicurati.

La moda, quindi, ha seguito questo processo di post-autenticizzazione. Si è, in un certo senso, memificata. Non esiste più un capo originale, esistono solo copie delle copie, razzie e furti. A questo hanno contribuito la tecnologia e l’appiattimento dell’estetica. La risposta di Zara sul caso dei design rubati è stata che se l’illustratrice non avesse messo online i suoi disegni, Zara non li avrebbe mai visti e utilizzati, e che comunque lei non avrebbe potuto fare niente di fronte la presenza social del marchio.

Un altro fattore da considerare è il fatto che la quantità massiccia di immagini di moda presenti sul web l’ha in un certo senso smaterializzata: quando compriamo online – e lo facciamo sempre di più, soprattutto su Instagram – non entriamo in contatto con un prodotto concreto come avviene in un negozio. Entriamo in contatto con un’immagine, un file jpeg. E chiunque può salvare un file jpeg, tagliarlo, modificarlo con Photoshop e ottenerne una copia, come chiunque può fare uno screenshot. Così la moda non solo perde di autenticità, ma anche di concretezza: da oggetto reale, diventa un oggetto virtuale, di cui è difficile (se non superfluo) stabilire la paternità.

Se non c’è un originale, o lo si ignora, significa che tutti possono sentirsi in diritto di copiare senza subirne le conseguenze, esattamente come avviene per gli stolen memes: si ruba, ma con leggerezza, ironicamente. Finché Diet Prada non ti scopre, con il rischio che anche qualcun altro, oltre ai fan che seguono l’account, se ne accorga. Ma tanto, nell’era della post-autenticità, non interessa a nessuno.