Abbiamo diritto di credere a tutto quello che vogliamo? Gli ignoranti più ostinati reclamano spesso questa ipotetica prerogativa come ultima risorsa. Così come tutte le persone messe all’angolo da prove e argomentazioni sempre più numerose. “Credo che il cambiamento climatico sia una farsa. Non mi importa di quello che dice la gente, ho il diritto di crederlo!” Ma esiste sul serio un diritto simile?

Riconosciamo il diritto di conoscere certe cose. Ho il diritto di essere informato sulle condizioni del mio impiego, sulla diagnosi medica dei miei malanni, sui voti che ho ottenuto a scuola, di sapere il nome di chi mi accusa e di chi mi ritiene colpevole, e così via. Ma credere a qualcosa non equivale a sapere qualcosa.

Si tratta di un verbo causativo: credere, infatti, significa reputare vero. Sarebbe assurdo, come ha osservato il filosofo analitico G. E. Moore negli anni Quaranta, dire: “Sta piovendo, ma non credo che stia piovendo”. Le convinzioni aspirano alla verità, ma non la implicano necessariamente. Le convinzioni possono essere false, non suffragate da prove o da considerazioni razionali. Possono anche essere immorali. Tra le possibili candidate: opinioni sessiste, razziste, omofobe; l’idea che il modo più appropriato di allevare un bambino comporti per forza l’annullamento della sua volontà o severe punizioni corporali; che gli anziani debbano essere soppressi dopo una certa età; che la pulizia etnica sia una soluzione politica legittima, e così via. Se pensiamo che tutto questo non sia etico, condanniamo non solo i potenziali atti che derivano da simili convinzioni, ma il loro stesso contenuto, l’atto di crederci, e dunque il soggetto credente.

Simili giudizi possono sottintendere che credere sia un atto volontario. Molto spesso, però, si tratta più di punti di vista e di orientamenti che di azioni volontarie. Alcune convinzioni, come i valori personali, non vengono scelte in modo deliberato: vengono ereditate dall’ambiente famigliare e “acquisite” inconsciamente dai propri pari, inculcate da istituzioni e autorità, o dedotte per sentito dire. Per questa ragione, a mio parere, l’aspetto problematico non riguarda tanto il modo in cui si è arrivati ad avere determinate opinioni, ma piuttosto il fatto che si continui a sostenerle. È il rifiuto di liberarsi da certe convinzioni a essere sbagliato.

Se si pensa che il contenuto di un’opinione non sia etico, si finisce necessariamente per considerarlo falso. L’idea che una razza sia meno “umana” di un’altra non è solo un principio razzista e disgustoso, è anche generalmente considerata errata – tranne da chi sostiene in prima persona tale teoria. Il grado di falsità di una convinzione è una condizione necessaria ma non sufficiente perché questo sia sbagliato a livello etico, e lo stesso vale per la bruttura del suo contenuto. Purtroppo esistono eccome delle verità rivoltanti, ma non sono tali solo perché qualcuno ci crede. La loro immoralità fa parte del mondo stesso, non della visione particolare di un individuo.

“Chi sei tu per dirmi a cosa devo credere”, risponde il fanatico di turno. Si tratta di una sfida poco sensata: implica che per confermare un’opinione serva l’autorità di qualcuno, ignora il ruolo della realtà. L’atto del credere ha quella che i filosofi chiamano “direzione di adattamento”, che va dalla mente al mondo. Le nostre convinzioni devono riflettere la realtà – ed è proprio qui che le cose possono sfuggire di mano. Esistono convinzioni che sono di per sé irresponsabili e altre che sono invece acquisite e sostenute in modo irresponsabile. Si può decidere di ignorare l’evidenza, di accettare i pettegolezzi e le testimonianze provenienti da fonti di dubbia autorevolezza, o ancora, di far finta che due diverse opinioni non siano tra loro incoerenti; di accettare di credere alle illusioni o alle teorie del complotto.

Non intendo tuttavia ritornare al rigido esistenzialismo del filosofo matematico William K Clifford, che nel XIX secolo sosteneva: “È sbagliato, sempre, ovunque, e per chiunque, credere a qualsiasi cosa senza averne le prove sufficienti.” Clifford voleva prevenire quell’eccesso di fiducia, per effetto del quale il pensiero illusorio, la fede cieca o il sentire, al posto dell’evidenza, stimolano o giustificano una convinzione. Tale interpretazione però è troppo restrittiva. In qualsiasi società complessa, sarebbe opportuno affidarsi a fonti attendibili, ai giudizi di esperti o alle migliori prove a disposizione. Come ha osservato lo psicologo William James nel 1896, alcune delle nostre idee più perentorie sul mondo e sul pensiero umano devono inoltre poter essere formate anche senza avere prove sufficienti a disposizione. In circostanze simili (che negli scritti di James talvolta vengono definite in senso più stretto, altre in senso più ampio), la “volontà di credere” ci dà il diritto di reputare vera quell’alternativa che ci prospetta una vita migliore.

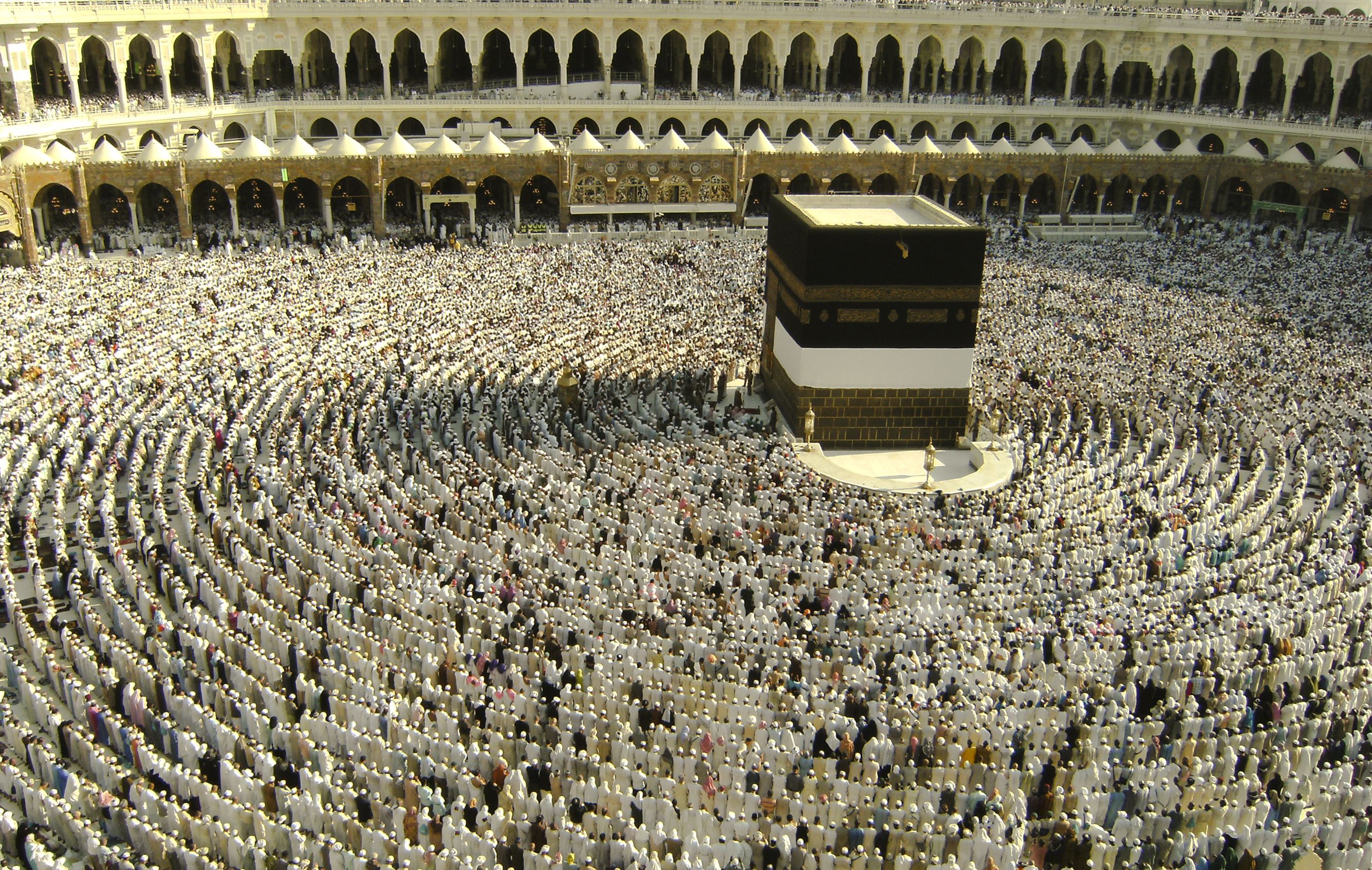

Nella sua analisi delle diverse esperienze religiose, James ci ha ricordato che il “diritto di credere” può creare un clima di tolleranza tra le fedi. I culti che si definiscono in base a credenze prestabilite si sono di volta in volta resi responsabili di repressioni, torture e numerose guerre contro i non-credenti, che possono cessare solo con un “diritto di credere” reciprocamente riconosciuto. Anche in questo contesto, però, le visioni troppo intransigenti non possono essere tollerate. I diritti hanno dei limiti, e portano con sé delle responsabilità.

Sfortunatamente, molte persone oggi sembrano prendersi grandi libertà con questa prerogativa, bypassando le proprie responsabilità. L’ignoranza che si tende a difendere con “il diritto alla propria opinione” non rispetta i requisiti di James. Pensate ad esempio a chi crede che gli allunaggi o la strage di Sandy Hook non siano effettivamente accaduti, che siano degli show creati ad arte dal governo. O che Barack Obama sia musulmano; che la Terra sia piatta; che il cambiamento climatico sia una bufala. In questi casi, il diritto di credere viene reclamato in senso negativo, un modo per evitare ogni tipo di dialogo e di obiezione, per impedire agli altri di interferire con la propria visione del mondo. La mente è chiusa, non aperta a prospettive e nozioni nuove. Possono essere considerati dei “veri credenti”, ma non credenti della verità.

L’atto di credere, proprio come la volontà, è un aspetto fondamentale dell’autonomia di una persona, il terreno principale della sua libertà. Il pensiero e la conoscenza si formano all’interno di una comunità epistemica, che a sua volta fa sentire la propria influenza. Esiste un’etica nel credere, nell’acquisire, sostenere e rinunciare alle proprie convinzioni – e quell’etica allo stesso tempo genera e limita il nostro diritto di crederci. Se alcune convinzioni sono false, immorali e ripugnanti o irresponsabili, altre sono anche pericolose. E per queste, non c’è diritto che tenga.

Questo articolo è stato tradotto da Aeon.