L’ex caserma Masini è in via Orfeo 46, nel cuore di Bologna. Si tratta di un’area di circa 9mila mq sorta in una porzione di un ex convento di Carmelitane scalze, poi trasformata in una caserma e dopo ancora – con l’armistizio del 1943 e la nascita della Repubblica sociale italiana – nella sede della 23° brigata Facchini, un corpo paramilitare con il compito di ostacolare la Resistenza. Nei mesi che trascorrono tra l’armistizio e la liberazione della città, l’ex caserma diventa teatro di torture e omicidi nazifascisti a danno di patrioti antifascisti e dissidenti. I due partigiani che per primi vi entreranno, il 21 aprile del 1945, troveranno macchie di sangue su pavimenti e pareti e strumenti di tortura disseminati ovunque. Da quel momento lo spazio viene destinato a vari scopi fino a quando, nel 1999, viene abbandonato definitivamente.

Passano dodici anni in cui l’edificio diventa inevitabilmente un luogo di degrado. È allora che, nel 2012, il collettivo Làbas occupa l’ex caserma, riqualificandola attraverso opere di bonifica, disinfestazione e derattizzazione, e installando pannelli solari acquistati tramite crowdfunding. L’ex Masini si trasforma quindi in un luogo di ritrovo per l’intero quartiere, con un mercato biologico a chilometro zero, un progetto ludico-educativo per bimbi (Làbimbi), un dormitorio sociale autogestito con trenta posti letto (Accoglienza Degna), uno spazio dove si organizzano presentazioni di libri, conferenze, workshop e concerti.

È la storia di una comunità che si riprende gli spazi lasciati al macero dall’incuria della politica e da una logica di gestione della cosa pubblica improntata più al profitto che al reale benessere degli abitanti. Eppure, anche quando quegli stessi cittadini si organizzano e si fanno Stato dove lo Stato non c’è, lo Stato non riesce ad accettarlo. Così, l’8 agosto del 2017, Làbas viene sgomberato. 1500 persone si mobilitano e il centro riapre in vicolo Bolognetti – un’area molto più piccola in cui, primo fra tutti, il progetto di Accoglienza Degna non trova più posto.

La storia di Làbas non è unica, ce ne sono a centinaia in tutta Italia – e ancora di più nel mondo. L’antropologo Andrea Staid, autore del libro Abitare illegale, descrive alla perfezione lo scopo ultimo di questo genere di esperienze in un’intervista a Il tascabile. Non si tratta solo di insediarsi in spazi di proprietà delle istituzioni – o di privati che li lasciano al degrado con fini speculativi – ma di concepire e creare “Una forma di convivenza e relazione con l’altro” che genera automaticamente quello che lui definisce un “welfare dal basso”. “Non abbiamo i soldi per comprare i prodotti bio? Organizziamo Genuino clandestino e facciamo arrivare cibi buoni e a prezzi popolari. Non possiamo andare a teatro? Portiamo gli attori sensibili negli spazi collettivi dei quartieri. Non possiamo permetterci il cinema? Cineforum all’aperto con film proiettati sui palazzi. Non abbiamo spazi di condivisione? Si rioccupano le strade: mettiamo tavoli fuori e si chiacchiera”. Tutti compiti che, in linea teorica, dovrebbe assolvere lo Stato tramite aiuti per i meno abbienti, una gestione più oculata degli spazi inutilizzati presenti sul territorio (gli ultimi dati a riguardo sono del 2011, quando l’Istat ne ha censiti oltre 743mila su tutto il territorio nazionale), il finanziamento di attività culturali e d’intrattenimento che trasformino i quartieri urbani da dormitori in comunità. Ma se lo Stato non lo fa, possono essere i cittadini, in varie forme e modi non violenti, a sostituirlo.

Nell’ottica neo-liberista su cui si basa la nostra società, tuttavia, il concetto di riappropriazione non trova posto. La comunità non esiste se non nel momento in cui si atomizza in centinaia di migliaia di individui che diventano privati. A quel punto, quella stessa comunità – ormai svuotata del suo senso originario giacché privata di un sentimento di appartenenza, o di pluralità consapevole, parafrasando Hannah Arendt – si affida con cieca fiducia alla mano invisibile del mercato, che avrà il compito di ordinare le cose attraverso la logica del permesso e del divieto. Dovrebbe essere però ormai chiaro che questa mano invisibile non è infallibile. Che può funzionare solo nel momento in cui esiste un controllo su di essa che ponga il buon senso al di sopra della logica del profitto e dell’accumulo. Questo controllo non deve essere per forza concepito in senso verticale, ma anche come una forma di vigilanza dal basso. Anche senza ribaltare l’intero sistema è possibile concepire una nuova forma di interazione con gli spazi comunitari che vengono lasciati al degrado: un modo basato appunto sulla riappropriazione, sulla cura e sull’iniziativa autonoma e organizzata dei cittadini, i quali, ancor prima di qualsiasi autorità, possono comprendere le necessità della comunità e aiutare lo Stato a far sì che i cittadini vi possano accedere.

Possono sembrare discorsi astratti, ma di esempi concreti ce ne sono moltissimi. A Milano, al civico 28 di via dei Transiti, in un locale del centro sociale T28, da 24 anni opera l’Ambulatorio medico popolare, un’associazione legalmente riconosciuta, autogestita e autofinanziata, che fornisce servizi medici di base a chi rimane fuori dal Sistema sanitario nazionale, dai senzatetto agli stranieri senza regolare permesso di soggiorno. In questi anni i volontari hanno curato 5mila persone, sopperendo a una grave carenza istituzionale in un sistema che non solo isola ed esclude, ma discrimina. Seppure il diritto alla salute sia infatti sancito dalla Costituzione, e il nostro sistema sanitario sia tra i più accoglienti al mondo, e seppure a partire dalla legge Turco-Napolitano sull’immigrazione sia garantito anche agli stranieri a prescindere dalla loro condizione giuridica, la realtà è purtroppo più complessa. Secondo un rapporto di Medici senza frontiere sono almeno 10mila le persone in Italia “con limitato o nessun accesso ai beni essenziali e alle cure mediche”. Addirittura, secondo quanto riporta Luca, volontario dell’Amp, a Giorgio Ghiglione su Internazionale, arrivano da loro persone a cui è stata letteralmente negata l’assistenza: “È capitato che a persone con regolare permesso di soggiorno sia stato detto che per avere il medico di base bisogna presentare il contratto di lavoro, che è una cosa assolutamente illegale”. Ma se questo, si spera, è un caso limite, misure come quella prevista dal ministro Salvini nel dl Sicurezza, che introducono il Daspo dagli ospedali, non fanno certo ben sperare sul futuro del diritto alla salute nel nostro Paese.

Allo stesso modo, i cittadini di Venezia si riprendono i pochissimi spazi pubblici che ancora non sono stati venduti a privati e trasformati in hotel e amenità turistiche varie, che alla città e ai suoi residenti non apportano alcuna ricchezza. È ad esempio il caso di Vida, un gruppo informale di cittadini che ha occupato l’Antico Teatro di Anatomia, a Campo San Giacomo, per evitarne la trasformazione nell’ennesimo ristorante con annesso plateatico (che avrebbe reso inutilizzabile anche la piazza antistante). L’edificio inutilizzato era stato trasformato in un luogo di incontro per i cittadini del quartiere, specialmente per i bambini, che avevano accesso alla ludoteca autogestita. La regione, proprietaria dell’immobile destinato a uso pubblico, lo aveva svenduto all’asta a un imprenditore che avrebbe voluto poi richiedere al comune il cambio di destinazione d’uso. Il 6 marzo 2018, il teatro è stato sgomberato e probabilmente il ripristino della legalità sancirà ancora una volta che i veneziani sono un peso per l’amministrazione (a meno che non vogliano smettere i panni dei cittadini e trasformarsi in consumatori, ponendosi al pari dei turisti).

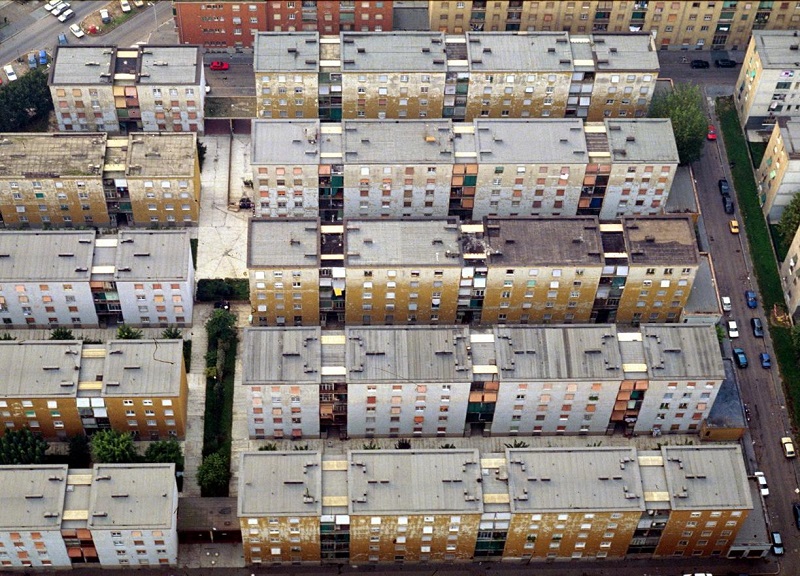

Se questa pratica nel capoluogo veneto risulta particolarmente drammatica, non è purtroppo sua prerogativa esclusiva. Succede lo stesso all’Ex Dogana di Roma, venduta a un colosso olandese che costruirà al suo posto lo Student Hotel, una residenza per expat pieni di soldi. Si tratta di un investimento, dicono gli economisti. Certo, un investimento che gioverà ai costruttori e a chi potrà permettersi di spendere mille euro al mese per una stanza nella periferia cool della capitale, non certo al quartiere, che perderà mostre, concerti, cinema all’aperto e iniziative varie accessibili a prezzi popolari, se non gratuite. O ancora, La Casa Internazionale delle Donne, che per anni ha offerto servizi di assistenza a vittime di violenza e non solo, e ora si vede minacciata di sfratto. Non si tratta solo di servizi, ma anche di beni primari, come la casa. A Milano, dove il rapporto tra stipendio medio e potere d’acquisto è tra i più alti al mondo, nel quartiere popolare Giambellino i cittadini si sono organizzati per utilizzare gli appartamenti – sfitti da anni – di proprietà dell’Aler, assegnandoli alle famiglie che ne avevano bisogno: però sono stati sgomberati e accusati di associazione a delinquere.

Certo, sono spazi occupati e a sensi di legge, per quanto nobile sia la causa dell’occupazione, chi vi partecipa sta commettendo un reato. Ma anche volendo ignorare il fatto che spesso i collettivi tentano di mettersi in regola con la proprietà – è ad esempio il caso di Amp, che paga un affitto simbolico al proprietario (che acquistò l’immobile nel 2004, quindi a dieci anni dall’occupazione), o di Ex Dogana, in contratto di concessione – seguendo questa logica si perde di vista il vero senso della collettività: non un insieme di individui che rispetta delle regole astratte, imposte dall’alto, ma un gruppo di persone che insieme contribuiscono a crearle, a cambiarle, migliorando la vita del gruppo. E peraltro ci si dimentica che anche la speculazione edilizia è un reato: in questo senso l’occupazione deve essere vissuta come un momento di transizione verso la legalizzazione di un’attività sociale che sostituisca il nulla, dell’abbandono o del consumo, con attività o beni che servano a chi abita quell’area. Per tornare all’esempio di Milano, in città ci sono 10mila case popolari non assegnate: 5.800 sono di proprietà dell’azienda regionale Aler, quasi 4 mila comunali gestiti da MM. La mancanza di fondi per la messa a norma e le lungaggini burocratiche impediscono ai cittadini di avervi accesso in tempi ragionevoli, e quindi quegli stessi cittadini si organizzano per sopperire a quella che è, a tutti gli effetti, una carenza dello Stato, che non riesce a garantire ciò che ha loro promesso.

In Italia sono tantissime le realtà che si occupano e preoccupano degli altri, in forme e modi vari e tutti eticamente equiparabili. Secondo il primo censimento permanente delle istituzioni no profit, pubblicato nel dicembre 2017 da Istat, al 31 dicembre 2015 gli enti senza scopo di lucro in Italia erano oltre 320mila, e impiegavano più di 5 milioni di volontari e quasi 800mila dipendenti. Il settore è costituito principalmente da associazioni (riconosciute e non), cooperative sociali e fondazioni. Non stupisce quindi che i più si siano ribellati all’incoscienza con cui il volontariato è stato trattato nell’ultima manovra di governo. Stupisce invece che non siano stati in troppi a reagire di fronte all’atteggiamento con cui la solidarietà è stata stigmatizzata negli ultimi mesi, da esponenti del governo ed editorialisti.

Tra i dati raccolti dall’Istat, salta poi all’occhio quello dei settori in cui sono attive questo genere di iniziative: cultura e tempo libero, istruzione e sanità. Non è un caso siano tutte aree notoriamente relegate alle ultime voci di investimento pubblico in Italia, anzi spesso le prime a comparire della sezione tagli – come conferma l’ultima manovra e come ci raccontano anni di denigrazioni ispirate al celebre detto, di paternità rinnegata: “Con la cultura non si mangia”. Ma soprattutto, si tratta di aspetti della vita quotidiana di ognuno di noi, che la nostra Costituzione sancisce come diritti fondamentali: il diritto alla cultura, alla salute e all’educazione.

Notoriamente, è lo Stato a dover garantire i diritti ai propri cittadini. In filosofia politica molti pensatori hanno teorizzato il momento d’incontro tra lo Stato e i suoi cittadini, da Aristotele fino a John Rawls, passando per Hobbes, Locke e Rousseau. Il contrattualismo è una dottrina che vede l’origine della società, diversa dallo stato di natura – in cui non v’è legge e dunque neppure protezione – in un accordo tra governanti e governati. Questi ultimi, attraverso il contratto sociale, rinunciano a una serie di libertà in favore di altrettanti diritti, che devono essere garantiti e tutelati dallo Stato. Se per Hobbes, che aveva una concezione del tutto pessimistica della natura umana, l’unico diritto a dover essere garantito dal governante è la vita, per pensatori liberali come Locke e Kant i diritti dei cittadini sono plurimi e limitano il potere dello Stato stesso, che deve agire nel loro benessere.

Se dunque un gruppo di persone si organizza in maniera non violenta per riempire una lacuna dello Stato e gestire iniziative che tutelano i diritti della collettività, lo Stato dovrebbe esserne contento. Una politica lungimirante dovrebbe fare tesoro di tutte queste iniziative, incentivarle e aiutarle, non aumentare loro le tasse o procedere allo sgombero ogni qualvolta diventi necessario fare cassa. Questo modo di gestire la cosa pubblica, seppure si appelli alla legalità, è dimentico del fatto che lo Stato esiste proprio in quanto i cittadini hanno delegato a esso la gestione di quella stessa cosa pubblica, che in origine non apparteneva ad altri se non ai cittadini stessi.