Aggiornamento pubblicato il 11 ottobre 2018 alle ore 13:00.

Francesco Tedesco, il carabiniere accusato di aver ucciso Stefano Cucchi, ha ammesso, in sede del processo Cucchi Bis, l’effettivo avvenimento del pestaggio. I carnefici, secondo la versione del militare, sarebbero stati Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i colleghi in servizio quella sera. Tedesco non avrebbe partecipato attivamente, ma avrebbe manifestato dissenso in via verbale.

Una domenica di settembre Patrizia si sveglia ma Federico, suo figlio, non è ancora rientrato a casa. Era uscito con gli amici e lei è preoccupata, l’avverte sempre se tarda. Lo chiama ma il telefono squilla a vuoto. Allora prova a contattarlo anche Lino, il padre. Sul cellulare di Federico lui è memorizzato semplicemente come “Lino”. Gli risponde la voce di un uomo che chiede a Lino chi sia, e di descrivere il figlio. Si qualifica come ispettore di Polizia, hanno trovato il telefono vicino all’ippodromo e stanno facendo accertamenti. Lino chiede spiegazioni, ma quello butta giù. Patrizia in preda all’angoscia comincia a chiamare la Questura, tutti gli ospedali di Ferrara e gli amici che erano con Federico la sera prima. Niente. Manda Stefano, il figlio minore, a cercarlo.

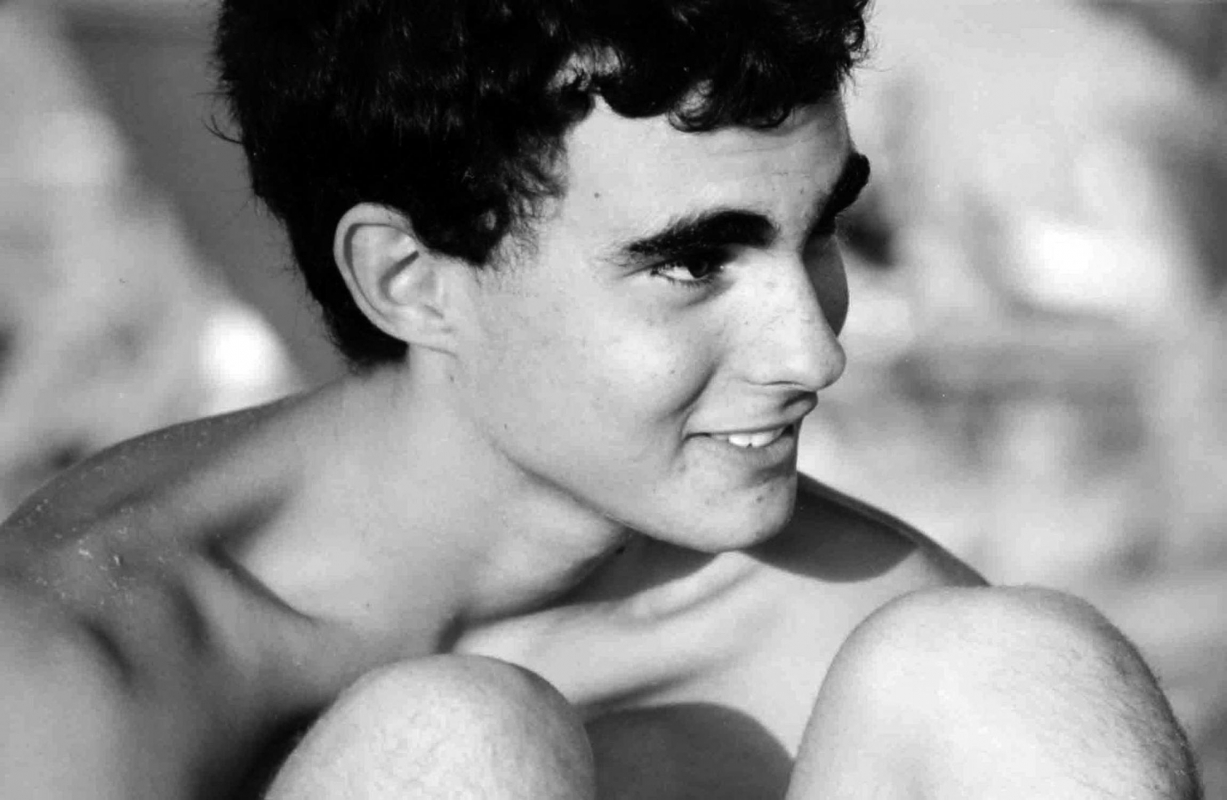

Qualche ora prima, Federico è a pochi metri da casa e sta per rientrare. Lo sorprendono, lo ammanettano, e trascinandolo sull’asfalto lo immobilizzano come un animale. Mentre un agente lo riempie di calci, una di loro, lo bastona col manganello sulle gambe e gli altri due gli montano sopra e lo inchiodano a terra a pancia in giù. Le manganellate gliele danno in testa, oltre che su braccia, gambe e schiena. Gli schiacciano il torace e il cuore: Federico muore soffocato. I testicoli schiacciati, la fronte sfondata sul lato sinistro, il viso sfigurato dalle percosse, i folti ricci neri in una pozza di sangue. In quattro contro uno. Due manganelli rotti sul suo corpo.

Così moriva percosso a morte da quattro agenti di polizia Federico Aldrovandi la notte del 25 settembre 2005. Un controllo trasformato in mattanza. Ci vogliono quasi quattro anni, tra depistaggi, perizie medico legali sbagliate e un’ostinata ricerca della verità, osteggiata da un’omertà spaventosa, prima di arrivare alla sentenza di condanna, il 6 luglio del 2009, dei quattro poliziotti responsabili della morte di Federico.

Quello di Federico è diventato un caso mediatico che ha fatto breccia nell’opinione pubblica soprattutto grazie alla strenua ricerca della verità della madre Patrizia Moretti e dell’avvocato Fabio Anselmo. Qualche mese dopo quella sentenza storica, una donna che ha appena perso il fratello, ricordandosi del processo Aldrovandi, contatta Anselmo per chiedergli aiuto. Lei si chiama Ilaria e suo fratello è Stefano Cucchi.

Stefano manca da casa da una settimana. Da quando lo hanno arrestato per spaccio, la madre, il padre e la sorella non riescono più a vederlo né ad avere sue notizie. Sono tutti arrabbiati con lui: ci è ricascato. Vorrebbero parlargli ma l’unica cosa che in quei giorni sono riusciti a sapere è che Stefano è stato trasferito nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma. Nessuno ha dato spiegazioni sul motivo di quel ricovero. Corrono in ospedale, ma non riescono nemmeno a lasciargli un cambio con della biancheria pulita.

Quella mattina il padre è andato nel carcere di Regina Coeli per farsi mettere il timbro sul permesso di colloquio, necessario per poter vedere Stefano. Così, quando i carabinieri suonano alla porta della loro casa nel quartiere romano di Torpignattara, Rita pensa che le cose si siano smosse e che finalmente riusciranno a incontrare Stefano. Invece le comunicano che devono notificarle un atto. “Il giorno 22/10/2009 a seguito del decesso, per cause in corso di accertamento, relativo a Cucchi Stefano”. Gliela leggono così la comunicazione della morte del figlio. Rita chiede come è morto. Non lo sanno, non possono dirle altro.

Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre del 2009, muore all’alba del 22 nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini. In quei giorni, trasformatisi in calvario, Stefano ha varcato una serie di luoghi istituzionali: caserme dei carabinieri, celle di sicurezza, infermeria e cella del carcere, ambulatorio e aule di tribunale, pronto soccorso e infine il reparto detentivo dell’ospedale. Prima è stato pestato a sangue e poi è stato lasciato morire in ospedale, in mancanza della necessaria assistenza medica. Ai familiari viene detto: “Si è spento.”

Dopo nove anni di processi e indagini insabbiate, fino a oggi nessuno è stato ritenuto responsabile della morte di Stefano Cucchi. Con l’inchiesta “Cucchi bis” in corso, sono stati rinviati a giudizio cinque carabinieri: Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco, accusati di omicidio preterintenzionale e abuso di autorità; Vincenzo Nicolardi e il maresciallo Roberto Mandolini, che insieme a Tedesco devono rispondere di falso e calunnia.

Quelle di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi sono due tra le storie più conosciute di “morti di Stato”: persone decedute mentre erano nelle mani di quello Stato che più di tutti avrebbe dovuto tenerle in custodia e proteggerle. E questa è una delle massime violazioni in uno Stato che si voglia dire di diritto.

Di queste vicende si è parlato come del “caso Aldrovandi” o del “caso Cucchi”, una terminologia, quella di “caso”, che se da un lato testimonia l’interesse dei media, dall’altro favorisce un pericoloso processo di spersonalizzazione delle vittime, utile a un tipo di propaganda e controinformazione di uno Stato che ha enormi difficoltà a processare sé stesso. Questo è quanto sostiene Fabio Anselmo, avvocato delle famiglie Cucchi e Aldrovandi. Il termine “caso” accantona l’uomo e la sua storia personale: ci si dimentica così di Federico, di Stefano e di tutti gli altri. Non importa che si tratti di parente stretto, di un amico, di un conoscente o di uno sconosciuto: restituire a questi “casi” un’identità vuol dire restituire loro la dignità che gli è stata negata. E questo è quanto provano a fare le famiglie delle vittime nella più completa solitudine.

Per un paradossale e spietato rovesciamento ideologico, in questo genere di processi il morto viene messo sul banco degli imputati, quasi fosse colpevole e dovesse giustificarsi della sua stessa morte. Si tratta di un processo psicologico che in criminologia viene definito “vittimizzazione secondaria”. Quando accadono tragedie simili, all’empatia e alla solidarietà possono sostituirsi presto altri tipi di sentimenti: si cerca un elemento di diversità, nella vittima o nella sua famiglia, che spieghi e giustifichi quella morte talmente inaccettabile da convincersi che certe cose accadono solo ad alcune persone. Queste impressioni vengono spiegate con l’“ipotesi del mondo giusto” di Melvin J. Lerner: per far fronte all’angoscia derivante dall’imprevedibilità di eventi che non possiamo controllare, abbiamo bisogno di credere che le persone hanno ciò che si meritano. È il senso comune del “però in fondo se l’è andata a cercare”. Il danno subìto diventa accettabile, giustificabile e giustificato. Emblematico in questo senso è quanto riferisce un testimone del pestaggio di Federico Aldrovandi e che viene riportato nel libro Federico, scritto dall’avvocato Anselmo: “La Polizia si deve anche difendere… Io dico che le forze di polizia fanno il loro dovere nella notte, e che dovere fanno… delle volte ci rimettono anche la pelle e delle volte, purtroppo, ci sono delle vittime, e ci sono, che non c’entrano niente”. A pochi mesi dalla sua uccisione, di Federico si diceva che frequentava i centri sociali, faceva uso di alcol e droghe e dunque non poteva che odiare le forze dell’ordine. Sicuramente andava in cerca di rogne. Di Stefano Cucchi, veniva detto con disprezzo che era soltanto un tossico.

“È stato un processo al morto,” dice Ilaria Cucchi, “siamo partiti da un certificato di morte naturale, un arresto cardiaco, quando invece bastava la sua foto per capire” – quella che mostra un cadavere martoriato e che ha segnato un punto di svolta nell’opinione pubblica, il cui orientamento può rivelarsi fondamentale per evitare un’archiviazione certa in processi come questo. “In questi anni in tribunale la maggior parte delle domande erano volte a sottolineare presunte mancanze e difetti di Stefano. Domande sulla sua vita, la sua magrezza, il suo carattere, la sua famiglia. Lo accusavano che non mangiasse.” Di Stefano Cucchi, nelle settimane successive alla morte, si è detto proprio di tutto: che era drogato, sieropositivo, anoressico. Queste furono le parole del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanardi, lo stesso che definì Federico Aldrovandi un eroinomane, come viene riportato nel libro Una sola stella nel firmamento, di Patrizia Moretti, e che anni dopo la sentenza di condanna degli agenti affermò che il sangue nella fotografia di Federico morto non era in realtà sangue ma un cuscino rosso.

Gli ostacoli al raggiungimento della verità vengono posti innanzitutto dalle istituzioni. I meccanismi di vittimizzazione secondaria possono riflettersi anche nel percorso giudiziario, che può essere a sua volta influenzato dal modo in cui la vittima viene percepita nelle aule di tribunale da pubblici ministeri, avvocati e giudici: caratteristiche personali e comportamentali come la classe sociale di provenienza, l’aspetto fisico e il carattere, anche se non dovrebbero sono effettivamente in grado di influenzare l’esito stesso di un processo, come è accaduto per la stessa vicenda di Stefano Cucchi (Il corpo del reato, Carlo Bonini). Un altro aspetto significativo, secondo l’avvocato Anselmo, è che la causa di morte che si vuole riconoscere nelle nostre aule di giustizia sia diversa da quanto realmente accaduto. Se si muore in un contesto violento, è la giustizia stessa a mistificare la realtà, individuando una causa del decesso scollegata da quel contesto. Così è stato per Federico, che si voleva liquidare come un morto di overdose, al punto che durante le indagini si cercava di far dire ai suoi amici che era un tossicodipendente. Così è stato per Stefano, che per i pubblici ministeri e i periti del giudice era morto prima di fame e di sete, poi di epilessia.

L’accertamento della verità dei fatti è reso ancora più difficile anche dai depistaggi derivanti dal senso di impunità diffuso tra le forze dell’ordine. Dall’istruttoria del processo attualmente in corso emergerebbe infatti come alcuni registri ufficiali siano stati sbianchettati; le intercettazioni rivelerebbero come i carabinieri si siano augurati di cominciare a utilizzare Telegram (l’applicazione dove i messaggi si autoeliminano dopo un certo lasso di tempo); infine, la relazione sullo stato di salute di Stefano sarebbe stata modificata per sollevare gli uomini dell’Arma dalle loro responsabilità. Nell’udienza dello scorso 17 aprile, il testimone appuntato Di Sano ha riferito che nel 2009 gli fu ordinato di cambiare la relazione di servizio perché troppo dettagliata nel descrivere le condizioni di Stefano la mattina dell’arresto.

Oltre a questo senso di impunità, e legata strettamente a esso, c’è poi l’omertà. Sono pochissimi coloro che hanno deciso di svincolarsi da certe logiche omertose, uno di questi è il carabiniere Pietro Schirone, che ha da sempre (dal libro di Bonini, dove si dà espressione ai pensieri del pubblico ministero Musarò che parlando degli “irregolari” dell’inchiesta ripensa a Schirone in questi termini: “Era il solo ad aver sempre detto la verità”) affermato che Stefano era stato picchiato a sangue e che era sicuro fossero stati i colleghi. L’omertà, oltre che sintomo di un problema culturale, in parte si spiega anche perché chi parla, alla fine, in qualche modo paga, magari attraverso pressioni sul lavoro o provvedimenti disciplinari. Tra loro c’è anche Riccardo Casamassima, l’appuntato che ha permesso di riaprire l’inchiesta denunciando il maresciallo Mandolini ai vertici dell’Arma, che gli disse che “era successo un casino”, perché i ragazzi avevano massacrato di botte un ragazzo, Stefano Cucchi, e che quindi stavano cercando di scaricare la responsabilità sulla polizia penitenziaria.

Dopo nove anni dalla morte di Stefano, si inizia a scorgere quella verità che era chiara a tutti fin dall’inizio. Per Ilaria Cucchi oggi si sta finalmente celebrando il processo giusto. “In questo processo è entrata finalmente la verità. Non si parla più di Stefano caduto dalle scale, ma si parla di omicidio. Di fronte a quella verità qualcuno ha talmente tanta paura che sente il bisogno di attaccare ancora la famiglia del morto. Quelle persone non rappresentano l’Arma dei Carabinieri”.

La responsabilità penale è personale, e la giustizia dovrebbe essere uguale per tutti.

In vicende simili a quelle di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi l’opinione pubblica ha avuto un impatto determinante, grazie a persone che non si sono arrese e hanno creduto fino in fondo nel far valere i propri diritti, diventando simboli, esempi per tutti quelli che ne hanno condiviso profondamente la causa. Le famiglie di Federico e Stefano, e i loro processi, anche mediatici, hanno il merito di aver contribuito sia ad abbattere quella paura che spesso impedisce di denunciare abusi, e in particolare quelli compiuti dalle forze dell’ordine, sia ad alimentare la speranza che davvero la giustizia possa essere uguale per tutti, come dovrebbe essere semplicemente la normalità in qualsiasi paese democratico.