L’8 agosto 1956 a Marcinelle, in Belgio, il crollo di una miniera causò la morte di 262 minatori, tra cui 136 migranti italiani. Nel giorno dell’anniversario di quella tragedia il capo politico del Movimento Cinque Stelle e attuale ministro del Lavoro, Luigi di Maio, ha voluto ricordare le vittime così: “La riflessione che suscita in me Marcinelle è che non bisogna partire. Non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare per non far più emigrare i nostri giovani. Il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa.”

Per quanto ne dica Di Maio, se c’è una cosa che l’incidente di Marcinelle insegna non è quanto sia irragionevole partire, bensì quanto è necessario ancora oggi fare in modo che ogni lavoratore, nello svolgere le proprie mansioni, a prescindere dal luogo in cui si trovi, sia sempre salvaguardato da qualunque pericolo. Ma a quanto pare nell’Italia del 2018 questa sicurezza non c’è ancora. Il dato sui primi cinque mesi del 2018 raccolto da Inail è infatti in controtendenza: da gennaio a maggio, sono state fatte 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017.

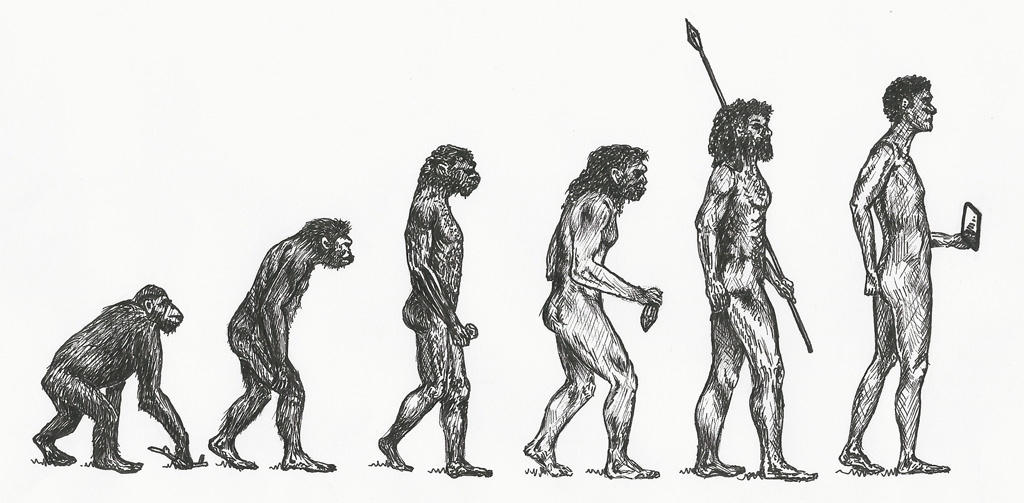

E poi, è bene ricordare, al di là di quello che dichiara il ministro, che partire, spostarsi, trasferirsi non è mai sbagliato. Anzi, la migrazione ha costituito – e costituisce tuttora – un aspetto fondamentale, strutturale e costitutivo della specie umana e della sua evoluzione perché modificando l’ambiente e le abitudini finiamo per cambiare le pressioni selettive presenti e future e, quindi, per garantirci condizioni di vita migliori. Come anticipato da Guido Barbujani – genetista, scrittore e docente italiano – nel libro Europei senza se e senza ma. Storie di neandertaliani e di immigrati (e ribadito da uno studio successivo di cui è co-autore, pubblicato sulla rivista scientifica americana Pnas), a partire da circa 2,5 milioni di anni fa sono avvenute migrazioni, chiamate Out of Africa, che hanno portato la specie umane a colonizzare l’Asia e l’Europa, dal Caucaso alla Cina, da Giava alla penisola iberica. Le prime risalgono all’inizio del Pleistocene, un periodo di continue oscillazioni glaciali.

Mentre la sopravvivenza si faceva difficile per le specie ominidi, l’Homo ergaster matura una notevole capacità migratoria, dando inizio alla prima grande migrazione e innescando un processo di espansione globale inarrestabile. Slanciato, completamente bipede, con una capacità cranica in crescita. Si muove in gruppi di 25-30 individui. Se ne ritrovano i resti in Georgia, in Medio Oriente, lungo le coste dell’Asia e nel Pakistan e, intorno a 1,2 milioni di anni fa, anche in Europa. La seconda Out of Africa è responsabile della diversificazione geografica delle specie umane più recenti. In Europa si diffonde la forma Homo neanderthalensis, mentre in Asia centrale compare una specie non ancora battezzata: l’Homo di Denisova. È in questo quadro plurale che si inserisce la comparsa, in Africa, della nostra specie, l’Homo sapiens: la specie più migratrice di tutte, la più espansiva, veloce, invasiva. Quando, 160mila anni fa, le condizioni climatiche cambiano di nuovo, è proprio lei a spostarsi in cerca di rifugio e risorse stabili: è la terza Out of Africa, la conquista del mondo. Poche furono le aree rimaste inabitate fino alle scoperte moderne.

Si era bipedi ma non c’erano camminamenti. Le difficoltà anatomiche e le barriere fisiche erano inedite e notevoli. Ma le migrazioni ci furono e significarono scoprire la biodiversità della Terra. La diffusione dell’agricoltura stanziale ebbe poi come effetto l’istituzionalizzazione dei confini: si definivano un luogo e un’appartenenza, distinguendo l’emigrare dall’immigrare. Si migrava quando si diventava troppi o venivano a mancare fertilità, socialità, sicurezza. Oppure perché si presentava o l’opportunità di cercare nuove terre dove essere ancora agricoltori, contadini e allevatori. Partire divenne sempre più un comportamento culturale.

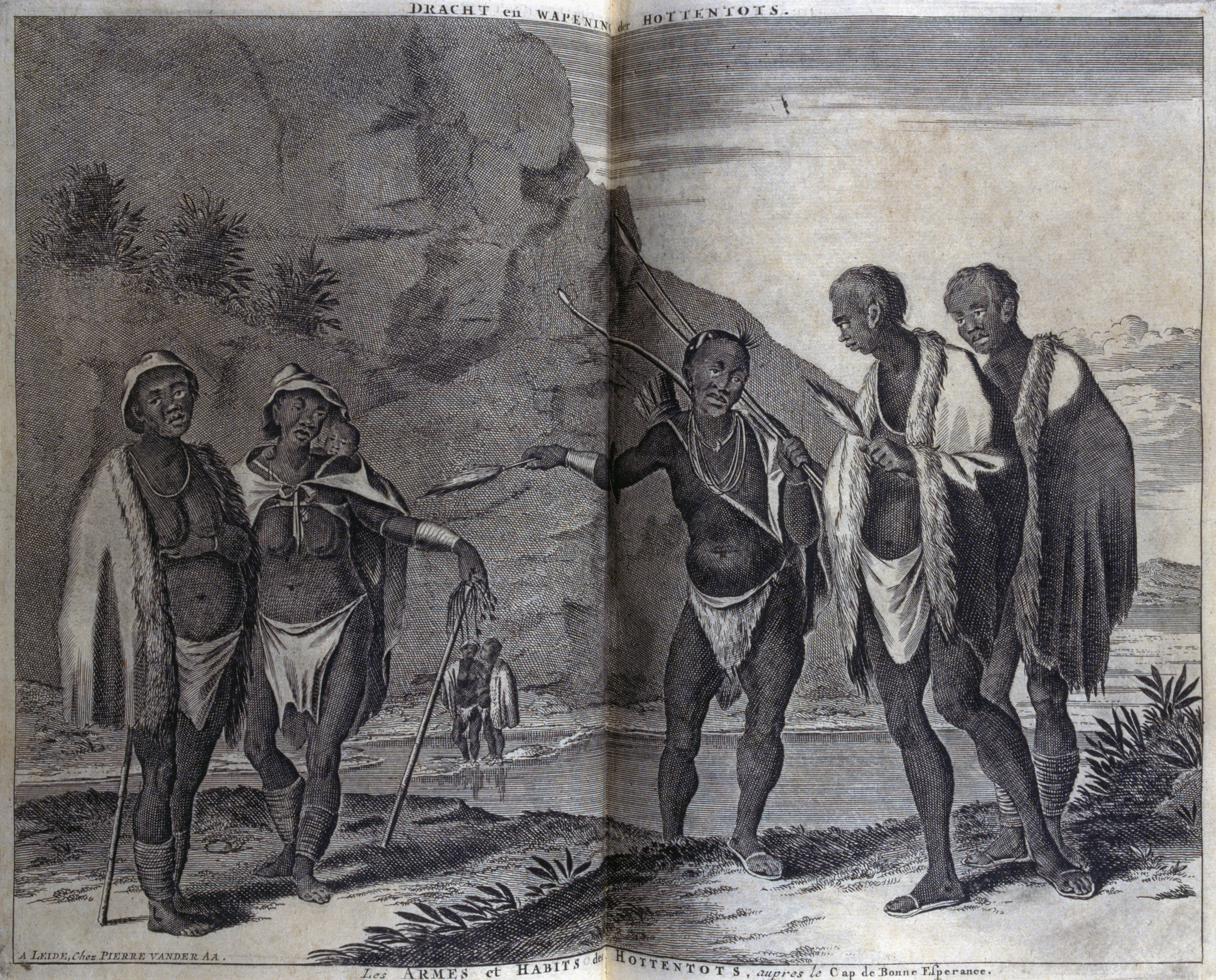

A metà dello scorso millennio si verificò la prima Out of Europe: ci fu il predominio del Portogallo sul Brasile e sull’Oceano Indiano e la conquista spagnola del Messico e del Perú, dopo il primo viaggio di Colombo del 1492. Gli stati nazionali d’Europa imposero un dominio militare, economico, tecnologico, culturale e religioso senza precedenti, dalle implicazioni demografiche imponenti, come il massiccio popolamento delle Americhe e la deportazione di schiavi dall’Africa subsahariana, dando vita alla più grande migrazione intercontinentale forzata di tutti i tempi. Furono non meno di 12 milioni di persone. Quando il vantaggio in fatto di armamenti e organizzazione raggiunse i suoi limiti si diede avvio a una seconda Out of Europe, con la diffusione dell’economia capitalistica. Nel 1914 l’Europa controllava l’80% della superficie terrestre. Nel mezzo, 60 milioni di europei, di cui 16 milioni di italiani, erano migrati verso Stati Uniti, America del Sud e Australia. A questi grandi flussi migratori ne seguirono poi altri nell’età contemporanea: a partire dagli anni Sessanta inizia un movimento contrario che porta in Europa i primi migranti extra-europei da Turchia, Marocco, Tunisia e Algeria. Dalla caduta del muro nel 1989 si apre una nuova rotta est-ovest, che porterà milioni di polacchi, romeni, albanesi, moldavi, ucraini, russi verso ovest, a cui si aggiungono i profughi di guerra della ex Jugoslavia. Dagli anni Novanta si intensificano le migrazioni da paesi africani, asiatici e sud americani verso l’Europa, fino a definire il quadro odierno.

Le forme del migrare mutano, ma sono sempre esistite: immigrati ed emigranti, schiavi e salariati, stranieri e barbari, profughi e deportati, commercianti e viaggiatori.

Le sue conseguenze sono – da sempre – di carattere prevalentemente genetico, culturale ed economico. La rivoluzione del latte, ad esempio, fu dovuta all’arrivo in Europa dei primi agricoltori e allevatori provenienti dall’Anatolia: la diffusione di prodotti a basso contenuto di lattosio e il rapido successo selettivo di una mutazione genetica, hanno permesso la produzione della lattasi – enzima necessario per la digestione del lattosio – e la possibilità di bere latte anche in età adulta. Fu un vantaggio notevole in termini di apporto di proteine, grassi e calcio. Migrare ha significato anche avere molte nuove entità da nominare. I ceppi linguistici che sono arrivati fino a noi con centinaia di varianti sono dovuti ai semiti e soprattutto agli indoeuropei, un piccolo popolo che attraverso la propria lingua parlata circa ottomila anni fa, diede progressivamente origine, migrando, a lingue diverse diffuse tra popoli sia d’Europa che di larga parte dell’Asia: gruppi e popolazioni migranti hanno contribuito a non cristallizzare i confini, a mescolare popoli e lingue. Letteratura, cultura, tradizioni e religioni si respingono e si assimilano.

Dal punto di vista economico, uno studio pubblicato su Science rileva che subito dopo un picco nella migrazione, i tassi di disoccupazione diminuiscono e migliorano la forza complessiva e la sostenibilità dell’economia del Paese. Questi effetti dipendono dal fatto che i migranti aumentano la domanda di beni di consumo forniscono servizi, creano posti di lavoro e contribuiscono al pagamento delle tasse. Ha dimostrato anche come queste attività economiche superano di gran lunga i costi governativi dei nuovi arrivati, il che può essere in parte spiegato dal fatto che gli immigrati tendono a essere adulti giovani e di mezza età che sono meno dipendenti dai benefici statali. Un’altra ricerca – pubblicata per la prima volta su IMF Blog da Florence Jaumotte, Ksenia Koloskova e Sweta Saxena e poi aggiornata su Vox – dimostra che nel lungo periodo i lavoratori, emigrando, apportano benefici ai Paesi di ingresso aumentando il reddito pro capite e il tenore di vita dei residenti. I migranti altamente qualificati portano diversi talenti e competenze, mentre quelli poco qualificati occupano mansioni più semplici, permettendo ai nativi di avanzare di ruolo. Si stima che l’aumento salariale sia pari al 3%. In termini puramente monetari, dare assistenza al momento del loro arrivo si tradurrebbe in un investimento per il futuro del Paese ospitante. I Paesi che scoraggiano i richiedenti asilo a cercare lavoro, non fanno altro che aumentare il loro onere fiscale netto.

La Dichiarazione universale dei diritti umani del dicembre 1948 parla di diritto alla libertà di movimento e di migrazione, dichiarando al primo comma dell’articolo 13 che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato” e al comma 2 che “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.” L’articolo successivo contempla il diritto di asilo.

Libertà di partire, diritto di restare. Libertà di migrare altrove, diritti umani in patria. Eppure nella società contemporanea si assiste a una sempre maggiore disparità nella distribuzione anche della libertà di trasferirsi in altre zone del mondo rispetto a quella di origine: tra le popolazioni ricche, nelle quali lo spostamento è per lo più una scelta ponderata e libera, e quelle povere, per cui invece partire è una costrizione dovuta alla povertà, alle guerre o alle carestie. In questo senso vengono meno entrambi i diritti, di migrare e di restare: il primo diventa una forzatura, al secondo non è possibile adempiere.

Quando è una libera scelta, migrare significa cercare un posto in cui stare meglio. In Italia assistiamo a un ritorno dell’emigrazione prevalentemente diretto verso la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la Svizzera. Secondo gli ultimi dati Ocse, il il nostro Paese è entrato nella top 10 degli stati con il più alto tasso di emigrazione: si piazza all’ottavo posto su 50 all’interno dell’area Ocse, con 172 mila emigrati solo nel 2016. Dal punto di vista anagrafico, si conferma il profilo del “giovane e istruito” che parte per cercare fortuna all’estero, a causa di un mercato del lavoro incapace di garantire prospettive di crescita professionale: lavoro inesistente o non soddisfacente o sottopagato, impossibilità di acquistare una casa, incapacità di crearsi una famiglia e così via – in questo senso anche noi siamo migranti economici, quelli che non vogliamo proprio far entrare. A ciò si aggiungono le precarie condizioni del lavoro in nero, la mancata assistenza sanitaria e la difficile tutela delle nuove forme di lavoro. Secondo quanto rilevato da Eurostat, l’Italia è penultima nell’Unione Europea sia per il livello di occupazione, con un tasso del 62,3% nel 2017, che per il gender gap. La differenza tra il tasso di impiego maschile e quello femminile sfiora il 20%.

Ma la mancanza di certezze lavorative ed economiche non è la sola ragione connessa a nuove migrazioni. Anche il cambiamento climatico e il tema ecologico infatti dovrebbero essere discusse a livello internazionale. L’Ocse ha indicato in almeno 40 milioni gli abitanti di grandi città costiere suscettibili di sommersione quasi in tutti i paesi del mondo che hanno frontiere marine. Sono cifre in crescita sia perché il mare continua a innalzarsi, sia perché i flussi migratori fanno crescere demograficamente le stesse città sulla costa. Secondo la Convenzione Onu per la lotta contro la desertificazione, inoltre, entro il 2025, fino a 2,4 miliardi di persone in tutto il mondo potrebbero vivere in aree soggette a periodi di intensa siccità, ragione che potrebbe indurre allo spostamento di almeno 700 milioni di individui da qui al 2030.

In Libertà di migrare, Telmo Pievani – scrittore e insegnante di Filosofia delle Scienze Biologiche – e Valerio Calzolaio – giornalista, scrittore e sottosegretario al ministero dell’Ambiente dal 1996 al 2001 – riflettono sulla possibilità di governare il fenomeno migratorio, “Un processo cosí radicato nella storia e nella geografia dell’evoluzione umana soltanto con lungimiranza e con il senso alto di una politica intesa come lo stare insieme in vista di una attività comune e di un futuro aperto. “Solo una politica così eticamente e razionalmente motivata,” quindi, “potrà contrastare il più possibile le migrazioni forzate, riconoscere appieno l’esistenza dei rifugiati climatici, favorire la libertà di migrare insieme al diritto di restare nella terra in cui si è nati.”

Innalzare muri, chiudere porti e rimpatriare forzatamente non sono soluzioni eque e risolutive.

Se c’è un diritto che va rivendicato è quello di poter vivere e sopravvivere con dignità nel luogo in cui si è nati o in cui si è scelto di crescere, a prescindere dalla propria religione, orientamento sessuale o politico, ed etnia. Gli organismi internazionali e nazionali dovrebbero agire per aumentare la nostra libertà di agire, riducendo i vincoli esterni, al fine di prevenire e impedire ogni migrazione forzata, comprese quelle dovute ai cambiamenti climatici antropici globali. Soprattutto per promuovere – e non solo garantire – una collettiva e responsabile libertà di migrare, affinché ciascuno appartenga a ecosistemi e comunità che non si neghino a vicenda. Far diventare, cioè, l’essere migranti un’opzione possibile, se non auspicabile, di vita.