In Italia, dipingersi la faccia di nero per imitare o interpretare persone nere è una pratica che esiste da sempre. Spesso, e soprattutto, lo si fa in televisione: da Aldo “mascherato” da immigrato afrodiscendente ne Il Ricco, il povero e il maggiordomo, film uscito nel 2014, alle più recenti “maschere nere” presentate a Tale e Quale Show, in cui cantanti bianchi sono diventati le caricature, più che le imitazioni, dei più famosi artisti afroamericani. In ognuna di queste occasioni, la figura nera finisce per diventare inevitabilmente grottesca e ridicola. In passato ci sono stati episodi simili: si pensi a Totò mascherato da ambasciatore di un Paese fittizio, il Catonga, che oltre a dipingersi di nero – con tanto di anello al naso – imitava la voce di quella che si pensava fosse la dizione dei neri che parlano italiano, con molte “b” e “d” al posto di “p” e “t”. O ancora, si pensi allo sketch “Angeli Negri” (1958) di Ugo Tognazzi e Gianni Agus: di nuovo, blackface con dizione da “selvaggio” e la figura di una maschera nera per nulla brillante, sottomessa e ingenua. Quest’ultima figura ricorda un altro attore, questa volta nero sul serio, che era stato incluso nel film Grand Hotel Excelsior (1982) di Castellano e Pipolo. In questo film, il personaggio nero in questione di nome Mocambo (Andrew Omokaro) fa parte del personale dell’hotel e come al solito parla italiano con la tipica dizione stereotipata. Il risultato, di nuovo, è quello di una persona nera ridicolizzata.

Oggi, la stessa pratica può assumere anche significati differenti. Lo scorso anno, il pizzaiolo Gino Sorbillo, per fare “lotta antirazzista” contro gli insulti rivolti al giocatore della squadra di calcio del Napoli Kalidou Koulibaly durante il match Inter-Napoli, ha deciso di dipingersi il volto di nero in forma di protesta. Si è fatto fotografare con il volto dipinto e un foglio con scritto “Siamo tutti Koulibaly, abbasso il razzismo”. Il 4 novembre, poi La Repubblica ha pubblicato una notizia descrivendola come “iniziativa esemplare”. Tale iniziativa si riferisce a una scelta che l’Aurora Desio Calcio, società calcistica brianzola, ha deciso di prendere a seguito di insulti razzisti rivolti a un giovanissimo giocatore. Per contrastare il razzismo manifestato dalla madre di un giocatore della squadra avversaria – la Sovicese – che ha insultato il giocatore dell’Aurora, la società ha deciso di far scendere in campo i propri giocatori con delle strisce nere dipinte sul volto. Tuttavia, nonostante aver agito in buona fede e nonostante il fatto che la maglietta indossata, con la scritta “L’unica razza che conosco è quella umana”, fosse un chiaro messaggio contro le discriminazioni, emulare la pelle del giocatore vittima degli insulti razzisti non era necessario.

Sembra quindi che nessuno finora abbia messo in discussione una pratica tanto controversa e paradossale: da un lato abbiamo quella che ancora viene vista come parodia, satira o semplice imitazione, dall’altra abbiamo una blackface goffamente spogliata del suo intrinseco valore discriminatorio e trasformata in lotta antirazzista. Tuttavia, il punto è che chi ha deciso che questa pratica possa essere utilizzata a proprio piacimento e a seconda dei casi – ora parodia, ora antirazzismo – non sono le persone nere che ancora oggi subiscono discriminazioni simili sulla propria pelle, ma chi queste stesse discriminazioni non le ha mai subite.

Fingersi neri per un giorno, per una festa in maschera o per un talent show risulta essere una presa in giro nei confronti di chi è nero 24 ore su 24, con tutto ciò che ne deriva: da aggressioni verbali o fisiche gravi, a micro-aggressioni giornaliere, luoghi comuni, stereotipi o commenti fuori luogo sulla propria pelle o sulla propria provenienza. È come se essere neri diventasse automaticamente cool, un vezzo di moda, o uno scherzo – almeno per chi può fingere di essere nero per sfizio, per poi lavare via quel colore che, nella realtà, può essere un fattore problematico per la società in cui si vive. In Italia si cerca sempre una via di fuga per tentare di non affrontare un problema, in questo caso legato alla rappresentazione dei neri nei media che influenza l’opinione pubblica tutta.

Anche se oggi la situazione è molto diversa negli Stati Uniti, per lungo tempo sono stati un esempio lampante di queste discriminazioni, e anzi, sono stati i primi a crearle, dato il grande numero di persone di origini africane trapiantate lì a causa dello schiavismo. I cosiddetti Minstrel Show erano spettacoli in cui gli attori statunitensi bianchi si mascheravano da neri per fare sketch profondamente razzisti. Pelle dipinta di nero con labbra rosse e messe in rilievo per rendere grotteschi i tratti somatici degli afroamericani. Questi spettacoli nacquero dopo la guerra civile statunitense e mentre i cittadini americani bianchi ridevano di fronte a questi spettacoli, gli afroamericani venivano linciati. Diversi stati degli Stati Uniti emanarono, tra il 1830 e il 1865, leggi razziste e liberticide che mantennero la segregazione razziale. Tali leggi presero il nome di “Jim Crow Laws”: Jim Crow era un personaggio caricaturale interpretato da un attore bianco, Thomas Rice, che negli anni Trenta dell’Ottocento si dipinse la faccia di nero imitando gli afroamericani con un accento stereotipato. L’attrazione verso i Minstrel Show terminò solamente con il Movimento per i Diritti Civili degli afroamericani, con una loro forte presa di coscienza nel voler porre fine a tutte le ingiustizie e discriminazioni subite.

L’Italia ha una storia differente, ma questa tendenza a voler autoassolversi da tutti i mali solo perché nel mondo c’è stato un Paese che “è stato peggio di noi” non porta a risolvere un problema. Anzi, bisognerebbe parlare di più razzismi, a partire da quello nei confronti degli ebrei, a quello nei confronti degli islamici, fino a quello nei confronti di popolazioni più povere. Il razzismo si manifesta per tutte queste categorie in primis come una ridicolizzazione e un riferimento a una figura stereotipata pregna di pregiudizi. Le vignette dell’epoca coloniale fascista di Enrico De Seta sono un esempio lampante di come venivano viste le persone nere dai coloni italiani: uomini da distruggere, o donne da comprare come schiave e stuprare, entrambi raffigurati in modo caricaturale.

Tuttavia, negli Stati Uniti, benché il razzismo istituzionale ed efferato continui a esistere c’è ormai una sensibilità diversa – raggiunta e costruita anche grazie a una ricca letteratura afroamericana che ha creato le basi per un’analisi approfondita dei vari livelli di razzismo e che ha portato a una forte presa di coscienza del fatto che anche le azioni apparentemente più superficiali possono nascondere pesanti discriminazioni. Queste riflessioni si sono sviluppate in seno alla comunità nera che nei secoli si è formata e strutturata negli States, unita prima dalla lotta contro la schiavitù e lo sfruttamento e poi contro le discriminazioni. In Italia, al contrario, non si può ancora parlare di comunità perché l’immigrazione in questo Paese ha avuto una storia molto diversa da quella americana; e per lo stesso motivo anche la letteratura nera contemporanea, che si focalizza su questi temi, in Italia ha mosso i suoi primi passi solo recentemente. Da una parte manca quindi la sensibilità da parte di chi dovrebbe porsi in una condizione di ascolto e apertura nei confronti dell’altro, dall’altra manca anche una compatezza socio-culturale che permetta alle persone di origini africane di farsi ascoltare e di ottenere un’autorità nel discorso pubblico, che di base è ancora governato da forti pregiudizi e stereotipi. E questo è uno dei tanti motivi per cui non solo la blackface continua a essere vista come una pratica innocua, ma nel paradosso diventa involontariamente anche una lotta contro il razzismo. L’antirazzista, anche se in buona fede, finisce così per appropriarsi inconsapevolmente di una narrativa di retaggio razzista per contrastare il razzismo. Questa manifestazione, però, finisce per perpetuare uno stereotipo che, di fatto, non annulla in alcun modo il razzismo, anzi, per certi versi lo esalta, riprendendone il linguaggio. Spesso si dice che “conta l’intenzione”, eppure a volte a contare è il risultato.

Ci si dovrebbe chiedere a quanti italiani farebbe piacere se ad esempio in Germania, per esprimere solidarietà nei confronti di qualche giocatore di calcio italiano che ha subito discriminazione, qualcuno si travestisse con lupara e coppola e si mettesse a mangiare un piatto di spaghetti. Si tratterebbe anche in questo caso di uno stereotipo grottesco e inutile, che di fatto non annulla goliardicamente alcun tipo di immagine offensiva. O ancora, non è mai successo che per esprimere solidarietà nei confronti di chi subisce discriminazioni omofobe, ci siano state proteste in cui le persone eterosessuali si sono mascherate da gay o da lesbica. Sarebbe, di nuovo, offensivo poiché non sarebbe altro che la perpetuazione di uno stereotipo che, tra l’altro, si cerca in tutti i modi di distruggere.

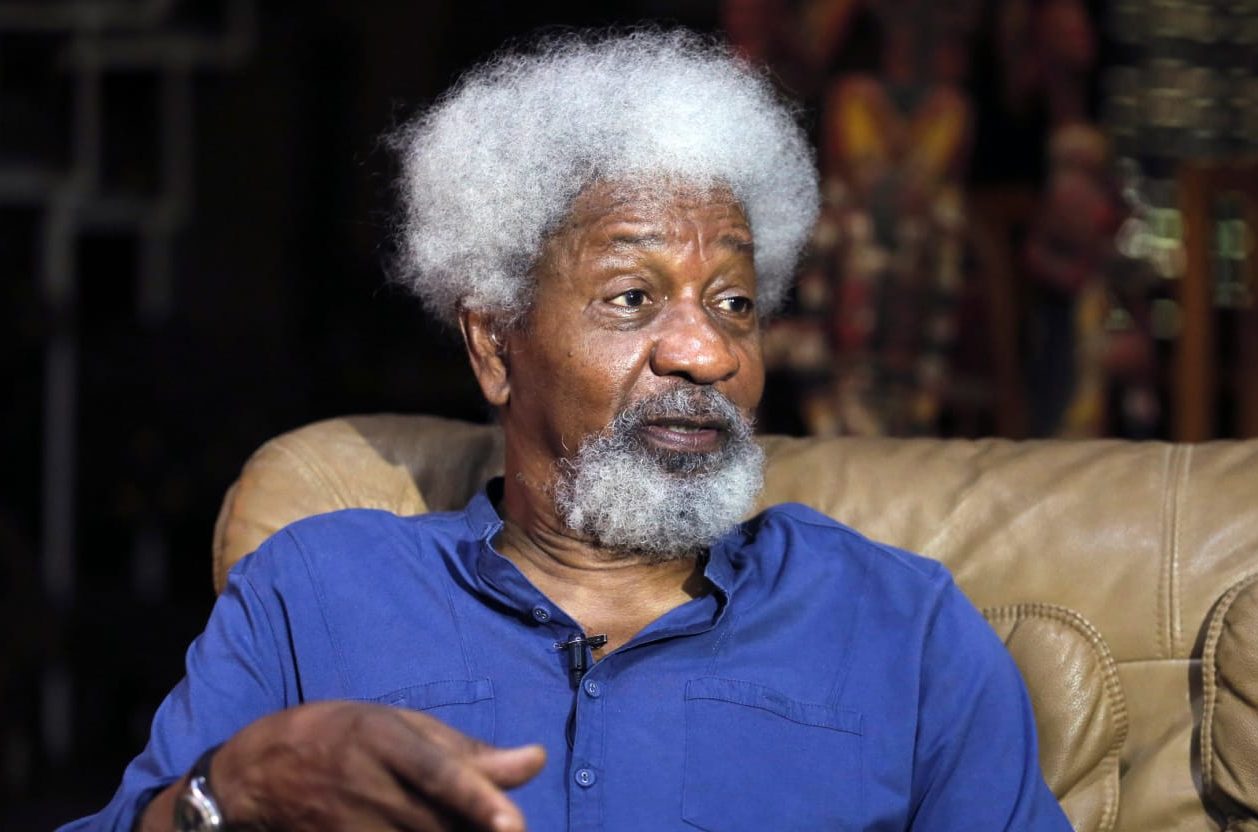

Ecco che quell’antirazzismo crolla rovinosamente sulla sua mancanza di riflessione profonda e conoscenza. Finendo per trasformarsi in una specie di sindrome da supereroe. E questo accade anche a causa della scuola e delle istituzioni che non danno quasi mai gli strumenti culturali per affrontare queste tematiche. Quanti intellettuali appartenenti a Paesi africani o afrodiscendenti, ad esempio, vi ricordate di aver sentito nominare nelle lezioni delle scuole superiori? Nessuno. Eppure sono esistiti ed esistono. Per citarne due tra i tanti basta pensare a Wole Soyinka, scrittore e drammaturgo nigeriano vincitore del Nobel per la Letteratura nel 1986, o alla scrittrice nigeriana femminista Chimamanda Ngozi Adichie. A questo proposito, Frantz Fanon, filosofo e saggista francese di origini martinicane, nel suo libro Pelle Nera, Maschere Bianche tratta proprio di queste dinamiche, in bilico tra colonialismo, stereotipi e discriminazioni.

In Italia, purtroppo, resta il dato di fatto che la persona nera nei media viene ancora vista e rappresentata come una macchietta, una maschera. E ciò viene tollerato da un tacito consenso, perché tanto “il vero razzismo è qualcos’altro” – e a dirlo è chi le aggressioni e gli stereotipi per il colore della pelle non li ha mai dovuti subire, e nemmeno riesce a coglierne la portata o anche solo a riconoscerli. A chi dice che “il vero razzismo è altro” bisognerebbe rispondere che il vero antirazzismo è qualcosa di ben diverso da questi goffi tentativi di contrastarlo. L’antirazzismo ha tra le sue funzioni quella di distruggere ogni stereotipo e/o discriminazione nei confronti di una minoranza. L’antirazzismo non è selettivo, non si può basare solo sulle questioni che più ci fanno comodo.

Il razzismo non è semplicemente partitico, ma trasversale e strutturale, più o meno velato e si trova su molteplici livelli che vanno decostruiti, a partire anche da un’attenta riflessione sull’origine di certi modi di dire. L’unico modo per farlo è fare un passo indietro e ascoltare chi vive quotidianamente queste esperienze, cercando di capire il punto di vista dell’altro. Il colore della pelle non è, e non sarà mai, una semplice maschera da mettere e togliere a proprio piacimento.