La mattina del 24 dicembre 1968, l’astronauta William Anders scattò la prima foto della Terra vista dallo spazio. L’immagine venne mostrata al mondo in diretta televisiva ed ebbe un impatto profondo su tutta l’umanità, diventando rapidamente il simbolo dei primi movimenti ambientalisti. Oggi, a 50 anni di distanza, basta andare su Google per vedere il nostro pianeta ritratto da tutte le prospettive possibili. Farlo, ogni tanto, è un buon deterrente contro il terrapiattismo, ma anche un modo utile per ricordarci che la Terra è così blu perché un miliardo e mezzo di chilometri cubi di acqua ricoprono la sua superficie.

Lo sappiamo fin dalle scuole elementari, ma tendiamo a non darci troppo peso. È vero, gli oceani ricoprono il 70% del pianeta, ma passando la vita sopra il livello del mare è difficile credere che qualunque cosa accada sott’acqua possa essere rilevante per noi terrestri. Così si pensa spesso che il mare sia rilassante, affascinante, magari misterioso, ma mai che sia importante anche per chi non ha le branchie e magari vive in montagna e non mangia pesce.

L’oceano è l’ecosistema più grande del pianeta, nonché il nostro più fedele alleato contro il cambiamento climatico. È la fonte di metà dell’ossigeno che respiriamo e assorbe il 30% dell’anidride carbonica che produciamo. Corregge molti errori che l’umanità si ostina a commettere e per quanto ci piaccia ignorarlo ne siamo totalmente dipendenti. Abbiamo già visto gli effetti generati sulla Terra dall’aumento della temperatura media di un grado rispetto all’epoca pre-industriale: scioglimento dei ghiacciai, erosione delle coste, siccità, terremoti, cicloni tropicali. Tutti fenomeni ben visibili, che non riescono comunque a mettere a tacere gli imbarazzanti scetticismi sull’esistenza del cambiamento climatico.

Come l’aria, anche l’acqua si sta riscaldando e in fretta, perché gli oceani hanno assorbito il 90% del calore causato dai combustibili fossili. Secondo una ricerca dell’Università di Oxford, il calore complessivo assorbito dai mari negli ultimi 150 anni è stato pari a circa mille volte l’utilizzo di energia dell’intera popolazione globale in un anno. Basandosi su questi dati, il Guardian ha calcolato che è come se, nel corso di questo periodo, ogni secondo avessimo lanciato in mare 1,5 bombe atomiche, e guardando solo agli ultimi anni, in cui le emissioni sono aumentate vertiginosamente, la quantità di energia arriva a 3 fino a 6 ordigni nucleari. Il 2018, poi, è stato l’anno che ha registrato la temperatura oceanica più alta di sempre. Come hanno spiegato gli oltre 90 scienziati dell’Intergovernmental panel for climate change, basterebbe appena mezzo grado in più sui nostri termostati e, tra gli altri disastri ambientali, dovremmo dire definitivamente addio alle barriere coralline. Questa non è una brutta notizia soltanto per gli amanti dello snorkeling e della pesca subacquea. Le barriere coralline sono le foreste dell’oceano: occupano appena l’1% del fondale subacqueo, ma garantiscono cibo e riparo al 25% di tutti gli organismi marini. Una quantità esorbitante in un mondo dove il pesce garantisce la sopravvivenza a tre miliardi di persone.

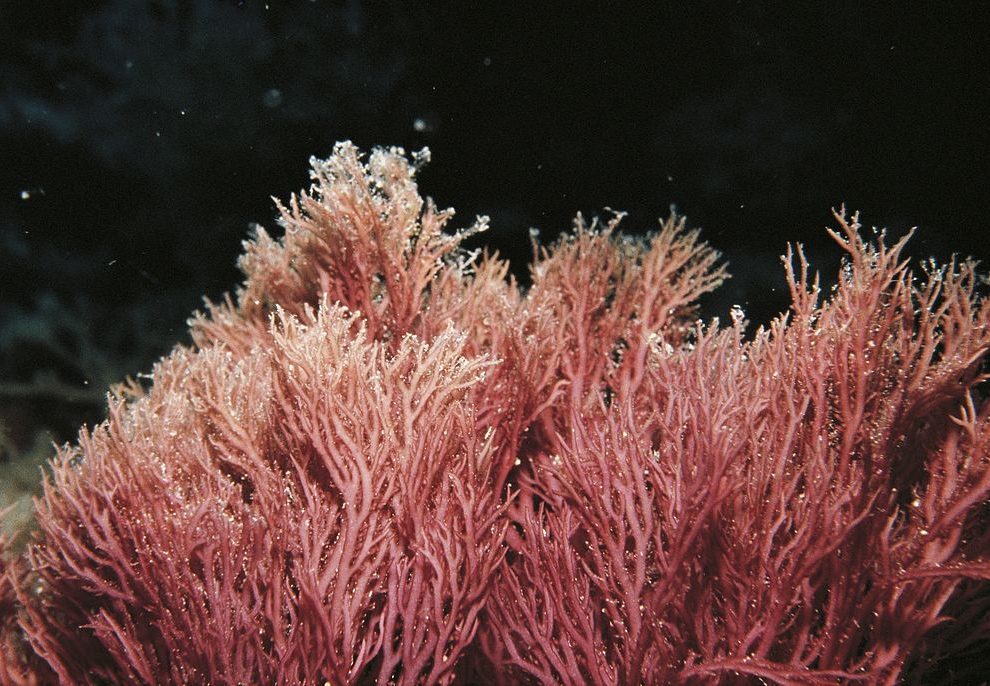

Sfortunatamente pochi reef sono ancora incontaminati. A causa dell’inquinamento, della pesca incontrollata e del riscaldamento globale in soli 30 anni abbiamo perso circa il 50% dei coralli, animali marini complessi che abitano gli oceani da oltre 500 milioni di anni. Il documentario Chasing Coral spiega in modo esaustivo e coinvolgente – sì, ho scoperto che si può entrare in empatia anche con un corallo – uno dei fenomeni più pericolosi che li colpisce, il bleaching. Quando la temperatura dell’acqua aumenta, i coralli reagiscono espellendo le micro-alghe che hanno all’interno, responsabili del loro colore e della loro alimentazione. Oltre a sbiancarsi, perdono anche la principale fonte di cibo – i prodotti di scarto della fotosintesi, di cui le alghe sono responsabili. Se la temperatura non torna alla normalità, in poche settimane i coralli muoiono di fame. È quello che è successo tra il 2016 e il 2017 a oltre mille chilometri di Grande Barriera corallina australiana, rifugio della più grande comunità di esseri viventi del pianeta. Secondo uno studio pubblicato su Nature a inizio aprile, dopo questo grave episodio la capacità della barriera di sviluppare nuovi coralli è diminuita dell’89%. Significa che i coralli non si riproducono più e non riescono a rivitalizzare il loro habitat. Se la sua capacità di guarigione restasse compromessa e le temperature continuassero ad aumentare, gli scienziati hanno previsto che la barriera si sbiancherà altre quattro volte ogni dieci anni entro il 2035 e ogni anno dopo il 2044. È come se centinaia di chilometri di foresta pluviale scomparissero davanti ai nostri occhi.

I danni provocati dalla scomparsa di un ecosistema così importante sarebbero enormi e sistemici. Oltre a essere una ricca fonte di biodiversità, le barriere coralline sono protezioni naturali che difendono le coste da onde anomale, cicloni, uragani e tifoni. Più di 60 milioni di persone vivono appena un metro sopra il livello del mare e a meno di tre chilometri dalle barriere. Se le mareggiate arrivassero sul litorale senza il freno dei coralli ne provocherebbero la distruzione, mettendo a rischio la vita di quelle comunità. La scomparsa delle barriere avrebbe anche gravi ripercussioni economiche: secondo i calcoli il mercato turistico dei reef vale globalmente 36 miliardi di dollari l’anno.

Mentre i Paesi delle Nazioni Unite stanno negoziando un accordo per la protezione degli oceani, Greenpeace ha pubblicato uno studio che mostra come tutelare oltre un terzo degli oceani del pianeta creando una rete di aree protette entro il 2030. Le Seychelles lo stanno già facendo. Nel 2018 il Paese ha deciso di saldare una parte del proprio debito pubblico istituendo due aree marine protette grandi come la Gran Bretagna: zone incontaminate che entro il 2022 si estenderanno per 410mila chilometri quadrati. Ma l’azione di un singolo Stato non basta. Per questo il 14 aprile scorso il presidente dell’arcipelago, Danny Faure, ha lanciato un appello in diretta da un batiscafo immerso a 120 metri di profondità nelle acque dell’Oceano Indiano per chiedere l’impegno internazionale nella salvaguardia del “cuore blu pulsante del nostro Pianeta”, ricordando che il problema degli oceani “è più grande di tutti noi, e non possiamo aspettare la prossima generazione per risolverlo”.

Esistono già diversi programmi internazionali di restauro che cercano soluzioni per ripiantare i coralli scomparsi dalle barriere coralline. Sono rimedi innovativi, ma ancora sperimentali e costosi e, soprattutto, sono solo una soluzione temporanea. Se i mari diventano sempre più caldi, più acidi e meno ossigenati, investire sforzi e risorse sulle barriere coralline è inutile perché pesci, granchi, coralli e ogni forma di vita che le abitano rischieranno di morire per altri motivi. Finché le politiche per ridurre i gas serra e limitare lo sfruttamento industriale dei mari non saranno globali, nessun palliativo salverà il pianeta dalla perdita di biodiversità e ricchezze naturali.

Nemmeno le nazioni più favorevoli agli accordi di Parigi sono riuscite a trovare i consensi e i necessari finanziamenti per la sua effettiva applicazione, e mentre la diplomazia inciampa il capitalismo predatorio continua a risucchiare risorse ambientali. Le spinte contrarie esistono, ma non sono sufficienti a un’inversione di regime. Ci sono i milioni di giovani che marciano in tutto il mondo per la Terra, c’è la comunità scientifica che promuove una maggiore consapevolezza ambientale e ci sono gli indigeni pronti a sfidare un intero sistema di profitti per difendere una piccola porzione di foresta. È grazie a loro se lo scorso dicembre la compagnia petrolifera Total si è vista vietare l’autorizzazione a sfruttare un giacimento a largo della costa dello Stato brasiliano dell’Amapá, vicino alla barriera corallina dell’Amazzonia. Un luogo incontaminato scoperto solo pochi anni fa, insieme a coralli, alghe, aragoste, stelle marine, rodoliti, spugne e 73 specie di pesci.

L’ecosistema oceanico ci è ancora in gran parte sconosciuto. Si contano oltre 250mila specie di organismi marini e ogni anno ne vengono scoperte centinaia. Specie che, a causa del riscaldamento climatico, stanno scomparendo dai propri habitat a una velocità doppia rispetto a quelle terrestri. Facciamo continue spedizioni nello spazio e non sappiamo ancora quasi nulla su cosa ci sia oltre i 600 metri di profondità nelle acque del nostro stesso pianeta. Può sembrare assurdo, ma la vera assurdità sarebbe distruggere quello che si nasconde in fondo ai nostri mari senza averlo mai nemmeno conosciuto. Se vogliamo avere il tempo di ammirarlo, prima o poi, dobbiamo almeno cercare di far sì che quando arriveremo laggiù esista ancora.