Se hai più di vent’anni, del 1968 sei abituato a sentir parlare da quando hai memoria, dal momento che genitori, professori, o chiunque sia stato a sua volta ventenne in quegli anni ne è stato protagonista, anche solo tangenzialmente. È stato un periodo della storia contemporanea che ha lasciato un segno molto profondo negli anni a seguire, e che a differenza di altri momenti iconici per il Novecento, più che per i suoi aspetti violenti e tragici, si ricorda per il portato estetico e socio-culturale che ha trascinato. Per intenderci: quell’atmosfera trasognata e libertina alla The Dreamers, un immaginario adatto a un sedicenne con la fascinazione per la Francia, i libri impolverati e qualche accenno ai valori della sinistra. Il Sessantotto, come sa bene chi lo ha vissuto e come si può intuire cercando di capirne gli aspetti meno pop, non è solo un tripudio di amore libero, capelloni e qualche sciopero studentesco a ritmo beat. In Italia in particolare, poi, questi anni sono stati centrali per quello che viene definito dagli storici il “secondo biennio rosso” e tutto ciò che ne consegue, ossia una serie di conquiste politiche, sociali e culturali che hanno determinato il passaggio da un’epoca a un’altra, e che hanno anticipato uno dei momenti più bui della storia recente: gli anni di piombo. Se quando parliamo di Sessantotto pensiamo alle aule universitarie occupate, al testo di una canzone di Guccini e al fermento di ragazzi che prendevano per la prima volta una posizione di vera e propria opposizione rispetto alla generazione che li aveva preceduti, non dobbiamo dimenticarci che questo più che un anno è stato un biennio di cambiamenti, infatti il 1969 è stato l’anno in cui si sono concentrate tutte quelle proteste che comunemente raccogliamo sotto al nome di “autunno caldo”che si conclude a dicembre con la strage di Piazza Fontana, un episodio che segna uno spartiacque tra il prima e il dopo nella storia del nostro Paese. Meno popolare, meno iconico e meno accattivante per certi aspetti, se paragonato al suo predecessore, ma fondamentale per la nascita di una coscienza del lavoro e di rivendicazione di diritti molto più importanti di una semplice moda per tagli di capelli e pantaloni a zampa.

Il fatto che i giovani che oggi si dichiarano di sinistra spesso dimostrino meno interesse – rispetto ai giovani di cinquant’anni fa che invece avevano molto più contatto con gli scritti di Marx o di altri filosofi ed economisti, per esempio – per tutto ciò che riguardi la struttura sociale in cui siamo inevitabilmente inseriti, ossia l’economia e il lavoro, è una delle conseguenze più tangibili del cambio di rotta di partiti, comprese le realtà extraparlamentari, che un tempo invece si occupavano in primo luogo proprio di questo. Non che tutto ciò che riguarda le lotte civili sia secondario, ma è davvero peculiare che oggi il discorso politico sia spesso privo di una reale coscienza di classe – in un momento storico in cui il concetto stesso di classe è sempre più fluido e mutevole – che invece cinquant’anni fa, negli anni dell’autunno caldo e delle rivolte sindacali e operaie, si esprimeva al massimo proprio al fianco di quei giovani che stavano rivoltando la società con le loro rivendicazioni. Il fatto che in Italia sia nata questa cooperazione tra studenti e operai, infatti, è un dato quasi unico per le proteste di quegli anni se paragonate a quelle francesi o americane, per esempio; così come si tratta di un caso isolato tutto ciò che ne è conseguito, specialmente per quanto riguarda le conquiste sull’orario di lavoro e la nascita dello “Statuto dei Lavoratori”. In sostanza, il 1969 è stato l’anno in cui tutto ciò che si era accumulato negli anni Sessanta, e in particolare nel 1968 con la sua esplosione di manifestazioni e rivolte, ha avuto modo di mettersi in pratica: studenti e operai, uniti da obiettivi comuni. Ma soprattutto, l’idea per cui potessero esistere soggetti collettivi, intesi come un’unica entità che se ben amalgamata e coesa poteva diventare un problema per chi fino a quel momento si era approfittato della debolezza del singolo. Un modo di pensare che cambiò drasticamente anche il modo di intendere il proprio spazio all’interno di un luogo come la fabbrica, o come l’università, luoghi confinati fino a quel momento che si riversano invece nella realtà di tutti, anche di chi ne stava al di fuori.

L’Italia degli anni Sessanta era il Paese del boom economico, della prosperità, del consumismo di stampo americano, degli elettrodomestici, delle automobili, della comodità del benessere. Un benessere che nel secondo dopoguerra era senza dubbio mancato, e che affondava le sue radici proprio su questo senso di desiderio e di sovrabbondanza che animava le famiglie pronte a investire tutto ciò che avevano in case accoglienti e arricchite da piccoli ma fondamentali lussi. Detta così, sembra il racconto fiabesco di un Paese di Bengodi in cui sono arrivati i manifestanti cattivi a rovinare la festa. La verità è che, come sempre, tutto ha un prezzo, e il consumismo nella quale l’italiano medio affondava le mani, lo stesso fenomeno che già con estrema lungimiranza Pasolini individuava e condannava come responsabile di un inevitabile appiattimento culturale, si teneva in piedi grazie allo sfruttamento degli uomini e delle donne che sottostavano a ritmi di lavoro disumani in condizioni tanto rischiose da rendere gli infortuni e le morti bianche una consuetudine. Non solo: se da un lato il Sud dell’Italia rimaneva in uno stato stagnante di arretratezza che tutt’oggi lo contraddistingue – una condizione contro la quale braccianti e contadini si imposero durante gli scioperi dell’autunno caldo – dall’altro svolgeva la funzione di scorta di manodopera a basso costo. Un fenomeno che spaccava ulteriormente un Paese già unito in modo precario, rendendo sempre più ampio il divario tra “padroni” e proletariato, tra Nord e Sud, tra chi poteva godere degli effetti miracolosi del boom e chi invece doveva farne solo da rotella nell’ingranaggio: in un’indagine condotta tra il 1951 e il 1953 da alcuni deputati socialdemocratici (Saragat, Vigorelli e Tremelloni), per esempio, emergeva che un quarto delle famiglie italiane viveva in stato di povertà, tra questa il 5,8% era al Nord, mentre il 50,2% nel Mezzogiorno.

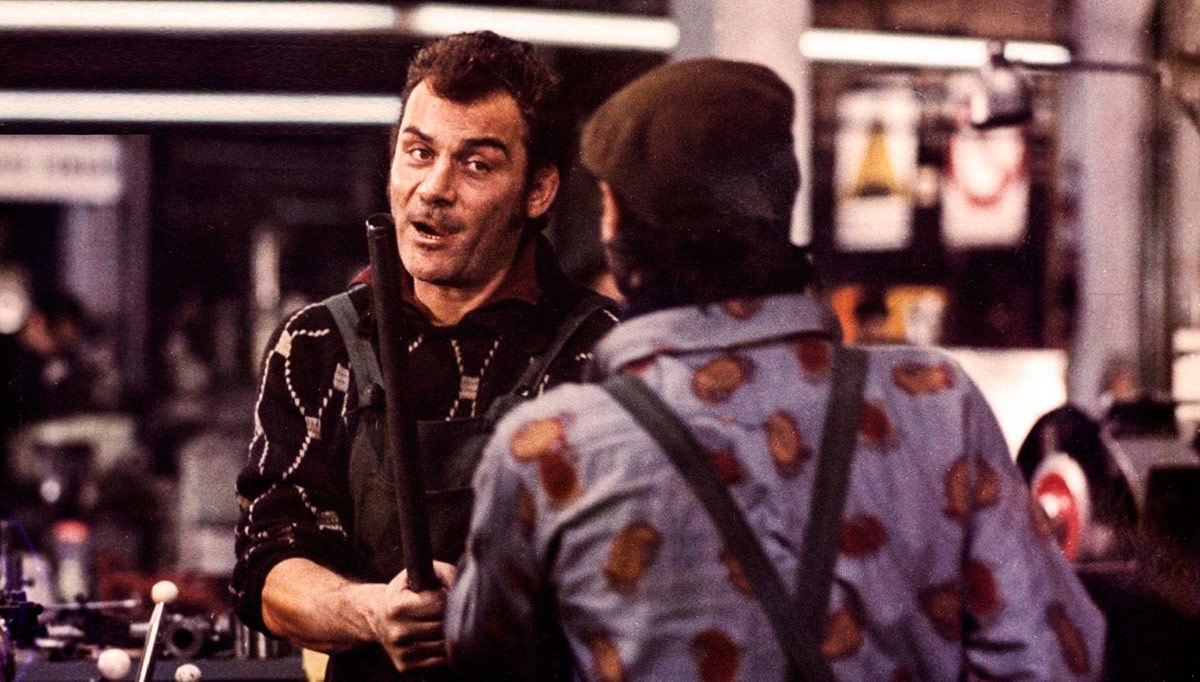

C’è un film di Ettore Scola del 1973 – prodotto dalla Unitelefilm, la casa cinematografica del Pci – che non uscì mai al cinema a causa dei suoi contenuti ritenuti troppo estremisti, e che al massimo circolò nelle varie feste de L’Unità: Trevico-Torino – Viaggio nel Fiat-Nam è una pellicola che racconta in modo esaustivo cosa significasse essere un giovane proletario nell’Italia di quegli anni. Oggi, parlare di diritti sul lavoro, di coscienza di classe e di lotte sindacali dal caldo di una posizione privilegiata come potrebbe essere la mia o quella di chiunque non si sia mai trovato in una condizione del genere può sembrare ipocrita, noioso, obsoleto. Ma guardando film del genere – come anche La classe operaia va in paradiso di Elio Petri – ci si rende conto da vicino perché sia così fondamentale tenersi stretti i diritti relativi alla nostra posizione sociale nel mondo del lavoro. L’autunno caldo, come spiega Bruno Trentin, storico sindacalista e partigiano italiano, è stato il momento in cui ha avuto luogo una ribellione di massa contro il sistema abbrutente del lavoro come era inteso fino a quel momento, una rivolta contro il dispotismo padronale che determinava l’esistenza di intere famiglie italiane, uomini e donne che si trovavano a vivere in funzione dei ritmi lavorativi da macchine.

Fortunato, il protagonista del film di Ettore Scola, è un ragazzo molto giovane che viene, come il regista, da un paese sperduto in provincia di Avellino, e che arriva a Torino con la speranza di essere assunto alla Fiat, così come tanti altri che scappavano dallo sconfortante panorama lavorativo del Meridione. Scola descrive la permanenza in città del protagonista attraverso una sorta di docufilm struggente e ironico in cui coinvolge veri operai, meridionali e non, che raccontano ad esempio il dramma degli alloggi o il conforto del ritrovarsi tra i propri corregionali la domenica a Porta Palazzo. Fortunato scopre cosa significa vivere in un grande centro urbano, in cui pulsano sia il progresso che l’esclusione e l’alienazione. Vive da operaio in questo limbo in cui la vita è sospesa tra ore di lavoro massacranti, abitazioni umilianti “persino per i topi” e la scuola serale per alimentare una lieve speranza di salto di carriera, il tutto in un luogo a cui non si appartiene e che non fa altro che prendere tutto da te per poi restituirti ben poco, sottoforma di soluzioni anestetiche come il consumismo prima e l’incontro con la borghesia poi. Davanti alla fabbrica, Fortunato incontra Vicky, una ricca torinese inglese per metà, che ha lasciato la famiglia per dedicarsi all’università e alla lotta di classe: un esempio narrativo molto chiaro di ciò che succedeva negli anni in cui queste due classi si ritrovavano sullo stesso campo di battaglia, ma anche un ritratto triste e inevitabile dell’incompatibilità alla base di questo rapporto e della frustrante sconfitta di un ragazzo che non aveva alternativa a quella vita miserabile fatta di lamiere e frastuoni e dunque lottare era l’unica opzione possibile. La vita di Fortunato, che è un personaggio di finzione ma è anche il simbolo di tantissimi uomini e donne migrati al Nord per far sì che il miracolo economico avesse luogo grazie al loro sudore e alla loro fatica, è la sintesi di tutto ciò che c’era di sbagliato in quell’idea di società squilibrata e senza scrupoli. Chi prima, dopo e durante l’autunno caldo insorgeva, anche con violenza, lo faceva proprio per porre fine a questo modo di intendere la vita di chi stava ai piani bassi e doveva sacrificare tutto per ottenere le briciole.

Con le proteste di quei mesi autunnali del 1969 i sindacati, gli operai e le operaie, gli studenti e tutti i manifestanti uniti nella lotta – come nel famoso sciopero dell’officina 32 di Mirafiori – chiedevano l’aumento del salario, la riduzione delle ore di lavoro settimanali, l’ampliamento dei diritti sindacali, la parità normativa tra operai e impiegati, o per dirla in modo più semplice, la dignità. Il contratto dei metalmeccanici segnava l’inizio di una serie di conquiste che negli anni successivi divennero una realtà per molti altri settori lavorativi, e lo “Statuto dei lavoratori” del 20 maggio 1970 sanciva diritti e doveri sia per i dipendenti che per i datori di lavoro, contenendo al suo interno principi fondamentali, che ancora possiamo vantare in Italia in termini di giuslavorismo per la tutela degli uomini e delle donne italiane, ma che sempre più spesso rischiano di essere messi in discussione, tornando a situazioni lavorative vicine al più becero sfruttamento, come avviene ad esempio in tutti i casi di capolarato che coinvolgono extracomunitari trattati come moderni schiavi. Il fatto che di quegli anni ci sia rimasto tanto, sia in termini culturali – dalle cose più frivole al grande cinema – che in termini sociali, significa che è si è trattato di un momento fondamentale per molti aspetti, sebbene ciò che è venuto dopo, con gli anni di piombo, abbia in larga parte sporcato il valore nobile e condivisibile di quelle proteste, motivo per cui se ne ricorda spesso troppo poco o troppo male, o si preferisce associarlo solo ai capelloni di Woodstock o agli studenti che si facevano le canne nelle università occupate.

Dopo la strage di Piazza Fontana, infatti, ciò che la destra fascista ha messo in atto con la strategia della tensione ha fatto sì che quel tipo di lotta venisse associato solo a violenza e paura, legittimando una politica repressiva e anticomunista. Il problema è che non sempre abbiamo la capacità di dare il giusto peso alle cose che diamo ormai per scontate, come appunto i diritti sul lavoro. Il 1969 e le sue lotte, l’autunno caldo e le contestazioni sono un pezzo della nostra storia nazionale che ci ricorda che la dignità dell’uomo viene prima di tutto, e che non possiamo liquidare come un semplice sfogo di violenza giovanile né come “capriccio” di lavoratori che volevano prendersi una “fetta di torta” del boom economico, come sostengono alcune interpretazioni. Perché un benessere che accontenta pochi e sfrutta molti non serve a nessuno, e questo valeva sia cinquant’anni fa che oggi. Noi nati a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio non abbiamo occupato le università e non abbiamo fatto le assemblee con gli operai, ma ciò non significa che non dobbiamo avere coscienza di quali siano i nostri diritti.