Nel 1978 la politica italiana è divisa tra Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Destra nazionale e Partito Comunista, quest’ultimo visto come una sorta di opposizione esterna. Enrico Berlinguer vuole ammorbidire la linea dura e le strade ribollono di manifestazioni, contestazioni e violenza. Le Brigate Rosse sono quasi un migliaio di fanatici, indottrinati tra fabbriche e università, equipaggiati e aiutati dai servizi segreti dell’est. Sono spinti da un’ideologia marxista-leninista che promulga la lotta armata per la conquista della dittatura del popolo. Uccidono o gambizzano decine di carabinieri, poliziotti, magistrati, avvocati. Ammazzano anche Guido Rossa (nel ’79), un operaio colpevole di aver denunciato la loro infiltrazione all’interno di una fabbrica.

Roma, 16 marzo. Rita Algranati ha vent’anni, è bionda e bella. Alle 9:02 di mattina, all’incrocio di via Stresa con via Fani, alza un mazzo di fiori per segnalare che sta arrivando il convoglio di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. È composto dalla sua Fiat 130, su cui viaggia coi carabinieri Domenico Ricci e Oreste Leonardi, e da un’Alfetta con a bordo la scorta, i tre poliziotti Raffaele Jozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. L’incrocio viene sbarrato dalla Fiat 128 guidata dal brigatista Mario Moretti. In fondo alla strada Barbara Balzerani esce da una Fiat blu vestita da poliziotta: ha con sé una paletta con cui fermare eventuale traffico in arrivo. In via Fani, da dietro le piante del bar Olivetti sbucano quattro uomini vestiti da avieri. Sono i brigatisti Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisioli. Aprono il fuoco con mitragliatrici e pistole. Morucci e Fiore usano colpi singoli e mirati sulla Fiat 130, attenti a non uccidere Moro. Gallinari e Bonisioli invece sparano a raffica. Quando i mitragliatori si inceppano, passano alle pistole. La scorta non si aspettava un agguato, tanto da aver riposto le armi lunghe nel bagagliaio e la pistola sotto il sedile; solo il Carabiniere Iozzino (25 anni) riesce a uscire dal veicolo e a sparare due colpi, prima di essere massacrato come gli altri. Moretti scende dalla Fiat 128 e aiutato da Fiore e Gallinari preleva Moro, mentre una Fiat 132 li raggiunge in retromarcia. Gli uomini caricano l’ostaggio e lo portano via, inseguiti da due individui a bordo di una moto Honda, lasciandosi alle spalle i corpi sanguinanti, i bossoli e il fumo.

Sono passati novanta secondi.

Alle 10.05 telefonate ai giornali di Roma, Milano, Torino e Genova rivendicano: “Questa mattina abbiamo rapito il presidente della Democrazia Cristiana ed eliminato la sua scorta, le teste di cuoio di Cossiga.”

L’Italia si ferma. A Roma Polizia, Carabinieri ed Esercito dividono la città in otto quadranti e li rastrellano, casa per casa. È la prima volta nella Storia della Repubblica italiana che reparti militari in assetto da guerra girano per le strade, e la sensazione è che stia succedendo qualcosa di molto, molto grave. Centralini e caselle postali vengono intasate dai mitomani. Al terzo giorno di controlli la Polizia arriva a un appartamento di via Gradoli, affittato a tale ingegner Borghi. Gli agenti bussano, ma nessuno risponde. Hanno avuto l’ordine di sfondare la porta, oppure di attendere l’arrivo dei proprietari, ma gli appartamenti da perquisire sono migliaia, il tempo è poco e la vicina assicura loro che lì dentro ci vivono “persone tranquille”. Così lasciano perdere e passano all’appartamento successivo.

Il funerale della scorta è il solito caravanserraglio italiano di gesti, lacrime, grida, fiori e applausi riservati ai personaggi noti e stimati. Mentre le strade vengono invase da manifestazioni, slogan, cartelli: “né con lo Stato né con le BR”, grida qualcuno, e il Papa rivolge un appello. Si susseguono aggressioni – due studenti vengono uccisi a revolverate – e risse tra Democrazia Proletaria, Lotta continua e altri. Otto giorni dopo il sequestro Cossiga diventa il coordinatore di tutte le forze di Polizia. Un altro commando delle BR spara per uccidere Giovanni Picco, consigliere regionale della DC. Il clima è quello dell’alba di una guerra civile.

Con il decimo giorno arriva anche il comunicato n.2, mentre un rapporto riservatissimo alla Procura di Roma fa i nomi dei brigatisti che hanno partecipato all’agguato, finanziato si dice col denaro del sequestro di Costa, un armatore. I giornali si lasciano andare a manifestazioni di isterismo: La Stampa chiede addirittura al presidente della Repubblica di dimettersi e di eleggere Moro alla suprema carica dello Stato.

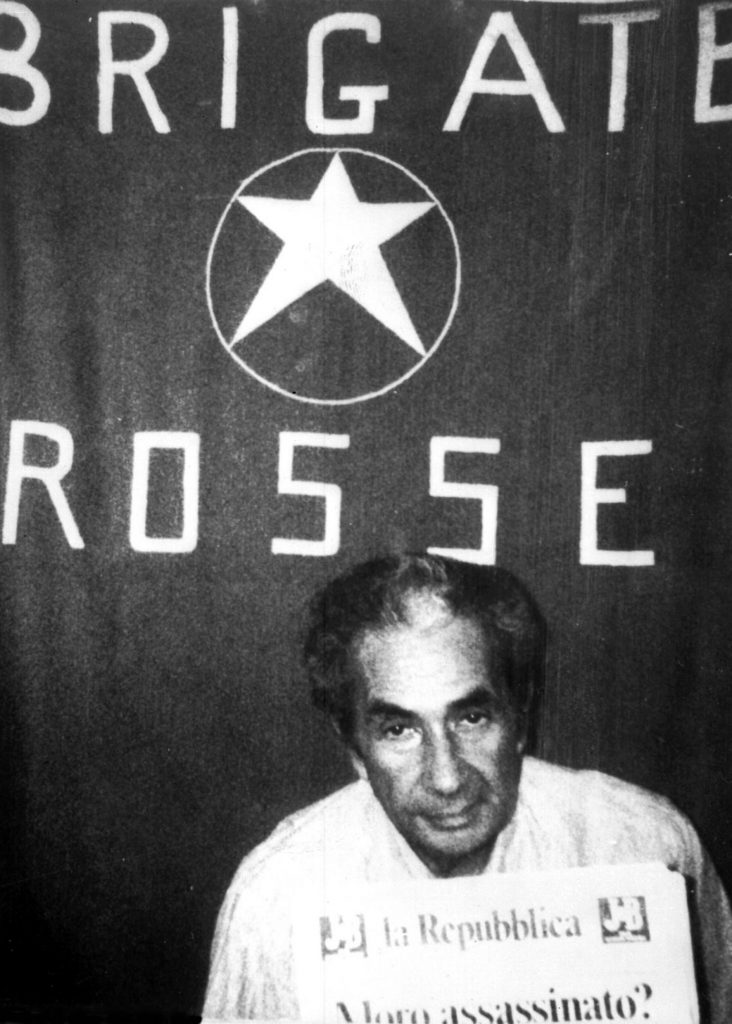

Il problema di Moro, nel frattempo, è la claustrofobia. Viene tenuto rinchiuso in uno stanzino di un metro per due, isolato da tutto. Ogni tanto i sequestratori gli consegnano qualche ritaglio di giornale, lo interrogano e gli danno carta e penna. Dalla sua prigione lui scrive a tutti: è convinto di essere ancora il presidente della Democrazia Cristiana, di avere ancora amici, parenti, figli, potere, ma i ritagli di giornale che legge non credono alle sue parole. È un essere umano che da uno sgabuzzino guarda il mondo andare avanti senza di lui. Manda suggerimenti, suppliche, richieste: quando i brigatisti li consegnano a Cossiga, questo sbianca.

Moro scrive che in quelle condizioni potrebbe finire per raccontare cose che non dovrebbe. Ad esempio del lodo Moro, un patto segreto attraverso cui l’Italia permette ai palestinesi di trasportare armi sul proprio territorio e in cambio non subisce attentati. Se venisse reso pubblico i problemi sarebbero diversi: i Palestinesi hanno compiuto la strage di Fiumicino nel ’73, insieme ad altre non accertate; inoltre l’Italia risulterebbe ufficialmente dalla parte della Palestina, quindi contro Israele, quindi contro gli USA. Cossiga contatta dunque la CIA, chiedendo che gli venga inviato un esperto: viene mandato il dottor Steven Pieczenik, psichiatra e psicanalista.

Il diciassettesimo giorno il Papa fa un secondo appello. E mentre alla famiglia di Moro arrivano valanghe di lettere e messaggi di solidarietà da parte di cittadini, colleghi, nemici e rivali, in una casa di campagna a Zappolino, in provincia di Bologna, le famiglie di Alberto Clò e Romano Prodi decidono di fare una seduta spiritica – interrogati in seguito sul motivo, risponderanno “perché pioveva”. Evocano gli spiriti di Sturzo e La Pira per sapere dov’è tenuto prigioniero Aldo Moro. Prodi, in tribunale, dichiarerà: “Su una carta geografica dispiegata sul tavolino, il piattino si fermò nella parte corrispondente alla località Gradoli [ndr. in provincia di Viterbo]”. Prodi reputa quella utilizzata una fonte attendibile e ne parla col portavoce del democristiano Benigno Zaccagnini, che a sua volta informa il capo ufficio stampa di Cossiga.

Il comunicato n.4 arriva il ventesimo giorno, con altre lettere scritte da Moro. È disperato, insiste sullo scambio prigionieri e dice a Zaccagnini che dovrebbe esserci lui, al suo posto. La moglie di Moro capisce che nessuno muoverà un dito e si rivolge ad Amnesty International. La Polizia perlustra Gradoli: non trova nulla. In Parlamento si comincia a parlare di ripristinare la pena di morte e di promulgare leggi speciali.

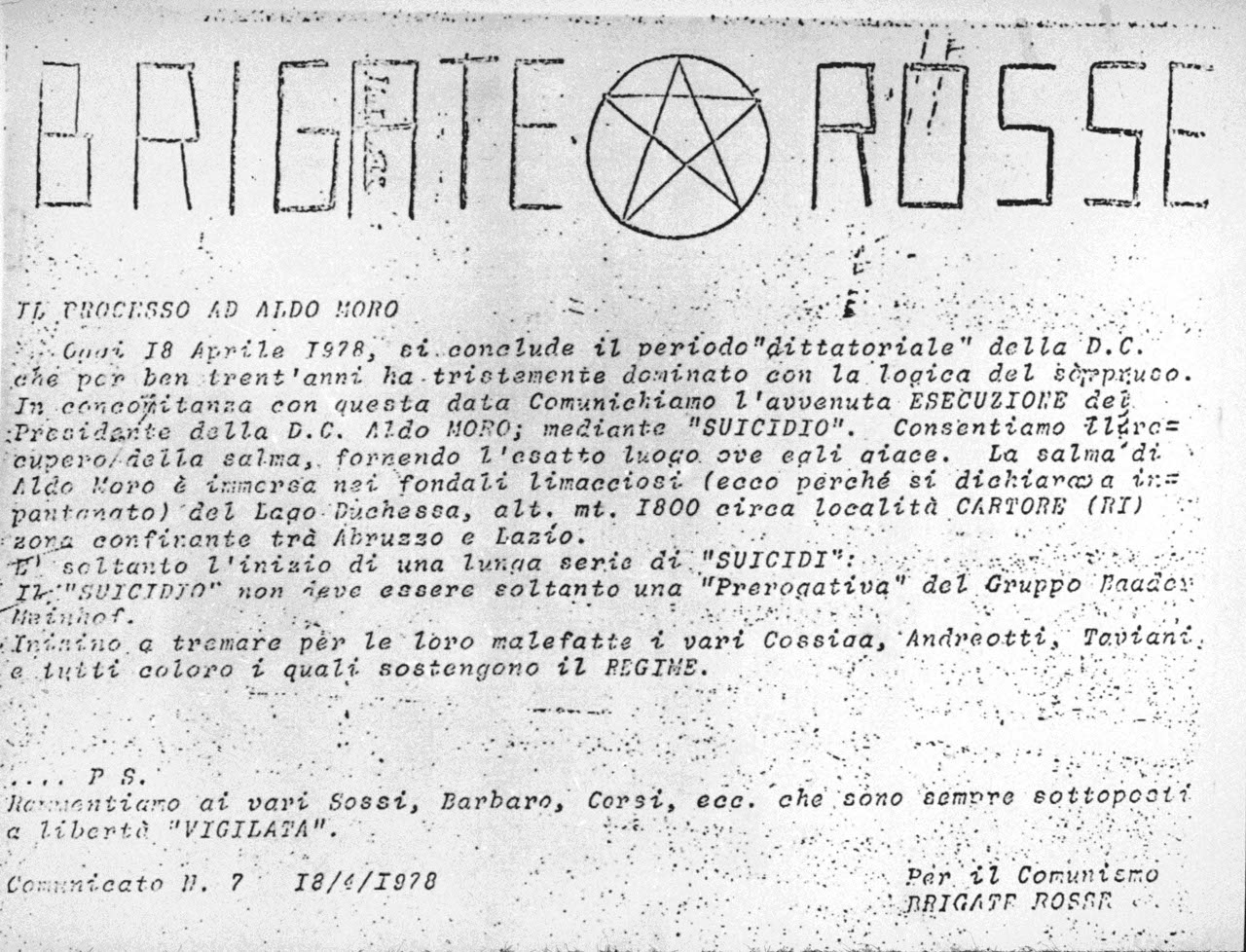

Il comunicato n.6 arriva il mese successivo: in esso si dichiara che il processo ad Aldo Moro si è concluso e che ne è stata decretata la pena di morte. È in quel momento che lo scaltro consulente della CIA fa la sua mossa. Commissiona ad Antonio Chichiarelli, falsario della Banda della Magliana, un finto comunicato n.7 in cui si riferisce che Aldo Moro è stato ucciso e seppellito sul fondo di un lago ghiacciato. Non è chiaro quale sia l’idea di Pieczenick, ma il falso è talmente grossolano, sia per i contenuti, sia per il modo in cui è stato confezionato, che non ci crede nessuno, nemmeno il figlio. Lo stesso giorno alle 9:42, da via Gradoli 96, interno 11, un idraulico telefona ai pompieri perché c’è una perdita d’acqua dall’appartamento dell’ingegner Borghi. I pompieri entrano dalla finestra, si guardano attorno e chiamano la Polizia. In casa trovano sei pistole dotate di silenziatore, un fucile a pompa, un mitragliatore KM-I, divise dell’aviazione, esplosivi, targhe e documenti falsi. È il covo di Mario Moretti, l’ideatore del sequestro. Ci sono anche le brutte copie dei primi comunicati e un libro contabile con le spese: le armi per l’agguato a Moro sono costate 18 milioni di lire. Quattro giorni dopo, con il vero comunicato n.7, arriva l’ultimatum: la Democrazia Cristiana è chiamata a comunicare, entro le ore 15 di sabato 22, se sia intenzionata allo scambio di prigionieri oppure no. Gli unici a optare per il sì sono i socialisti, secondo i quali lo Stato dovrebbe tutelare la vita dei cittadini. Papa Paolo VI scrive di propria iniziativa una lettera ai rapitori, pregandoli in ginocchio di liberare Aldo Moro “semplicemente, senza condizioni”; si accoda all’appello il Segretario generale dell’ONU, Waldheim.

Scade l’ultimatum. Zaccagnini cerca di prendere tempo: dichiara che le Brigate Rosse possono comunicare con la DC attraverso la Caritas internazionale, ma è inutile, perché il telefono viene di nuovo preso d’assalto dai mitomani che intasano le linee e creano confusione. Il quarantesimo giorno, con il comunicato n.8, le BR chiedono la liberazione di sei brigatisti, tre uomini della banda 22 ottobre, due nappisti e un delinquentello. Ma è un pretesto. Il vero scopo dei brigatisti è quello di venire riconosciuti come forza politica anziché terroristica: se lo Stato accetterà di trattare li eleverà dallo status di macellai a quello di interlocutori, dimostrando che con le armi è possibile e legittimo scavalcare la democrazia. E questo permetterebbe alle BR di catalizzare nuovi combattenti. Fin dai tempi di Teodora di Bisanzio la Storia insegna che le concessioni non sedano i rivoltosi. Anzi, li rafforzano.

Dunque, per la sopravvivenza di Aldo Moro esistono due opzioni: la liberazione da parte delle BR, oppure per mano delle forze armate; per la sopravvivenza della Repubblica, invece, non ce ne sono. Andreotti dichiara: “Abbiamo giurato di rispettare e di far rispettare le leggi. Questo è un limite che nessuno di noi ha il diritto di valicare.” Craxi, invece, lavora in fretta verso l’apertura: le BR lo vengono a sapere e, sempre via lettera, Moro lo supplica di fare presto. La famiglia sui giornali sfoga intanto tutto il proprio dolore e il risentimento che nutre nei confronti del partito, accusando i suoi membri di immobilismo – e le grida di una moglie, sui giornali, fanno un discreto effetto. Dopo una settimana la DC comincia a cedere: consegna al Governo le proposte di grazia per alcuni detenuti, di libertà provvisoria per altri, di revisione e “umanizzazione” delle carceri speciali. Berlinguer si rifiuta di trattare. Pertini dice che farlo offenderebbe la memoria di poliziotti, carabinieri e cittadini assassinati dalle BR.

Al cinquantacinquesimo giorno tutto l’Occidente è col fiato sospeso, finché alle 12:05 Morucci telefona al professor Francesco Tritto, giurista e assistente di Aldo Moro, e gli dice dove recuperare il corpo: in via Caetani, a Roma, nel retro di una R4.

Il corpo di Moro ha sei proiettili di mitragliatore Skorpion conficcati attorno al cuore e il pollice della mano sinistra perforato da un altro proiettile. Il cadavere è abbronzato, con un tono muscolare discreto per essere stato recluso per 55 giorni. Ha granelli di sabbia che provengono dal tratto di spiaggia tra Focene e Palidoro nel risvolto dei pantaloni, incollati alle suole delle scarpe, sul cappotto e sulla giacca, e ce ne sono anche nei parafanghi della R4. C’è salsedine sul colletto e sui proiettili usati per ucciderlo. Gli vengono trovate addosso anche foglie di Bosso, peli di cane e alcuni capelli rossi di donna. Incollato alle suole c’è il bitume che si usa per lavare le cisterne delle petroliere e il materiale indurente che si usa per riparare le barche. L’autopsia rileva nel sangue di Moro un elevato tasso di nicotina: si era sempre acceso qualche sigaretta per allentare la tensione, ma non era mai stato un fumatore accanito. Una spiegazione è che lo avesse fatto in un ambiente angusto, dove il fumo ristagnava. Un’altra che avesse fumato appena prima di morire. Secondo i periti Moro è stato tenuto prigioniero tra Focene e Marina di Palidoro: i brigatisti, una volta arrestati, dicono di averlo portato lì per depistaggio.

L’1 ottobre 1978, nel blitz di via Monte Nevoso a Milano, i carabinieri trovano alcune carte di Moro, le lettere e il cosiddetto “Memoriale”, ma si tratta di fotocopie – al pubblico viene consegnata una versione censurata. Nel 1987 si scriverà che Gallinari e la Braghetti avessero incenerito i 18 nastri del processo a Moro. Niente di vero. La Digos nel 1978 reperta infatti 18 cassette: otto sono vergini, altre otto contengono canzoni di Guccini, Bob Dylan, Inti Illimani. La 17esima sarebbe “registrata da ambo le parti in lingua inglese”. L’ultima non si sa che cosa contenga. Il 28 marzo 1980 i carabinieri fanno irruzione in via Fracchia, a Genova, e uccidono i quattro brigatisti che trovano all’interno dell’edificio: i testimoni vedono i militari trasportare fuori grandi sacchi neri. Ci sono più di 700 oggetti repertati; il procuratore di Genova, Antonio Squadrito, nel 1982, dirà che “abbiamo trovato un tesoro. Un arsenale di armi […] e soprattutto una trentina di cartelle scritte meticolosamente da Aldo Moro alla DC e al Paese”. Tutto quello che succede dopo, in quell’appartamento, meriterebbe una storia a parte. Ci sono sigilli rotti, pareti finte che appaiono e scompaiono, ritrovamenti postumi molto fortunati. Nel 1990 viene data al pubblico quella che dovrebbe essere la versione integrale del Memoriale – oltre dieci anni dopo. Nel 1993 il brigatista Valerio Morucci, davanti alla Commissione d’inchiesta, ritratta, dicendo che i nastri di Moro non li avevano bruciati, ma che erano stati sovrascritti con della musica. Nel 2015 spuntano fuori 17 cassette, ne manca una. “Scommetto che è la numero 13”, dice l’avvocato dei famigliari di Moro. Gero Grassi, membro della commissione d’inchiesta, nel maggio del 2017 fornisce una ricostruzione abbastanza peculiare: sostiene che CIA, KGB, servizi italiani e persino tedeschi fossero tutti d’accordo nell’eliminare Moro.

Ci sono decine di cose che non tornano prima, dopo e soprattutto durante il sequestro.

Riguardo ai momenti antecedenti, l’ex agente Adelmo Saba sosterrà che le operazioni di bonifica di via Fani non erano state fatte. Lui, quella mattina, si è trovato messo in ferie forzate da Enrico Marinelli. Un altro collega, normalmente di scorta a Moro, viene quel giorno esentato dal servizio senza motivo. Quando la questura di Roma avvisa che in via Fani c’è stato un agguato, il capo della DIGOS Domenico Spinella è già per strada. Il suo autista è Emidio Biancone: in tribunale dichiarerà di essere partito dall’ufficio subito dopo le 8:30. In via Fani vengono trovati 39 bossoli con l’innesco ricoperto da una vernice protettiva e privi di data di fabbricazione. L’incisione dice solo “G.F.L. 9M38” e secondo i periti balistici provengono da un arsenale di Gladio. Sono anche parte di una scatola di proiettili trovati anche in via Gradoli.

C’è anche la questione della moto con i due uomini a bordo. Un testimone, l’ingegner Alessandro Marini, riferirà che in strada era presente un’Honda blu con a bordo due persone che gli hanno sparato, distruggendogli il parabrezza del motorino. Forse. O forse hanno sparato in aria. Nel processo Moro 5, il figlio di un edicolante confermerà la presenza dell’Honda, mentre il poliziotto Intravato confermerà di avere visto il passeggero con il calcio di un mitra. I brigatisti, interrogati successivamente sulla presenza dei due, saranno lapidari: non erano loro uomini. Ma se non erano né brigatisti né parte della scorta, chi erano? Enrico Rossi, ispettore di polizia in pensione, sostiene fossero uomini dei servizi segreti incaricati di proteggere le BR. Nel 2009 a La Stampa arriva una lettera anonima da parte (sembra) dell’agente che era sul sellino posteriore e aveva sparato a Marini. Dice di essere sul letto di morte e di volersi pulire la coscienza, e indica il secondo uomo a bordo della Honda. Parte un’indagine, che subisce subito delle resistenze: nelle case perquisite vengono trovate due pistole, distrutte senza perizia balistica.

Rispetto alle indagini durante il sequestro, è curioso che Polizia e Carabinieri abbiano saltato la perquisizione dell’appartamento in via Gradoli ma, data la mole di lavoro a cui erano stati sottoposti, una disattenzione è almeno plausibile. Dopotutto, contando il personale a disposizione e il numero di abitazioni da controllare a Roma, si trattava di un compito spaventoso per dei tempi così serrati. La sfortuna esiste, per quanto poco cinematografica. Quello che invece resta molto interessante è la seduta spiritica dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che a tutt’oggi sostiene quella versione. La spiegazione più sensata è che avesse ottenuto un’informazione, che non potesse rivelarne la fonte e non avesse modo di farla trapelare in mezzo alla pioggia di mitomani. Ma chi era davvero la fonte? Ancora, la scelta di Cossiga di rivolgersi a Pieczenik per confezionare un falso comunicato è talmente incredibile che potrebbe essere vera. Eppure Cossiga aveva un cervello di prim’ordine, mentre Pieczenick oggi sostiene che Osama Bin Laden sia morto di malattia nel 2001, che la strage di Sandy Hook “non sia mai accaduta”, millanta di avere composto il suo primo musical a 8 anni, sostiene di parlare fluentemente cinque lingue e di essersi laureato al MIT durante il tempo libero mentre studiava medicina ad Harvard. È anche co-autore con Tom Clancy della serie di romanzi/videogiochi “Op-center”, ha 44mila followers su Twitter a cui condivide fail compilation e ha scritto un’affascinante autobiografia. Quando di recente ha dichiarato di aver falsificato il comunicato n.7 “per far uccidere Moro” è stato indagato prima dalla commissione Obama, poi dalla nostra. Quando i magistrati sono andati a trovarlo, però, ha ritrattato parzialmente quando detto nel ‘78.

Per quanto riguarda i fatti successivi all’assassinio, secondo Monsignor Fabbri, braccio destro del cappellano delle carceri, le ferite di Moro sarebbero il marchio di fabbrica di Giustino De Vuono, un killer professionista la cui vita presenta un buco temporale a cavallo tra ’78 e ’79. L’anno scorso Formiche.net ha trovato delle foto inedite di via Fani, in cui si vedrebbe proprio Giustino De Vuono davanti all’auto di Moro. Che fine ha fatto, De Vuono? Dopo una vita degna di un romanzo, scompare e muore nel 1994 nel carcere di Carinola, dal quale inviava lettere per smentire qualsiasi appartenenza al mondo brigatista. Secondo il RIS e le analisi di una foto d’epoca rinvenuta nell’archivio de Il Messaggero, in via Fani c’era anche il boss della ‘ndrangheta Antonio Nirta. È nel gruppo di curiosi sul muretto davanti al bar Olivetti. Vitantonio Raso era uno degli agenti antisabotatori giunti in via Gradoli. Racconta che Cossiga era arrivato sul posto la mattina con alcuni collaboratori del ministro dell’Interno, quando Moro era appena stato assassinato e il sangue ancora sgorgava dalle ferite. Lo dice anche il capo del RIS, Ripiani: Moro non era morto sul colpo. Conferma questa versione anche Claudio Signorile, che era stato invitato da Cossiga a prendere un caffè (e non un aperitivo) al Viminale. Questo sposta tutta la fascia oraria e implica ci sia stata una sorta di recita.

Sul caso Moro sono stati svolti quattro processi e un numero pressoché incalcolabile di inchieste parlamentari. Sono stati scritti libri, articoli, saggi, senza mai approdare a niente. Non è possibile dire cosa sia vero e cosa no. Ricostruire, seppur sinteticamente, gli eventi, anche tentando di essere il più precisi possibile, è complicato; bisogna districarsi in un mare di dichiarazioni, smentite, bugie, mezze verità, omissioni, prove, contro prove, illazioni, false piste. Moro è uno strano paradosso: più si studia cos’è successo, più le domande diventano complesse. Cosa sarebbe successo, se avessimo ceduto ai ricatti armati? Quanti altri morti ci sarebbero stati, dopo? Quanto credevamo ai principi di democrazia, uguaglianza e legalità, se bastavano due raffiche di mitra a farceli rinnegare? Quanto vicini siamo andati al crollo di tutto ciò che i nostri antenati avevano costruito? Quante vite umane valeva scoprirlo? E quante, invece, evitarlo?