Come molti italiani, spesso la mattina entro in un bar e prendo un caffé. E come molti italiani di sesso maschile, quando la mattina entro in un bar il mio cervello attiva un complesso sistema di impulsi e sinapsi che mi permettono di geolocalizzare, nel minor tempo possibile, la copia della Gazzetta dello Sport più vicina. Purtroppo sono uno di quegli italiani che leggono la rosea, ma non sono molto interessati al calcio. Nello specifico, io seguo il basket.

Questo sport, da anni, nelle statistiche è il secondo in Italia per somma di praticanti e seguito di tifosi. Eppure, la medaglia d’argento non gli vale il diritto di apparire se non intorno a pagina trenta, magari dopo Formula 1 e pallavolo. Niente da fare, primo viene il calcio. Tutto il calcio di cui era possibile parlare in quel numero, fino agli infortuni della serie C e a quella nuova modella brasiliana con cui esce un terzino sinistro del Real Madrid o del Chelsea. Figuriamoci poi le prime pagine: a volte ho l’impressione che servirebbe un golpe per vederci finalmente qualcosa di diverso da un uomo in pantaloncini e scarpe coi tacchetti. È questo lo status quo: ciclisti, pallavolisti, cestisti e corridori potranno fare l’impresa della vita, ma un’indecisione di mercato della Juve a metà luglio varrà sempre di più, perché noi italiani siamo così, cresciuti a pane e calcio.

Ci giochiamo negli oratori, facciamo gli orgogliosi tifando la squadra della nostra città di provincia, ma poi tifiamo Juve, Inter o Milan per poter anche veder vincere qualcosa. Abbiamo i conducenti degli autobus che organizzano gli scioperi in curiosa concomitanza con la partita della Nazionale e i campi di calcio nei paesini per poterlo giocare in 12, in 8, persino quando siamo in 5 ci siamo inventati come fare. Non possiamo starne lontani, perché “è il gioco più bello del mondo”. E il calcio è effettivamente un gioco bellissimo. Quindi qual è il problema? Il problema è che deve essere successo qualcosa nel nostro Paese, in un momento preciso, in cui forse io ero distratto o nemmeno c’ero, che ha fatto sì che il calcio smettesse di essere un gioco.

A qualche giorno dalla “storica” eliminazione dell’Italia alle qualificazioni per i mondiali di Russia 2018, Gigi Buffon ha detto a fine partita una cosa che mi ha molto colpito: “Dispiace non per me, ma per il movimento, perché abbiamo fallito e anche a livello sociale poteva essere veramente importante”. Al nostro portiere poi gli è partita la lacrima e, si sa, a noi Italiani se ci piangi davanti un po’ ci commuoviamo e rabbuoniamo subito e non ti rompiamo troppo le scatole (Fornero docet), però io avrei voluto continuare a chiedergli: “Fallito a livello sociale in che senso?”.

No, Gigi, io non penso che a fallire siate stati voi con una partita semplicemente inguardabile contro la Svezia, io penso che il fallimento a livello sociale del movimento calcio sia in atto da parecchi anni, e che vinciate o perdiate non abbia alcun valore.

Undici anni fa siamo arrivati ai Mondiali derisi da tutti per il nostro mondo del calcio devastato da corruzione e scommesse, razzismo e connivenza con movimenti politici di estrema destra. Però abbiamo vinto. E abbiamo scherzato su Moggi che regalava “gli orologgi”, sui crucchi che facevano tanto i precisi sui conti pubblici ma guarda invece noi come in semifinale gli abbiamo lasciato due pere di mancia e sui Francesi dio-che-bello-battere-la-Francia-che-bello-che-antipatici-così-impara-Zidane-e-la-capoccia-sua. Per noi tutto quello che ci eravamo portati dietro non esisteva più, è rimasto lì sul dischetto, esattamente dopo il rigore di Fabio Grosso.

Abbiamo preso i nostri eroi, la nostra Coppa del Mondo, abbiamo fatto un gesto dell’ombrello che manco Sordi ne I vitelloni, e ce ne siamo tornati a casa.

Poi è ovvio: un’impresa non può diventare regola, figuriamoci in Italia. Il 2010 e il 2014 sono passati, ma da quando abbiamo vinto il Mondiale il movimento ha serenamente e, ancor peggio, deliberatamente fallito a livello sociale. Gli ultimi 90 minuti della nazionale non hanno nulla a che vedere con questo. Anzi, hanno fatto molto di più i pochi momenti prima dell’inizio, quando i nostri orgogliosi tifosi hanno civilmente fischiato l’inno svedese, o la collezione Panini dedicata ad Anna Frank ritrovata in curva all’Olimpico, o la domenica in cui un fenomeno aveva tutte le maglie della salute a lavare ed è sceso in campo a Marzabotto con quella della Repubblica di Salò. E così a ritroso, fino alle edificanti dichiarazioni del presidente della Lega Calcio contro gay ed ebrei (private, perlomeno) e giocatori di colore (queste invece pubbliche), passando per nickname incredibili come Genny La Carogna, fino all’ultimo pomeriggio del capo ispettore Raciti, e non continuo solo perché mi sta venendo la nausea.

L’unica cosa che il calcio fa a livello sociale lo fa lontano dagli stadi di serie A, nelle piccole associazioni sportive che radunano i ragazzini e li fanno giocare insieme, senza fare discorsi idioti su stranieri/migranti/seconde o terze generazioni, ma facendoli semplicemente scendere in campo, tenendoli impegnati per qualche ora. Chiamatela retorica, se volete, ma sapete che è vero.

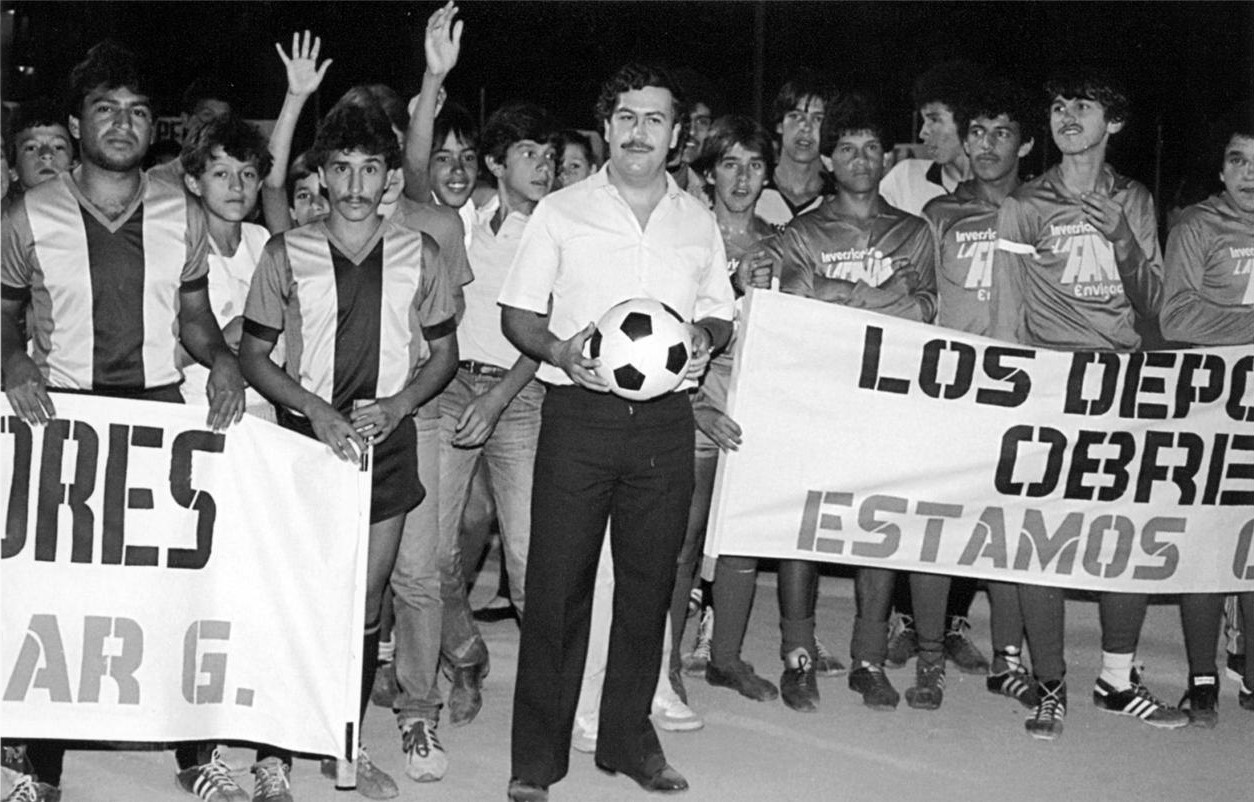

Certo, non siamo i soli a godersi un mondo del pallone così carico di valori positivi e civili. Situazioni di commistione tra politica, corruzione, violenza, criminalità e qualche bel pallonetto a cucchiaio non sono prerogative della nostra penisola, essendo quello del calcio un mondo con sistemi di finanziamento che spesso risultano nebulosi, i primi a esserne attratti sono criminali con necessità di ripulire denaro: dal celebre caso di Pablo Escobar, che finanziava l’Atlético Nacional della sua Medellín, ai resoconti del Gafi (l’organo che si occupa di antiriciclaggio istituito dai Paesi del G7) su complessi e intricati giri di soldi di finanziarie con sedi legali in posti molto rilassanti, per gestire il traffico di giocatori tra America Latina ed Europa.

Come si prova a fermare un intero meccanismo composto da così tante parti malate? I pochi tentativi realmente significativi hanno preso a bersaglio il cuore di tutto, e l’unica cosa forse rimasta sana: il gioco.

Nel 2008 in Libano, dove il calcio gode di un seguito pari a quello dell’Italia (per affezione ovviamente, non per giro d’affari) e dove le diverse squadre hanno forti legami di identità con le varie e distinte comunità religiose, vennero vietate le partite ai tifosi, con tanto di esercito e polizia a dire sbarrare l’accesso a chiunque si presentasse ai cancelli. Ma il caso più celebre e forse più avvicinabile a quello italiano è quello greco dove, tra il 2014 ed il 2016, il governo Tsipras sospese ben quattro volte a tempo indeterminato la Super League ellenica, in seguito a casi di scontri di tifoserie o morti di tifosi. Un gesto che ancora oggi suona come molto coraggioso, sebbene porti con sé inevitabilmente anche il sapore di una mamma che mette in castigo un bambino disobbediente. In ogni caso, in Italia a oggi di un gesto del genere sarebbe possibile leggere solo all’interno di un volume della collana Urania. Proprio per questo un’estate senza mondiali per il nostro Paese può essere solo una benedizione. Dobbiamo disintossicarci. O almeno fare un tentativo. Escludo categoricamente che i media molleranno l’osso o approfitteranno di questa occasione per sondare nuovi mercati: piuttosto troveranno il modo di fare 70 servizi sul cognome buffo di un mediano polacco (la Polonia c’è ai Mondiali?), invece che, almeno per un giro, lasciar perdere.

In realtà vi ho mentito fin dall’inizio. Non vorrei un’Italia senza calcio: c’ero anch’io a esultare quella notte del 9 luglio 2006, ma vorrei vivere in un Paese dove questo è solamente un bellissimo sport. Non so cosa serva perché questo accada. Se qualcuno ha una risposta e posso fare qualcosa io sono qui, a disposizione. Se poi mi fate sfogliare solo 15 pagine della Gazzetta per leggere quello che cerco, vi abbraccio pure.